Roma imperiale Vita quotidiana Il Colosseo e i gladiatori L'eruzione del Vesuvio

Vita quotidiana

Le abitazioni

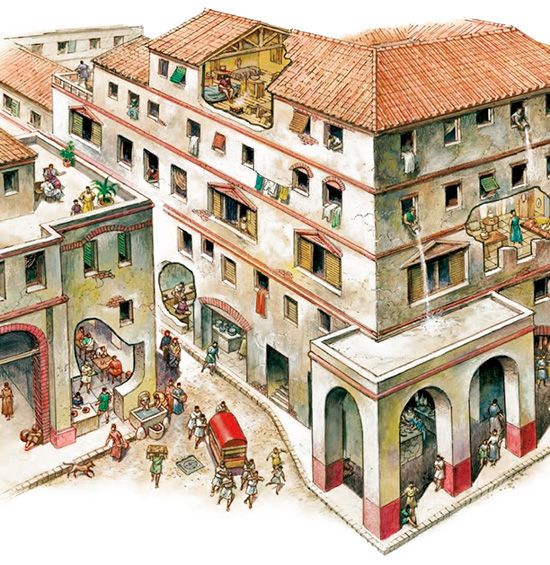

Al tempo della Roma imperiale solo i ricchi potevano abitare nelle domus: la maggior parte della popolazione era costretta a vivere nei piccoli vani delle insulae, (fig.01) presi in affitto (vedi lezione Antica Roma Le origini L'età monarchica L'età repubblicana L’arte La condizione femminile Il teatro).

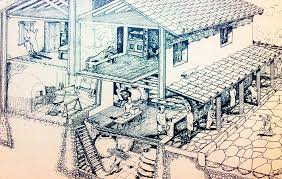

All'epoca di Augusto, per far fronte alla grande espansione demografica, si decise di costruire le nuove abitazioni sviluppandole in altezza cosicché l'imperatore, intimorito dal pericolo dei crolli che potevano succedere, proibì di superare i settanta piedi di altezza (21 m). Misure ancora più restrittive furono adottate da Traiano. Al pianterreno delle insulae c'erano le tabernae (fig.02), le botteghe che si aprivano sulla strada, i cui battenti ogni sera venivano sbarrati con chiavistelli.

Una scala di legno arrivava ad un soppalco ove vivevano i padroni del negozio o gli artigiani del laboratorio. Si mangiava, lavorava e dormiva nello stesso ambiente. Quando i locatari non pagavano l'affitto, il proprietario toglieva loro la scala di accesso alla loro stanza. C'erano rischi di incendio a causa dell'utilizzo di candele, lampade e torce per l’illuminazione notturna. Negli appartamenti era poi presente una scarsa quantità di acqua per cui era molto facile che potessero nascere e propagare gli incendi. Giovenale afferma che i ricchi, in caso di incendio, temevano più per i soprammobili e per gli oggetti d'arte da collezione che non per i mobili. Nelle case dei più facoltosi, in generale, c’erano i letti (triclini) su cui facevano tutto: mangiavano, bevevano, scrivevano, ricevevano ospiti, dormivano. Potevano essere di bronzo, legno scolpito, argento massiccio incrostato di tartaruga eccetera. Coperte, cuscini, trapunte colorate rendevano più confortevoli i letti e gli sgabelli. La stanza aveva un letto (cubile), una cassa per contenere i tessuti, un'altra per custodire il denaro (arca), una brocca e una bacinella per lavarsi (labrum), una sedia e il vaso da notte (lasanum) di argilla o, nelle versioni più importanti, d'argento con pietre preziose incastonate. I letti avevano una rete con cinghie incrociate su cui sopra si poggiavano materassi imbottiti con piume di cigno o con lana pregiata proveniente (nientepopodimeno che!) dalla Mosa. Le famiglie modeste dormivano su un giaciglio di mattoni accostato al muro e coperto da un pagliericcio o da foglie di canna. Nelle case dei ricchi il vasellame era prezioso mentre i poveri si dovevano accontentare di quello in argilla. Nelle insulae non c'erano camini per riscaldarsi ma solo dei bracieri (fig.03) portatili.

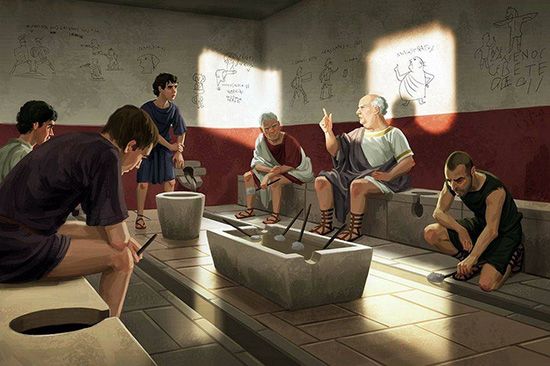

L'acqua degli acquedotti vi arrivava solo al primo piano; gli altri erano costretti a procurarsela dalle fontane più vicine: tutto ciò rendeva più difficile lavare gli appartamenti ai piani più alti. La cloaca maxima serviva a raccogliere lo scolo dai pianterreni e dalle latrine pubbliche (fig.04).

Solo le domus avevano dei propri bagni: tutti gli altri usufruivano, a pagamento, di latrine comuni amministrate dagli appaltatori del fisco. In questi ambienti ci si incontrava, chiacchierava, ci si scambiava inviti a pranzo. L'acqua scorreva su canaletti ubicati davanti sedili in marmo. Questi luoghi potevano essere decorati con statue di eroi, di divinità, giochi d'acqua. Molti poveri preferivano non usufruire delle latrine pubbliche perché non erano in grado di pagare l'ingresso e urinavano in orci messi fuori dai gualchierai (gli artigiani che pressavano la lana), i quali avevano pagato una tassa apposita per raccogliere l'urina, dal momento che era necessaria alla loro attività così come alla conciatura delle pelli. Un’altra scappatoia era fare i bisogni in vasi (lasana) presenti negli appartamenti, il cui contenuto era vuotato nel dolium (un recipiente che si trovava sul vano della scala) o in un immondezzaio ubicato nelle vicinanze.

Le strade

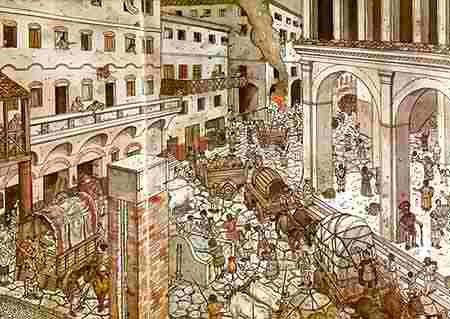

All'interno della città le strade erano di molteplici tipi: le itinera, accessibili solo ai pedoni, le actus, attraverso le quali poteva passare solo un carro alla volta, e le viae in cui due carri potevano incrociarsi e superarsi. Le strade erano generalmente tortuose perché salivano e scendevano per i sette colli: da ciò deriva il nome attribuito, a molte di esse, di rampe (clivus argentarius, clivus capitolinus, etc.). Non sempre erano provviste di marciapiedi o di pavimentazione e di notte erano immerse nell'oscurità perché non erano illuminate né da candele appese al muro, né da lanterne sugli architravi delle porte. Si facevano delle eccezioni in occasione di feste impreviste come, ad esempio, quando Cicerone liberò Roma dal pericolo di Catilina (vedi lezione Antica Roma Le origini L’età monarchica L’età repubblicana Storia Religione Cinema e teatro). Se i ricchi uscivano di sera, si facevano accompagnare da schiavi che reggevano le fiaccole. Di giorno, invece, le strade erano frequentatissime (fig.05): in piena attività erano le tabernae, con i loro banchi sulla strada, i cambiavalute, i mercati, i mendicanti.

Per questa ragione, sin dall’epoca di Giulio Cesare, c'era il divieto di far transitare i carri di giorno, motivo per cui di notte chi abitava nelle insulae, che avevano le finestre sulla strada, non riusciva a dormire. Il divieto non valeva per i carri che trasportavano le Vestali e i Flamini nei giorni delle processioni solenni. Non valeva neanche per i carri che partecipavano ai trionfi e per quelli destinati ai giochi pubblici nei giorni deputati. Nelle ore diurne circolavano solo lettighe, cavalieri, pedoni.

La società

Le principali classi sociali all'epoca della Roma imperiale erano sostanzialmente quattro. Gli humiliores erano i plebei che non possedevano beni da denunciare e alla minima contravvenzione erano passibili di fustigazione. Inoltre, se accusati di delitto, venivano mandati a lavorare nelle miniere, erano condannati alla crocifissione o dati in pasto alle belve nelle arene. Gli honestiores equivalevano al ceto borghese. Posseggono almeno circa 5000 sesterzi; quando commettevano un reato erano destinati all'esilio o alla confisca dei beni. Gli equites avevano una un patrimonio di circa 400.000 sesterzi, comandavano le truppe ausiliarie e ricoprivano ruoli importanti nell'amministrazione (ad esempio governavano le province secondarie). La classe senatoriale possedeva un milione di sesterzi, era a capo delle legioni imperiali, amministrava i servizi della città e ricopriva le cariche religiose più importanti. Sopra tutti c'era ovviamente l'imperatore, il princeps, il quale afferma di discendere dagli dèi da cui ritornerà dopo la morte (apoteosi). Per quanto riguarda gli schiavi, al momento dell'affrancamento, ottenevano la cittadinanza romana. La loro discendenza, a partire dalla terza generazione, avrebbe goduto di tutti i diritti civili degli uomini liberi. A proposito di schiavi, l'imperatore ne aveva a disposizione un nutrito numero, ognuno adibito a prendersi cura di una tipologia di veste: ad esempio per le tuniche di palazzo c'erano gli a veste privata, per le divise militari gli a veste castrensi. Poi c'erano gli addetti alla pulizia del vasellame d'oro e d'argento utilizzato per bere e per mangiare e quelli a cui erano affidati i gioielli (a fibulis addetti alle spille, a margaritis addetti alle perle). Per la cura della sua persona c'erano poi i tonsores, i barbieri, e gli aliptae, i massaggiatori. In cucina lavoravano i pasticcieri (libarii), i panettieri (i pistores), i servitori che portavano i piatti (ministratores) e i pregustatores, coloro che avevano il compito di assaggiare il cibo dell’imperatore per accertarsi che non fosse avvelenato. Ma queste sono solamente alcune delle innumerevoli mansioni che ruotavano attorno alla corte imperiale.

Patroni e clientes

Ogni romano si considerava legato a chi era più potente di lui e nei confronti del quale aveva degli obblighi cui adempiere e doveva provare obsequium (qualcosa di simile sarà alla base dei rapporti di vassallaggio che caratterizzeranno l’Alto medioevo). Ogni mattina, a prim'ora, il patronus (protettore) riceveva i suoi clientes: se avevano difficoltà economiche prestava loro aiuto consegnando una sportula con vettovaglie o del denaro. All'epoca di Traiano tale somma venne ufficializzata col nome di sportularia. Questa cifra si aggiungeva ai proventi del salario nel caso in cui i clientes esercitavano una professione. Essi si recavano dal patrono a piedi o in lettiga e, al suo cospetto, dovevano indossare una toga così costosa che a volte, non potendosela permettere, veniva loro prestata dallo stesso patrono. Erano ricevuti a turno non secondo l'ordine di arrivo ma in base al grado sociale di appartenenza: ad esempio i cavalieri prima dei semplici cittadini, gli ingenui (i cittadini liberi) prima dei liberti (schiavi affrancati). I clientes dovevano chiamare il proprio patrono con l’appellativo di dominus. I più indigenti, per poter sopravvivere alla giornata, facevano più visite per accumulare più sportulae.

Vita da taberna…

Le osterie e le locande spesso sul retro avevano delle bische, luoghi “clandestini” in cui si facevano scommesse. La legge puniva i giocatori (aleatores) dal momento che erano considerati alla stregua di ladri, ma non sanzionava il proprietario della bisca. Si poteva praticare il gioco d’azzardo solo durante le feste dei Saturnali (vedi sitografia). Nel caso in cui il cliente, in preda alla disperazione per una perdita o preso dall'ardore del gioco, avesse distrutto il mobilio della taverna o avesse ferito o ingiuriato il proprietario, quest'ultimo non poteva sporgere denuncia. Locande e osterie spesso avevano a disposizione degli spazi in cui si esercitava la prostituzione…

La lettura e le biblioteche

Cesare aveva fondato la prima biblioteca di stato a Roma sul modello di quella di Alessandria. Nell’Urbe pian piano sorsero anche delle librerie editrici: le più famose erano quella dei Sosii nel Vicus Tuscus presso il foro e quella di Doro, dove Livio e Seneca si recavano per acquistare volumina. I manoscritti celebri avevano più copie. Queste librerie editorie erano esentate dal pagare i diritti agli autori. Prefetti e procuratori facevano sparire dalle biblioteche quei libri che consideravano sovversivi mentre favorivano quelli utili alla propaganda del regime. Sugli scaffali delle taberne librariae (librerie) c'erano rotoli di papiro o pergamene (fig.06). Il titulus e l'autore erano indicati sul nastro di cuoio che pendeva al centro del rotolo. Per proteggerli dalla muffa e dagli insetti i fogli erano spalmati con dell'olio di cedro.

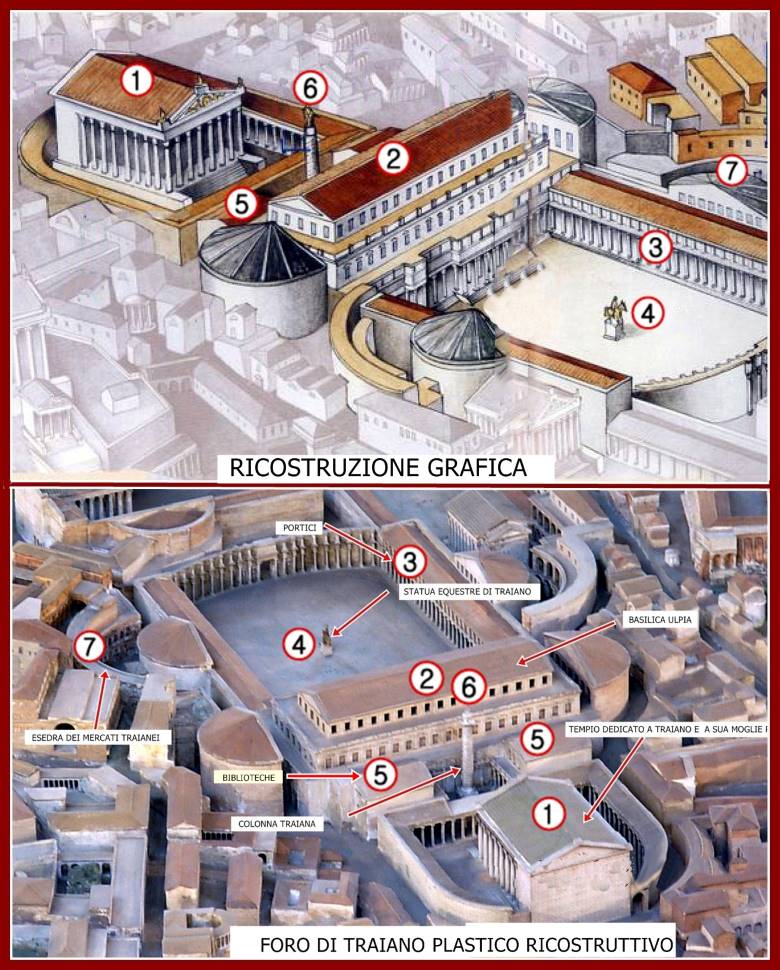

All'indomani della morte di Augusto Roma possedeva ben tre biblioteche. Tiberio ne costruì una sul Palatino e Vespasiano, un'altra nel Tempio della Pace da lui eretto. In seguito, anche Traiano aggiunse due biblioteche nel foro costruito in suo onore, sui due lati della piazza con al centro la celeberrima colonna (fig.07).

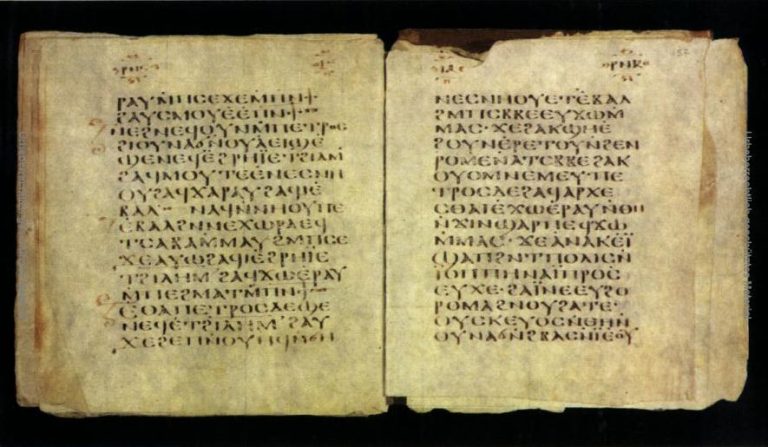

In base alle fonti scritte a noi pervenute le terme romane erano anch'esse dotate di biblioteche, come sembrano indicare i resti delle Terme di Traiano e quelli delle Terme di Caracalla. In quest'ultimo caso erano separate dal resto della struttura da una serie di giardini. Nel II secolo d.C. a Roma dovevano esserci 28 o 29 biblioteche pubbliche edificate da imperatori. Adriano destinerà alla lettura di testi in pubblico un edificio apposito, l’Athenaeum, costruito a sue spese, la cui ubicazione ci è ancora sconosciuta. In pubblico si leggeva di tutto, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando la gente godeva del tempo libero: era questo per un autore l'unico modo per far conoscere un proprio manoscritto. Molti ricchi signori affittavano a questo scopo il loro auditorium. I nobili possedevano biblioteche private che arricchivano con acquisti o si facevano prestare dagli amici testi che facevano copiare su papiri e pergamene. I libri meno costosi erano i codices in pagine di papiro: erano testi provvisori (specie di bozze), molto maneggevoli (fig.08).

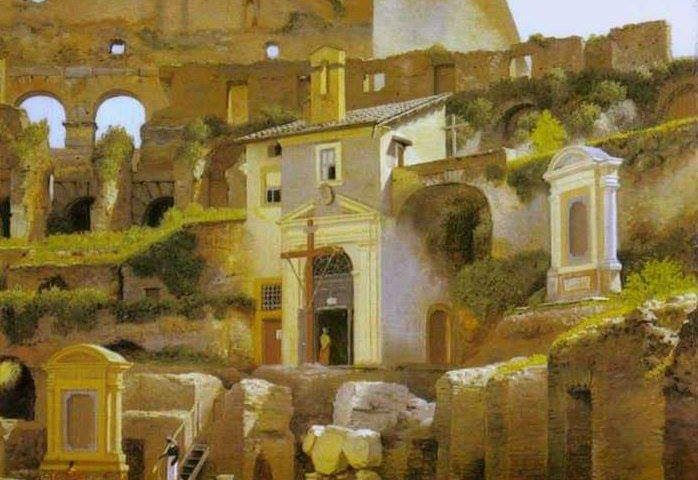

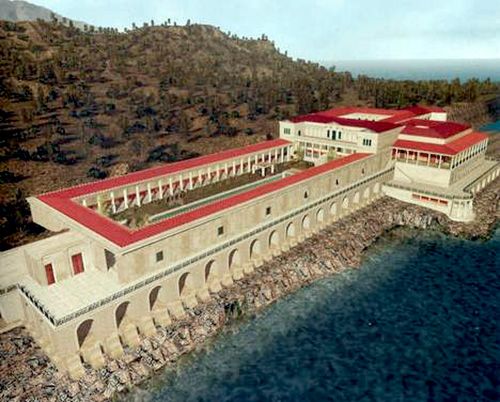

Poi c’erano i grandi rotoli custoditi nelle biblioteche. Dal IV secolo l’editoria cristiana cucirà pagine di pergamene per realizzare dei libri e la Chiesa curerà l'editoria di testi sacri all’interno degli scriptoria (vedi sitografia). Nel XVIII secolo sono emersi a Ercolano, nella Villa dei Papiri (fig.09), resti appartenenti a una biblioteca privata travolta dall'eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C. (vedi più avanti paragrafo dedicato).

Non c'era un locale adibito alla lettura, bensì una sala che fungeva da deposito di libri. Il proprietario utilizzava questo spazio per custodirli e, quando li voleva leggere, li portava in un cortile esterno. Il modello del giardino con un ambiente adiacente dedicato alla custodia dei libri era di derivazione greca e si diffonderà nei monasteri (basti pensare alla combinazione medievale giardino- chiostro). Ricordiamo un interessante aneddoto che ci testimonia come sin dall’antichità gli studiosi provavano un così grande amore per i libri da volerli tutelare a qualunque costo: quando arrivò la terribile ondata distruttiva ad opera dei Goti nel 546 d.C., guidati da Totila (vedi sitografia), Cassiodoro (vedi sitografia), il famoso storico romano, si rifugiò nella sua villa fuori Roma portando con sé tutti i libri che poteva per salvarli dalla distruzione. Fondò poi un monastero chiamato Vivarium (caratterizzato dalla presenza di stagni ricchi di pesci), ove si dedicò alla creazione di una nuova biblioteca composta da classici della letteratura greca e latina. Purtroppo, l'edificio verrà distrutto dai Longobardi.

La religione

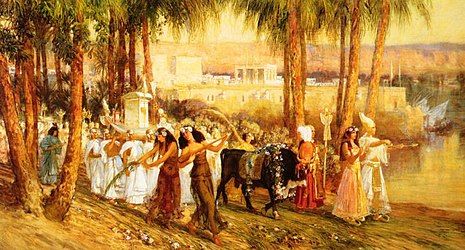

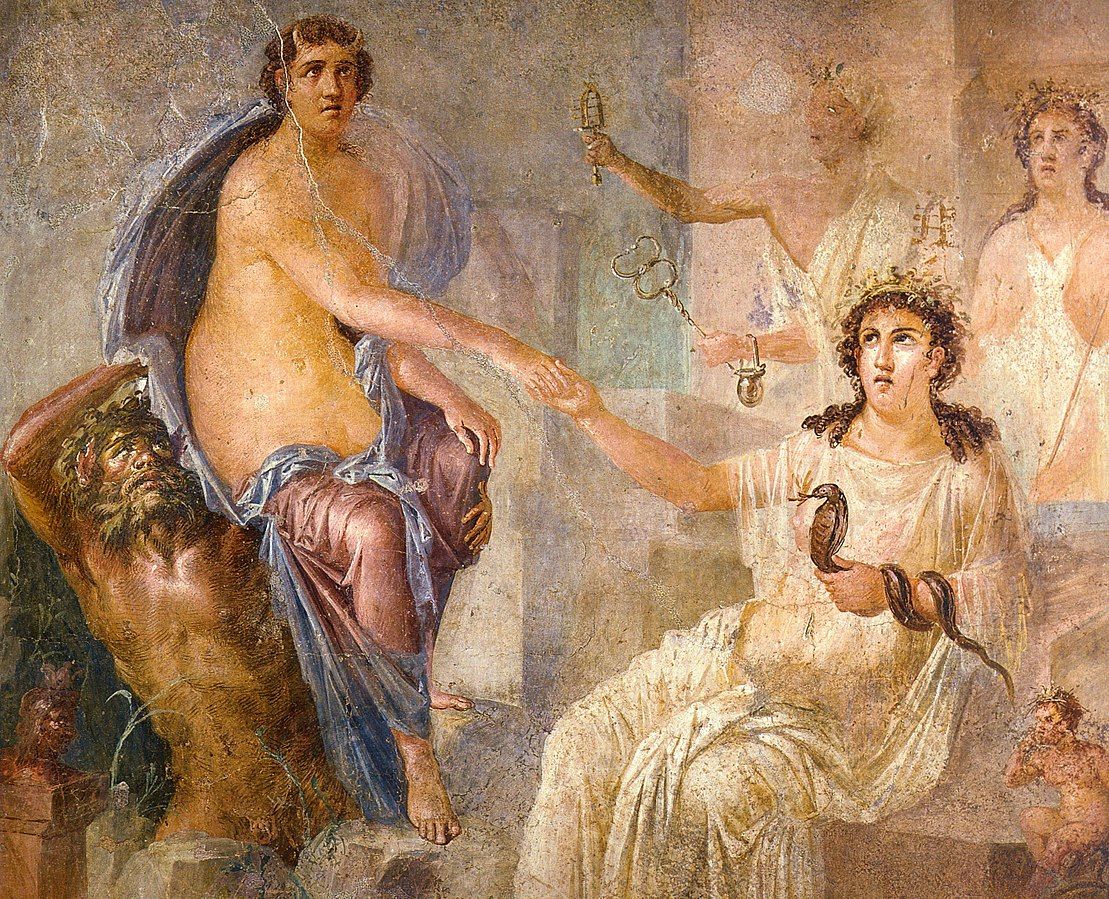

I romani si convertirono assai facilmente alle divinità provenienti dall'Oriente perché erano imbevuti di cultura ellenistica. Nel II secolo d.C. Claudio dà il suo benestare al culto di Cibele (una sorta di Madre Terra) (vedi sitografia) e a quello di e Attis (vedi sitografia). Caligola riammette i culti egiziani dopo il divieto imposto da Tiberio. Il tempio di Iside venne distrutto nell'80 d.C. e ricostruito, più fastoso ancora, da Domiziano. A Iside era dedicata la festa del Navigium Isidis (fig.10) che si celebrava il 5 marzo, in occasione della quale veniva riaperta la navigazione in mare dopo il periodo invernale. C’era una processione a cui partecipavano donne vestite di bianco che spargevano fiori in terra e uomini che portavano torce e cantavano inni. La dea Iside, molto venerata a Roma, era considerata una sorta di Grande Madre. I sacerdoti che ne officiavano il culto portavano la tonsura e indossavano vesti di lino.

Nell’Urbe adepti di religioni diverse univano le loro forze condividendo le stesse strutture: in un tempio del Gianicolo sono state rinvenute statuette siriane accanto ad effigi di divinità greche ed egizie. Il cristianesimo, invece, ha iniziato a diffondersi dal momento in cui i culti pagani si avviano verso il declino. I suoi proseliti sostengono la teoria che l'uomo si possa redimere grazie ai meriti personali ma anche per grazia divina e per la fede: tutto ciò voleva dire tanto in una società, quale era quella imperiale a partire dal III secolo d.C., ormai completamente in crisi dal punto di vista politico, sociale, economico.

Il culto di Mitra

I principali santuari del culto di Mitra erano a Roma e a Capua. Diffusosi tra il II e il III secolo d.C. tra i soldati di stanza nelle regioni orientali (al confine con i Parti e sul Ponto), il culto di Mitra a Roma faceva concorrenza al cristianesimo. In realtà ha origini persiane ed è incentrato su una divinità solare in lotta contro il Male. Spesso viene confuso con il dio Sole o con Apollo. I suoi adepti costituivano una vera e propria militia: prestavano giuramento, portavano un tatuaggio sulla fronte o sulla mano, facevano pasti in comune. Nei santuari a lui dedicati avveniva una cerimonia di iniziazione che prevedeva l'uccisione di un toro sacro dietro l’esempio di Mitra che aveva trafitto il collo dell’animale con una spada (fig.11).

Così facendo, narra il mito, il dio aveva salvato l’umanità da tutti i mali. Molti soldati romani si erano convertiti a questo culto che sosteneva la lotta della luce contro le tenebre dell'oscurità: proprio la visione bellica e manicheista è il motivo della sua larga diffusione tra le legioni romane. Teodosio nel IV secolo ne proibì il rituale insieme alla celebrazione di tutti i culti pagani. Il culto di Mitra era disciplinato da regole rigide e molti suoi aspetti sono stati ereditati dal cristianesimo. Tracce della religione mitraica sono visibili ad Ostia antica e a Roma sotto la chiesa di S.Clemente e Santa Prisca. Il dio era festeggiato il 25 dicembre. I luoghi di culto erano detti mithrea ed erano di piccole dimensioni.

Lo straniero

A Roma lo straniero era considerato soprattutto un peregrinus , dal verbo peragrare che letteralmente significa “camminare attraverso i campi”: si fa riferimento, quindi, a colui che arriva da lontano e che per giungere a Roma ha dovuto compiere un cammino faticoso. Un altro termine è hostis , che in origine indicava lo straniero con il quale si siglavano dei patti o si intraprendevano delle relazioni di scambio in cui le due parti erano assolutamente sullo stesso piano. All'inizio del III d. C. gli hostes erano i nemici contro cui Roma aveva dichiarato guerra seguendo le regole della pax deorum (le leggi imposte dagli dèi agli uomini). L'hostis, dunque, era un nemico considerato degno e meritevole con cui venire a patti grazie a delle trattative. A proposito di popoli stranieri Plinio il Vecchio , nella Historia Naturalis , scritta nel I secolo a. C. , collegherà le caratteristiche e la predisposizione dei popoli alle rispettive caratteristiche geo-climatiche. Parlando dei Galli , ad esmpio, li descrive con una corporatura massiccia, la pelle chiara, la capigliatura fulva, flaccidi e inadatti a sopportare il caldo, la fatica, la sete. Per quanto riguarda le armi lo scrittore ne mette in dubbio l'efficacia. Egli ne sottolinea, inoltre, l'abitudine a terrorizzare i nemici in guerra con grida e l'incapacità di combattere in gruppi compatti e organizzati. Insomma, i Galli, a suo dire, agivano d'impulso e non erano guidati, nell'azione, dal raziocinio. Questi, secondo l'autore, erano i motivi per cui erano destinati a soccombere sempre contro Roma: la forza non può nulla contro la disciplina. I Cartaginesi , invece, venivano accusati di essere infidi, sleali, non rispettosi degli impegni presi, anche per quanto riguardava il comportamento militare: da ciò deriva la locuzione punica fides (slealtà cartaginese). Il pregiudizio si fondava sul fatto che i Cartaginesi erano perlopiù mercanti e, di conseguenza erano avvezzi all' imbroglio e all'uso ingannatore della parola. Sempre secondo l'ottica romana i Sanniti , i Liguri e tutte le popolazioni insediate tra le montagne erano abituati a convivere con una natura aspra per cui trovavano difficoltà a rifornirsi di cibo e questo ha contribuito a rendere il loro carattere aggressivo. Invece, chi viveva nelle pianure godeva della fertilità, dell'abbondanza di frutti, ma rischiava di assumere un carattere molle e arrogante. Il caso di Roma era diverso: l'Urbe sorgeva su colli, una conformazione a metà tra pianura e montagna, non sorgeva sul mare, ma allo stesso tempo non era da questo eccessivamente distante. Ergo: i suoi abitanti erano tra i più fortunati al mondo perché godevano dei benefici della via di mezzo e la loro tempra li avrebbe portati a divenire i padroni del mondo.L'apertura da parte dei romani ad accogliere e includere individui di provenienza straniera è ben testimoniata dal discorso pronunciato dall'imperatore Claudio nel 48 dC , inciso ed esposto nelle città galliche più importanti (come ad esempio Lione ). Alcuni notabili della Gallia chiesero di poter entrare a far parte del Senato di Roma dal momento che la loro popolazione, da più di un secolo, era ormai soggetta all'impero e si era resa protagonista di un rapido processo di romanizzazione. Tuttavia, i membri del Senato non erano d'accordo nel cedere alla richiesta perché vedevano in questi Galli una minaccia, dal momento che non potevano dimenticare le vessazioni che in passato Roma aveva dovuto subire dalla loro occupazione. Il Senato aveva già vissuto il trauma dell'inserimento nella sua compagine di membri provenienti dal Veneto e da altre parti della penisola e adesso si trovava a fronteggiare una richiesta ancora più assurda, dal momento che si parlava di includere un'etnia che non aveva nulla a che vedere con i costumi e la storia di Roma. Claudio, per tutta risposta, fa presente che molte famiglie patrizie a Roma erano di origine straniera ( la gens Claudia discendeva dai Sabini, la gens Iulia da Albalonga). Egli sostiene che la forza di Roma stava proprio nel fatto che la città si era aperta ad altri popoli sin dalle origini (ne è un esempio il ratto delle Sabine), senza contare che Romolo e Remo erano originari di Albalonga. Egli continua dicendo che, nel corso dei secoli, le popolazioni che non si erano mostrate accoglienti ed inclusive avevano fatto una brutta fine: è il caso di Sparta ed Atene che consideravano gli altri greci gente appartenente ad etnie diverse dalla loro. I romani, invece, devono continuare a coltivare il sogno dell'inclusione. Alla fine è la linea di Claudio a vincere ogni resistenza. A proposito di razzismo, i romani, nutrivano dei forti pregiudizi nei confronti dei popoli etiopi : essendo questi di carnagione scura, erano associati alla morte e al mondo degli Inferi, così come si pensava in Grecia (non dimentichiamo che ad Ade si offrivano sacrifici di animali col vello scuro). Ne è un esempio un'antica leggenda che circolava a Roma secondo la quale, prima dello scontro di Filippi avvenuto nel 42 a.C., la sconfitta di Brutto e Cassio era stata preannunciata dalla comparsa, sulla soglia del loro accampamento, di un uomo di colore al seguito dell'esercito, che si stava avviando verso il campo di battaglia: l'evento fu considerato assolutamente nefasto! Anche riguardo i barbari che andranno a coabitare con i romani a ridosso del limes circoleranno molti stereotipi. Come ho già raccontato nella lezione Roma Imperiale Tra storia e curiosità Ammiano Marcellino nel suo Res Gestae affermava che gli Unni non potevano definirsi uomini in quanto mangiavano erbe selvatiche, carni semi crude e frullate tra le loro cosce e il dorso dei cavalli dai quali non scendevano mai, neanche per dormire. C'è però un punto di vista diverso: Salviano di Marsiglia (vedi sitografia) nella sua opera dal titolo Governo di Dio dirà che Dio aveva permesso ai popoli germanici pagani di sottomettere Roma perché, al contrario di quest’ultima, le loro società avevano leggi severissime che punivano l'omosessualità e l'adulterio. Una bella lezione di accoglienza ci viene data infine da Didone nell'Eneide quando i troiani, capeggiati da Enea, approdano a Cartagine ma vengono trattati in malo modo dalle sentinelle della regina perché scambiati per predoni alla ricerca di bottino. Il troiano Ilioneo dirà a Didone che una terra che negava il rifugio e l’accoglienza ai naufraghi era una terra incivile. A questo proposito egli invocherà l'aiuto degli dèi i quali puniscono chi non ottempera alla legge dell'ospitalità. Didone allora risponde di essere pronta ad accogliere i troiani: essi potranno trovare rifugio a Cartagine fino a quando saranno pronti a ripartire. Ella, inoltre, si farà carico di dar loro tutto ciò di cui avranno bisogno e si assicurerà che saranno trattati al pari dei Fenici. Didone afferma di fare tutto questo perché anche lei era giunta da lontano e aveva vissuto la condizione di straniera in terra straniera dopo aver viaggiato per tutto il Mediterraneo. Accoglierà i troiani, dunque, non per timore degli dèi ma in nome dell'empatia, dal momento che aveva vissuto gli stessi tormenti...

La medicina

Dal II secolo d.C. Antonino Pio dota le città dell'impero di medici municipali detti archiatroi, una consuetudine in realtà di origine ellenistica. Essi curavano gratuitamente i poveri e, per poter far questo, compensavano il loro stipendio facendosi pagare per le consultazioni dai romani più ricchi. I medici privati disponevano di clientele facoltose e percepivano lauti compensi.

Vita dello studente

Un gran numero di studenti giungeva a Roma per seguire corsi di studio superiori. Molti di questi provenivano dall'Africa o dalla Gallia. Quando arrivavano nell’Urbe si registravano presso un magister census che verificava i titoli di raccomandazione di cui erano forniti (l'autorizzazione a frequentare firmata dal governatore della provincia di provenienza, l'identità dei genitori, il rendimento scolastico) ed erano tenuti a dichiarare il corso di studi scelto. Venivano fortemente controllati e potevano essere mandati via se rei di cattiva condotta (nel caso, ad esempio, di frequentazione assidua di feste e spettacoli). Se si comportavano male erano imbarcati e costretti a tornare a casa.

La concezione del tempo (vedi sitografia)

Le case dei privati ricchi erano le uniche a disporre di orologi ad acqua, veri e propri status symbol. Vitruvio ci riferisce di alcuni esemplari che, allo scoccare della nuova ora, lanciavano in aria sassi, uova o emettevano sibili. Nel Satyricon di Petronio (vedi sitografia) Trimalcione, il ricco liberto protagonista, dispone nel suo testamento che i suoi eredi gli edifichino una tomba sontuosa con al centro un orologio cosicché per conoscere l'ora si era costretti a leggere il suo nome.

Le attività commerciali e le professioni femminili

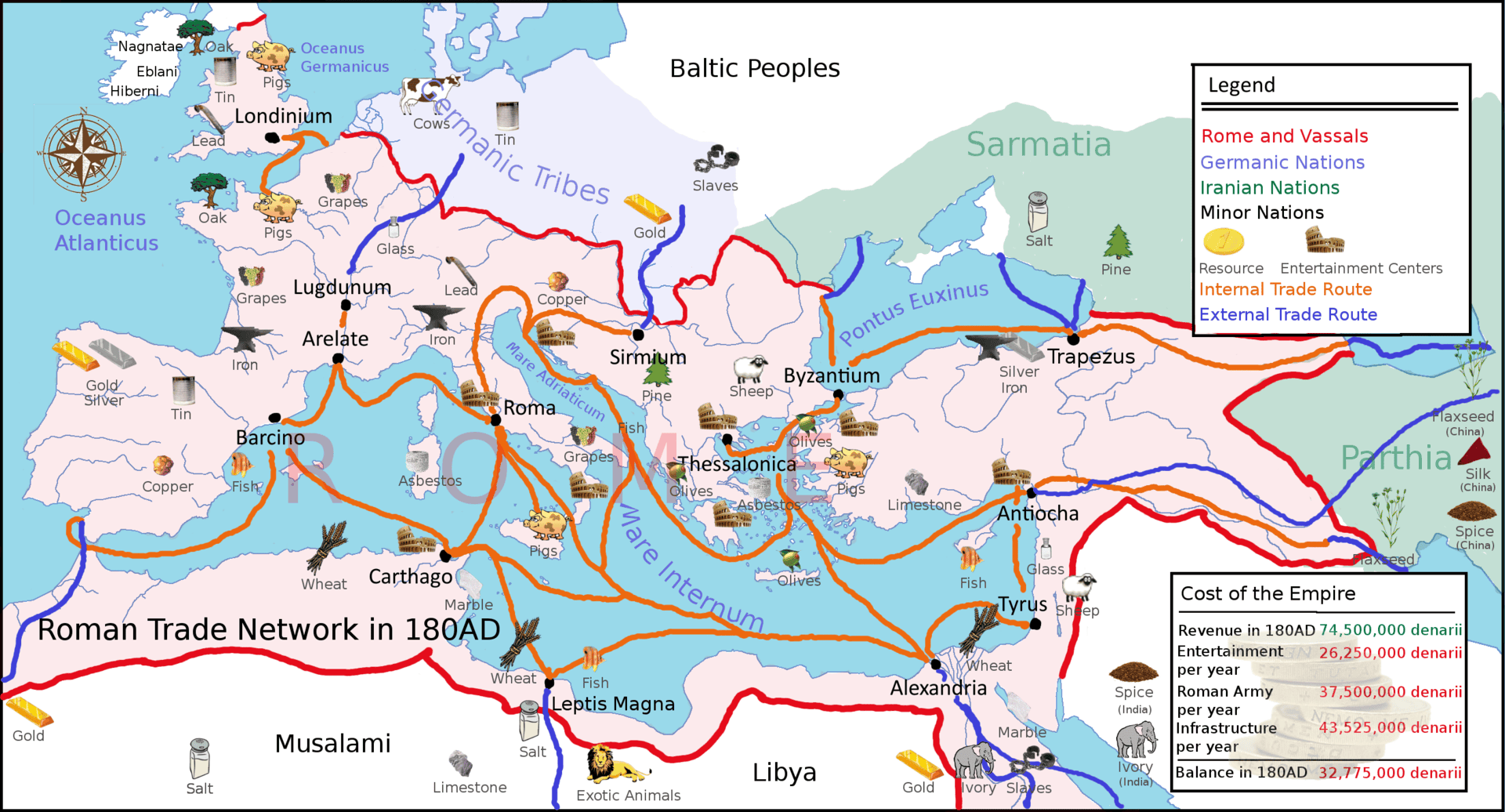

L’Urbe era al centro di traffici commerciali che collegavano l’Oriente al Mediterraneo. Dal porto di Ostia arrivavano a Roma mattoni, legumi, i vini provenienti da varie parti d'Italia, il grano dall'Egitto, l'olio dalla Spagna, la lana dalle Gallie le carni salate dalla Betica, i marmi dalla Toscana, l’oro dalla Dacia, l'ambra dal Mar Baltico, i papiri dal Nilo, l'incenso dall'Arabia, le spezie e le gemme dall'India. Le rotte commerciali con l’Oriente partivano da Alessandria d'Egitto. Attraverso il Nilo le merci arrivavano a Luxor per essere trasportate dalle carovane fino al Mar Rosso. Dall’Arabia arrivavano mirra e incenso, dall'India il pepe e le perle pescate nell'Oceano Indiano (fig.12). Tutta la merce veniva immagazzinata in depositi chiamati horrea.

Al tempo della Roma imperiale esistevano diverse corporazioni di mestieri i cui simboli sono visibili nei mosaici che decorano il foro del mercato di Ostia antica (fig.13).

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione o quelli alberghieri va detto che riuscivano ad attrarre la clientela se godevano di una buona reputazione, cosa che si riusciva a costruire col tempo (un po’ come oggi succede con il servizio del TripAdvisor!). C'era poi il commercio di lusso che coinvolgeva profumieri, fabbricanti di specchi, orafi, etc. Erano molte le attività che si occupavano dell'abbigliamento: lavandai (fontani), tintori (tintores), lavoratori della seta (serarii), ecc. Il tempo lavorativo della giornata romana era di 7 ore in estate e meno di 6 in inverno; in questo modo si poteva godere del proprio tempo libero per la maggior parte del pomeriggio. Le donne erano dedite ad occupazioni che non potevano essere svolte da uomini: mi riferisco a mestieri quali la pettinatrice (tonstrix, ornatrix), la levatrice (obstetrix), la balia (nutrix), la sarta (sarcinatrix). Le donne non potevano occuparsi di gioielleria ed erano loro interdette le operazioni bancarie. Le prostitute (fig.14) indossavano la toga senza la stola (attributo delle matrone romane), avevano capelli o parrucche dai colori sgargianti (come, ad esempio, il rosso o l'azzurro). Quelle che esercitavano di notte erano chiamate le noctilucae (lucciole); le più richieste erano le siriane flautiste che si esibivano in danze esotiche molto sensuali.

Gli spettacoli

Gli imperatori romani cercavano di ottenere il favore del popolo grazie alla formula panem et circenses, ovvero distribuendo gratuitamente il pane e organizzando per il popolo spettacoli gratuiti che avvenivano anche in periodi di “magra”. Questi eventi erano dati in occasione dei giorni festivi, nell'anniversario della salita al trono dell'imperatore (dies imperii), durante momenti bui della storia di Roma o, al contrario, quando si voleva esaltarne le vittorie (come nel caso dei ludi Victoriae Caesaris istituiti per ricordare la conquista cesariana delle Gallie). Facendo il calcolo, nella Roma imperiale i giorni festivi occupavano più della metà dell'anno; a questi si aggiungevano le feste improvvisate dagli imperatori, non previste dal calendario, e i munera , ovvero i combattimenti tra i gladiatori, che avvenivano occasionalmente. Chi assisteva agli spettacoli del circo doveva mantenere un contegno decoroso: era vietato bere e mangiare durante le corse ed era obbligatorio indossare la toga di gala, come stabilito da un decreto di Augusto. Era necessario che il princeps assistesse alle gare per consolidare il suo rapporto col popolo con cui condivideva le peripezie delle competizioni. Questi spettacoli avevano come scopo principale la distrazione di massa in modo che il popolo nel tempo libero non pensasse a progettare rivolte (la noia era pericolosa!). Ogni Cesare, nell’organizzazione degli spettacoli, era chiamato ad emulare i suoi predecessori. Anche i principes più morigerati hanno dovuto investire ingenti capitali in questa voce della spesa pubblica (è il caso di Claudio o Vespasiano). I giochi avevano luogo nei circhi: uno dei più importanti era il Circo Gai et Neronis, voluto da Caligola sul colle Vaticano e abbellito da un obelisco che oggi si trova a piazza S.Pietro. C’è un famoso episodio di cronaca nera, avvenuto nel 55 a.C., che ha visto protagonista il Circo Massimo: Pompeo volle erigervi delle ringhiere di ferro per proteggere gli spettatori dall'arena, dove si sarebbero esibiti 20 elefanti. Gli animali, in preda all'eccitazione, ad un certo punto hanno abbattuto le barriere e invaso lo spazio riservato al pubblico diffondendo panico e terrore! Il Circo Massimo aveva tre ordini di gradini: il primo con sedili in pietra, il secondo aveva sedili in legno e il terzo disponeva solamente di posti in piedi. I ludi prevedevano corse in cui i fantini conducevano contemporaneamente due cavalli, manovravano armi, o cavalcavano inginocchiati o coricati sul cavallo al galoppo. I carri in competizione andavano dalle bighe a quelli trainati da dieci cavalli (fig.15).

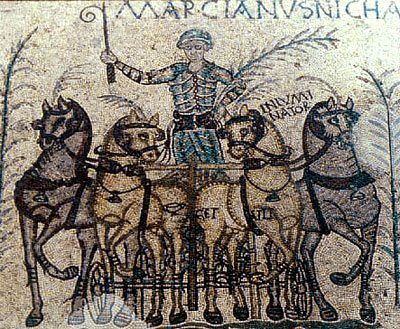

Chi dava il segnale della partenza era un console o un pretorio edile che, al suono di una tromba, lanciava dalla tribuna un drappo bianco. Egli era vestito con una tunica scarlatta con sopra un'ampia toga e impugnava un bastone d'avorio con sopra un'aquila e sul capo aveva una pesante corona con foglie dorate. Le principali scuderie (factiones) portavano nomi di colori: bianco (factio albata), verde (factio prasina), azzurro (factio veneta) e rosso (factio russata). I cavalli avevano la criniera decorata da perle e il pettorale da amuleti. L'auriga indossava un casco in testa, una casacca del colore della factio di appartenenza e aveva una frusta in mano mentre le redini erano avvolte intorno al corpo: in caso di incidente erano tagliate col pugnale che indossava al fianco. Bisognava fare attenzione a non prendere le curve troppo strette o troppo larghe per evitare di fracassarsi o urtare il carro che correva più vicino. I cavalli erano razze pregiate che provenivano da varie parti d'Italia, dalla Grecia, dall'Africa, dalla Spagna. I nomi dei vincitori più famosi erano incisi sui bordi delle lampade, sui mosaici pavimentali delle case o su lamine di bronzo ritrovate in corredi funerari. Queste ultime, a volte, riportano le maledizioni scritte dai perdenti alle corse che affidavano gli animali vincitori agli dèi infernali. I conducenti dei carri erano schiavi che si erano affrancati grazie alle vittorie riportate: diventavano delle vere e proprie celebrità e accumulavano ricchezze che aggiungevano ai doni loro elargiti dai magistrati o dal princeps. Inoltre, pretendevano compensi sempre più alti per non andare a gareggiare per l'avversario. Questo giro accanito di competizioni è chiaro che creava scommesse (sponsiones). Per questo motivo nel bel mezzo dello spettacolo veniva servito un banchetto e distribuiti doni per cercare di consolare chi avesse perso denaro e poteva creare problemi all'ordine pubblico....

Le frumentationes

Per aiutare le famiglie in difficoltà il governo concedeva elargizioni periodiche di grano (una volta al mese) destinate però solo ai cives romani residenti a Roma. Ci si recava presso i luoghi deputati con una tessera di legno con sopra i dati del beneficiario, il numero dello sportello a lui dedicato per la donazione e il giorno in cui doveva ottenerla.

Le Terme

Bagni pubblici iniziarono ad essere allestiti a Roma nel II secolo a.C. ed erano distinti per uomini e donne. Per accedervi occorreva pagare un quadrans, un quarto di asse mentre per i ragazzi erano gratuiti. Tra le più famose ricordiamo le Terme di Nerone, di Caracalla e di Diocleziano. Erano dotate di bagno freddo, bagno caldo, piscine e vasche individuali. Erano circondate da giardini, biblioteche, portici, palestre. Il cliente si svestiva all'ingresso negli spogliatoi (apodyteria), dopodiché aveva a disposizione diversi ambienti: nel tepidarium c'era una temperatura media, il frigidarium offriva bagni in acqua fredda e poi c'era il calidarium con bagni in acqua calda (fig.16).

Le terme chiudevano al tramonto. Inizialmente la frequentazione era promiscua, ma Adriano, tra il 117 e il 138 d.C. decreta la separazione dei bagni secondo i sessi. Pensate che all’interno di questi ambienti era permesso giocare a palla! Sotto i portici venivano esposte opere d'arte importanti per volere dell'imperatore: ad esempio nelle Terme di Caracalla si ammiravano l’Ercole Farnese e il Torso del Belvedere o il Laocoonte. Nelle Terme di Traiano, infine, molti facevano in modo di avere così caldo da dissetarsi bevendo diverse coppe di vino vendute sotto i portici (rischiando una vera e propria congestione…).

La crisi durante il Basso Impero

A causa del tracollo economico e delle guerre gotiche, la Roma del Basso Impero non superava i 300.000 abitanti. Era abitata da popoli di tutte le razze e l’età media era molto bassa. Dal IV secolo gli Augusti si stabiliscono altrove (Milano, Treviri, Ravenna, Costantinopoli). Teodosio verso il 390 d.C. vieta le cerimonie nei templi pagani, ne ordina la chiusura e i loro resti vengono utilizzati come materiale di reimpiego per costruire basiliche cristiane. L’ultimo spettacolo gladiatorio avviene nel Circo massimo nel 523 d.C. Molte statue che abbellivano Roma sono state trasportate nei palazzi di Costantino a Costantinopoli; nel 405 d.C. i Vandali ne saccheggiano un gran numero al punto da riempire una nave intera. Una parte delle sculture è stata poi distrutta dai cristiani che le consideravano simboli pagani. Durante il sacco di Roma molti romani trovarono rifugio all’interno di S.Pietro e Alarico, il re dei Visigoti, decise di non violare quel luogo per cui portava rispetto anche perché durante quei giorni fecero molta impressione dei fulmini caduti sulla città. Nel 455 d.C. i Vandali portarono via gli arredi imperiali dalle residenze del Palatino e il tesoro che Tito aveva saccheggiato a Gerusalemme nel 70 d.C. Durante il IV secolo, infine, gran parte del Senato si era ormai convertito al cristianesimo.

La società nel Basso Impero

Qual era il mestiere più gettonato all’epoca? Ebbene sì, era il panettiere, la cui appartenenza alla potente corporazione del corpus pistorum era ereditaria. Pensate che dal 364 d.C. anche i panettieri potevano diventare senatori! Il grano era triturato nelle panetterie con macine azionate da muli o da mulini ad acqua ubicati sul Gianicolo. Nel 319 d.C. le panetterie romane erano carenti di manodopera e si ricorre addirittura al trasferimento coatto di condannati per porre rimedio al problema. Un mestiere ritenuto infamante era quello dell’auriga (anche se poteva diventare molto ricco), insieme a quello della prostituta, dell’attore, del taverniere. Se un attore si convertiva al cristianesimo e riceveva il battesimo non poteva più esercitare la professione. Per quanto riguarda gli schiavi, con Costantino vengono emanate delle leggi che, almeno in parte, li tutelano: viene vietato marchiare i loro volti o batterli a morte. Tuttavia, la fuga era punita con la condanna ai lavori forzati nelle miniere o con l’amputazione di un piede. Molti di loro approfittano dei saccheggi che hanno devastato l’Urbe nel V secolo per fuggire via. Nella Roma del Basso Impero si continuava a tenere in grande considerazione gli aruspici etruschi (vedi lezione Gli Etruschi). Quando nel 408 ci fu l'assedio di Alarico, il prefetto Pompeiano li convocò dall'Etruria perché si credeva che sarebbero riusciti a scacciare il nemico così come, in precedenza, avevano allontanato i Visigoti dalla città di Narni. Questo episodio succede in una Roma in gran parte convertita al cristianesimo. Quando i sacerdoti etruschi pretesero che i riti dovessero essere svolti dai senatori a spese dello Stato e aver luogo nel Campidoglio e in altre piazze della città, tutti i senatori rifiutarono perché nessuno voleva mostrarsi apertamente pagano: in altre parole avrebbero subito un danno d’immagine letale alla propria carriera!

La geografia all’epoca della Roma imperiale

Uno dei primi autori che hanno scritto trattati sulla geografia è stato Strabone. Nato da una ricca famiglia greca residente in Turchia verso il 63 a.C., si trasferisce a Roma nel 44 a.C. per poi compiere una serie di viaggi che hanno come meta la Grecia, l'Egitto, l’Asia Minore. I suoi movimenti furono favoriti dal fatto che l'autore operava sotto Ottaviano Augusto e a quell'epoca Roma e il suo impero godevano di un periodo di pace propizio agli spostamenti entro i suoi confini. È in questo clima che lo studioso scrive il trattato Geografia verso il 20 d.C. L'obiettivo era quello di fornire una guida pratica ai viaggiatori. Nel testo, inoltre, si parla per la prima volta della formazione dei fossili e delle conseguenze dell'eruzione vulcanica sul paesaggio. Strabone é stato anche il primo ad intuire il fenomeno della tettonica delle placche e ad essere il fondatore della geologia. Un altro grande geografo del tempo è stato Tolomeo, vissuto ad Alessandria d'Egitto nel II secolo d.C. Nella sua Geografia, invece, basata su un trattato precedente di Marino di Tiro (vedi sitografia) tratta di cartografia, fornendo le coordinate geografiche di tutti i luoghi allora conosciuti, e parla di proiezioni per costruire una mappa del mondo. L'opera viene tradotta anche in arabo.

I viaggi nella Roma imperiale

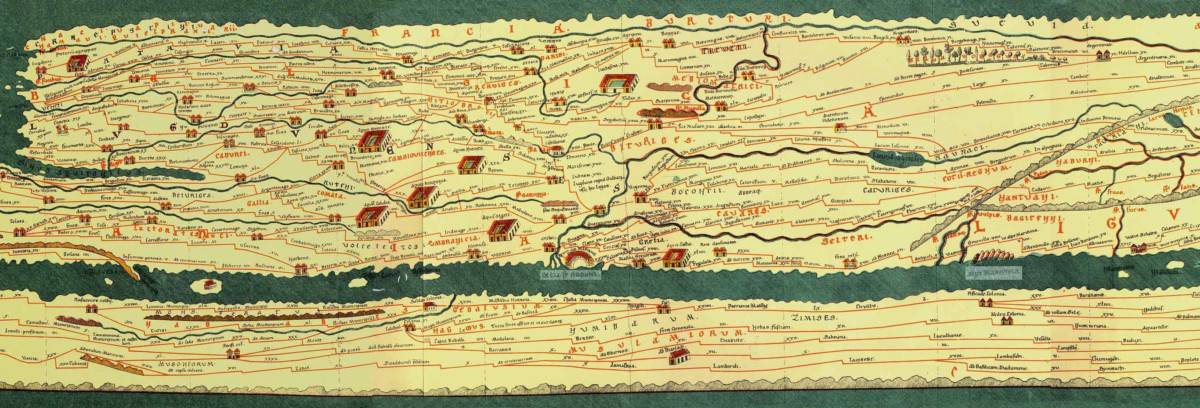

Coloro i quali viaggiavano per motivi di stato si fermavano nelle mansiones, punti di sosta distanti tra loro 25-30 km: chi esibiva il passaporto poteva ricevere ospitalità. Tutti gli altri potevano pernottare nelle cauponae (locande private). Nei tempi più antichi si poteva chiedere ospitalità alle case private situate lungo il percorso perché erano obbligate ad accogliere i viaggiatori. Le mutationes (fig.17) erano stazioni di cambio, distanti tra il loro 20- 30 km, che offrivano anche un servizio di assistenza veterinaria e ai veicoli.

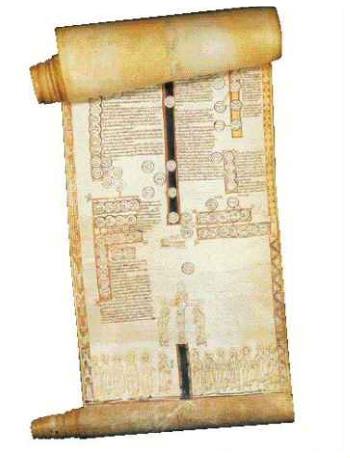

Ma chi erano i viaggiatori all'epoca della Roma imperiale? Innanzitutto, c'erano i funzionari al servizio dell'imperatore che si spostavano per questioni legate all'amministrazione del regno, c’erano poi gli studenti che si spostavano per compiere gli studi in città lontane. Molto numerosi erano i pellegrini in visita ai luoghi di culto e, infine, i mercanti e i contadini. Le strade erano battute dai corrieri del servizio postale e dai tabellarii (schiavi che consegnavano la posta privata). Una cosa è certa: non si viaggiava per il piacere personale. Oltre le strade un'altra via di comunicazione era il mare solcato dalle onerariae, le navi mercantili che trasportavano anche passeggeri: avevano fondo piatto, scafi panciuti ed erano mosse da una sola vela. Pensate che già all’epoca c'era un servizio regolare di traghetti che trasportava passeggeri da Brindisi alle coste greche! I viaggiatori dormivano sul ponte e si cucinavano da soli nelle cucine di bordo ciò che si erano portati. Se si parla di viaggi non si può non citare la famosa Tabula Peutingeriana (fig.18), una mappa che prende il nome dal suo possessore vissuto nel XVI secolo. Si tratta di una copia di un documento più antico, eseguita nel 1265 da un monaco di Colmar. Disegnata su un rotolo di pergamena alto 34 cm e lungo 675, illustra la rete stradale che si snodava nell’Impero romano, in Medio Oriente, in Siria e nello Sri Lanka (probabilmente c’erano sezioni ad oggi andate perdute). La rete era lunga 400.000 km e aveva come centro Roma. I mari appaiono come strisce d'acqua. Vi sono riportate 550 città e 3500 luoghi con tutte le strade che li collegavano e la distanza che li separava. Il possessore della mappa poteva così viaggiare in maniera agevole perché aveva tutte le informazioni sulle città che avrebbe incontrato sul suo cammino.

Il Colosseo e i gladiatori

Il Colosseo e i gladiatori

La lotta tra gladiatori era uno spettacolo molto seguito al tempo dell'antica Roma; era il passatempo preferito della popolazione e sorpassava di gran lunga l'amore per il teatro (al contrario molto amato dai greci). I gladiatori (fig.19) erano le star del momento, dei veri e propri influencer ammirati, adorati, soprattutto dalle donne: le più ricche pagavano profumatamente solo per trascorrere una notte con uno di essi. Erano simbolo della forza e della virilità, qualità molto apprezzate dai romani. Sono state rinvenute statuette, lucerne e piatti decorati che rappresentavano questi meravigliosi combattenti. Perfino l’imperatore Commodo voleva essere un gladiatore (vedi lezione Roma imperiale Tra storia e curiosità).

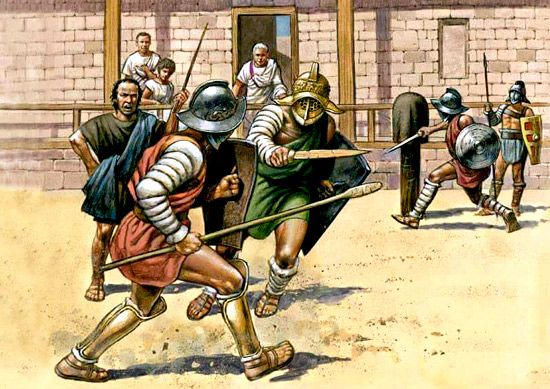

Ma quali erano le loro origini? I gladiatori erano prigionieri di guerra scelti in base alle caratteristiche fisiche per fare questa professione. Ma c'erano anche uomini liberi (AUCTORATI) che optavano per questa vita, attratti dalla fama, dalla gloria e dalla possibilità di guadagnare molto denaro. Questi uomini erano educati nel ludum, la scuola di gladiatori che era per metà una prigione. Qui sarebbero stati addestrati per scendere nell'arena e combattere fino all'ultimo sangue. In età repubblicana i gladiatori assumevano nomi che ricordavano le rispettive origini (ad esempio il Thrax era trace, il Gallus era gallico ecc). Questa consuetudine serviva a ricordare i nomi dei popoli stranieri assoggettati all'impero. In seguito, l'imperatore Augusto abolì questa usanza perché contraria all'idea di un impero abitato da popolazioni di varie etnie, tutte ormai amalgamate tra loro. Ed ecco allora il mirmillone, il reziario, il trace, il secutor, etc. Anche gli schiavi potevano diventare gladiatori in seguito a condanne. Si trattava di un mestiere pericolosissimo perché si metteva continuamente a rischio la propria esistenza. È vero anche, però, che era molto remunerativo: i finanziatori dei giochi, gli edites , pagavano a peso d'oro i lottatori più famosi e alcuni divenivano così ricchi da potersi comprare la libertà. Anche i soldati erano attirati da questa professione: pensate che per la vittoria di un incontro un gladiatore riceveva uno stipendio più alto di quello che un soldato guadagnava in un anno! E se riusciva a sopravvivere per tre anni agli incontri disputati nelle arene, riceveva in dono dal lanista (proprietario della scuola di gladiatori) la rudis , la spada simbolica di legno con cui erano praticati gli allenamenti nelle palestre. Ammirati e adorati abbiamo detto. Eppure, erano una categoria al contempo molto disprezzata, considerata alla stregua di istrioni e prostitute. Il motivo? Perché esibivano il loro corpo (cosa riprovevole per i romani), non avevano diritti civili, erano rozzi e considerazioni privi di dignità. Ma le folle impazzivano quando assistevano ai combattimenti. Nelle popinae (osterie), durante i banchetti, nei luoghi di ritrovo, non si faceva altro che esaltare e parteggiare per queste star dell'epoca. Ci sono state delle volte in cui le tifoserie sono arrivate alle mani, come è successo nel 59 d.C. nell'anfiteatro di Pompei (fig.20) . Qui un certo Livineio Regolo aveva organizzato uno spettacolo di gladiatori in cui c'erano in gara campioni provenienti dalla vicina Nuceria , divenuta da poco colonia romana. Tra quest'ultima e Pompei non correva buon sangue. Durante lo spettacolo tra le due tifoserie (nocerina e pompeiana) hanno iniziato a correre insulti e poi si è arrivati alle mani. Fu un vero e proprio massacro con morti e numerosi feriti.

Per motivi di sicurezza e come monito, il Senato di Roma vietò i giochi nell'anfiteatro di Pompei per dieci anni mentre Livineio Regolo fu condannato all'esilio. Dopo pochi anni, però, l'imperatore Nerone annullò questa decisione, in seguito al grave terremoto che devastò la città nel 62 d.C., allo scopo di creare un diversivo piacevole alla popolazione funestata dalla catastrofe. O forse era stato convinto da sua moglie Poppea, proprietaria di una mega residenza ubicata nei pressi di Pompei, il cui valore immobiliare rischiava di essere messo in crisi dal provvedimento…

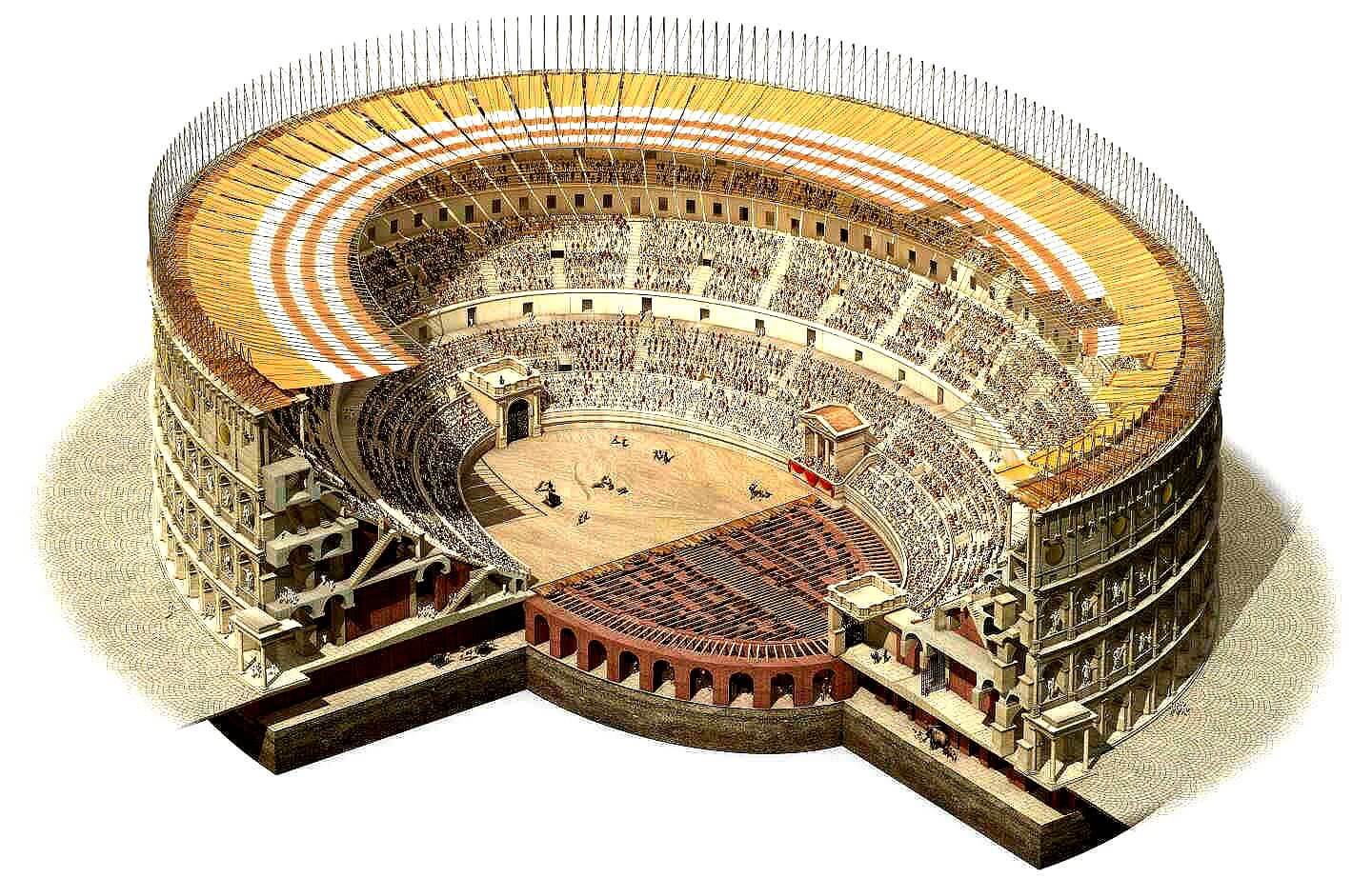

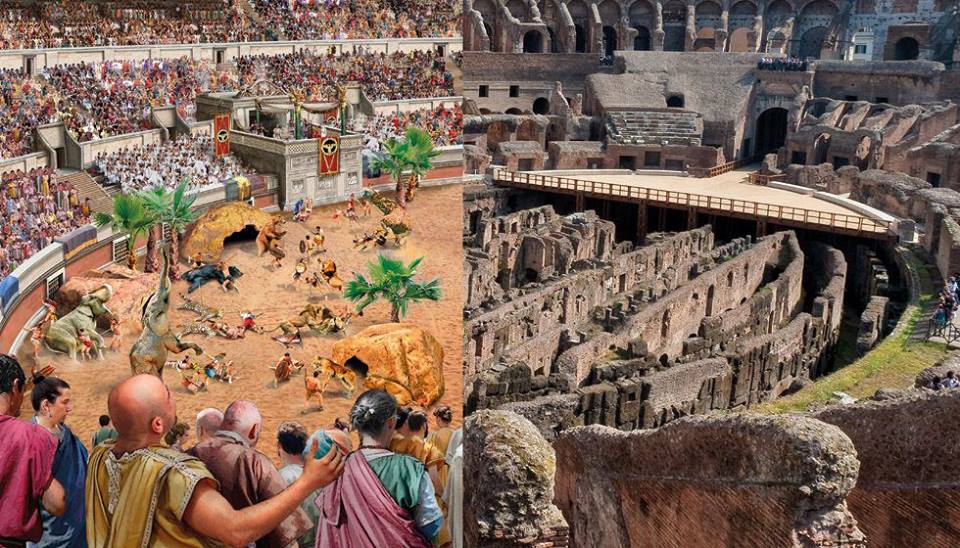

I combattimenti tra gladiatori in realtà hanno origini antiche: quando avveniva un funerale etrusco si organizzavano giochi, spettacoli teatrali e lotte tra uomini e animali (vedi lezione Gli Etruschi). I primi combattimenti a Roma avevano avuto luogo nel Foro Boario e poi in quello repubblicano. Per l'occasione sulle botteghe si innalzavano delle balconate temporanee in legno da cui il pubblico assisteva alle competizioni. In seguito, si sono costruiti i primi anfiteatri stabili (a Pompei, Capua, Pozzuoli, ecc). In questi edifici l'acustica, al contrario di quanto avveniva nel teatro greco, era pessima perché l'importante era assistere al combattimento. Quando l'imperatore voleva comunicare qualcosa lo faceva per mezzo di un araldo o di cartelli scritti a mano. Il Colosseo in origine era chiamato Anfiteatro Flavio perché la sua costruzione fu voluta da Vespasiano, l'imperatore “tirchio” (69-79 d.C.), il primo a regnare della dinastia dei flavi. Egli fu acclamato imperatore dall'esercito dopo anni di guerre civili seguite alla morte di Nerone (fig.21).

Di umili origini, è rimasto famoso per le manovre fiscali e per la tassa sull’urina (vedi lezione Roma imperiale Tra storia e curiosità). Grazie a queste entrate e ai bottini conquistati ai territori sottomessi (tra cui Gerusalemme), Flavio Vespasiano ha potuto così innalzare il Colosseo. Purtroppo, però la morte è sopraggiunta prima del suo completamento, così è stato suo figlio, l'imperatore Tito, ad aver avuto l'onore di inaugurare il meraviglioso edificio nell'80 d.C. Sono state rinvenute pervenute monete che riproducono il Colosseo (fig.22) probabilmente lanciate alla folla, a scopo di propaganda, il giorno dell'inaugurazione.

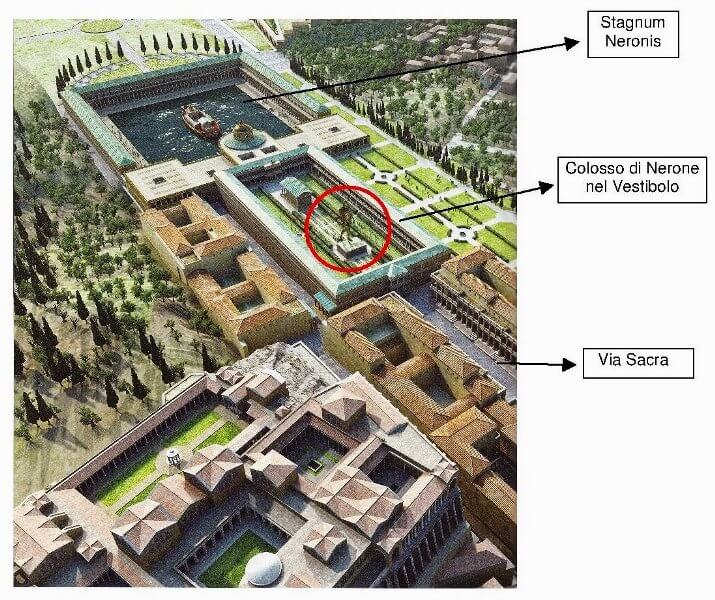

Il Colosseo sorge nella vallata tra i colli Oppio, Celio e Velia, nel luogo dove si trovava lo stagnum neronis, un laghetto artificiale, voluto da Nerone, ubicato nei pressi della Domus aurea, segno che si voleva restituire alla città gli spazi di cui si era impadronito questo imperatore così malvisto, tanto da essere condannato alla damnatio memoriae (fig.23).

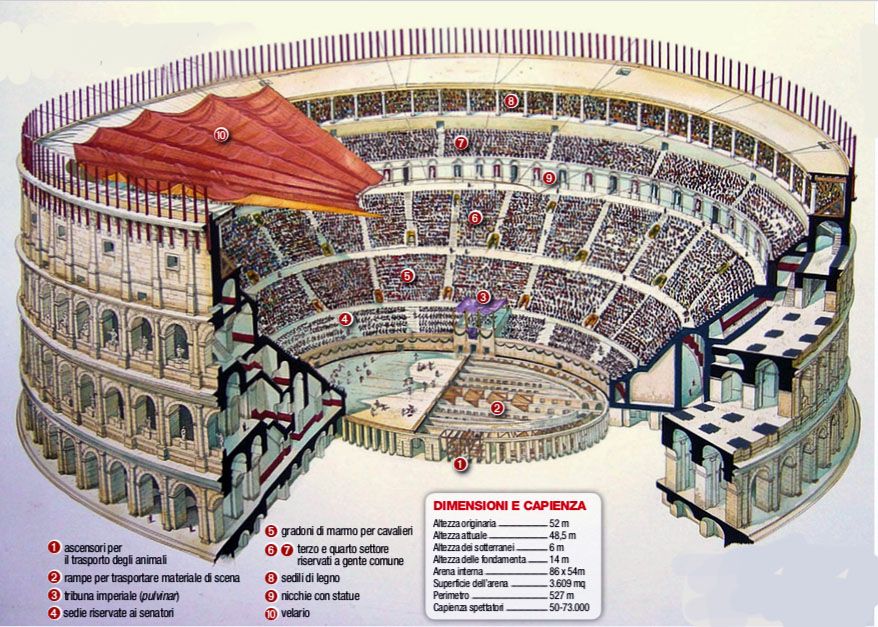

L'architetto del Colosseo forse è stato un certo Quinto Aterio. L'edificio è stato costruito con tufo, laterizio e travertino proveniente da Tivoli (un materiale facile da lavorare e non soggetto ad usura) utilizzando la gru a ruota fatta girare da schiavi. I lavori durarono circa nove anni. La struttura è di forma ellittica per assicurare una buona visibilità. Ecco i numeri: perimetro= 527m e altezza= 52 m (senza contare i 6 m di altezza dei sotterranei) (fig.24). Oggi è alto 48,5 m a causa delle spoliazioni e dei crolli subiti per i terremoti.

A ovest sorge la Porta Triumphalis, da dove entravano i musicisti e i gladiatori mentre a est, attraverso la Porta Libitinaria (da Libitina la dea della morte), uscivano i gladiatori morti. Dall'ingresso sud entrava l'imperatore, da quello nord le autorità, i senatori, i sacerdoti, le vestali. L’anfiteatro poteva contare 50.000 persone sedute e 73.000 in piedi. È stato progettato per riempirsi e svuotarsi in pochi minuti (fig.25).

È costruito su tre ordini: quello più in basso è caratterizzato da arcate con colonne di ordine tuscanico, in quello sopra sono di ordine ionico e infine l'ultimo è di ordine corinzio (vedi sitografia). Ci sono 80 arcate per ciascun ordine, rette da pilastri di porfido cui si addossavano semicolonne (vedi sitografia). Ciascuna di esse era decorata con statue bronzee che richiamavano divinità e personaggi mitologici e contrastavano col travertino. L'ultimo livello è pieno ed è scandito da 40 finestrelle fiancheggiate da lesene corinzie intervallate da clipei (grandi scudi di bronzo). Le arcate avevano la funzione di alleggerire la struttura. I materiali arrivavano già pronti: dovevano essere solo posizionati. I blocchi di travertino erano fissati con grappe di ferro. Sulla cima si trovavano pali di legno che reggevano il velarium (fig.26), la tenda enorme, fatta da tanti spicchi, che riparava dal sole e dalla pioggia, con un foro al centro in modo da far passare una corrente d'aria per dare refrigerio agli spettatori. Per manovrare la sua stesura si ricorreva ai marinai della flotta navale con base a Miseno, gli unici in grado di utilizzare le carrucole e gli argani necessari.

È stato Tito ad inaugurare l'anfiteatro con giochi meravigliosi, mai visti prima, in onore di Vespasiano; furono superati solo da Traiano nel 107 d.C. Forse il nome di Colosseo deriva da una statua colossale in bronzo dorato ubicata nei pressi dell'anfiteatro (fig.27). Era alta più di 30 m e riproduceva le fattezze di Nerone. Vespasiano l’aveva privata della testa per sostituirla con l'immagine del dio sole col capo cinto da un’aureola con 7 raggi (qualcuno la mette in relazione col Colosso di Rodi vedi lezione Le 7 meraviglie dell'antichità). La statua reggeva con la mano destra un globo. Vespasiano ha sostituito la spada impugnata nella mano sinistra con uno scettro, il suo simbolo del potere.

Ed ora andiamo a vedere alcune tipologie di gladiatori: il mirmillone (fig.28) dal grande elmo, l’ampio scudo rettangolare che ricordava la forma del murice (un mollusco protetto da una conchiglia), lo schiniere, la manica corrazzata e la sica (spada corta).

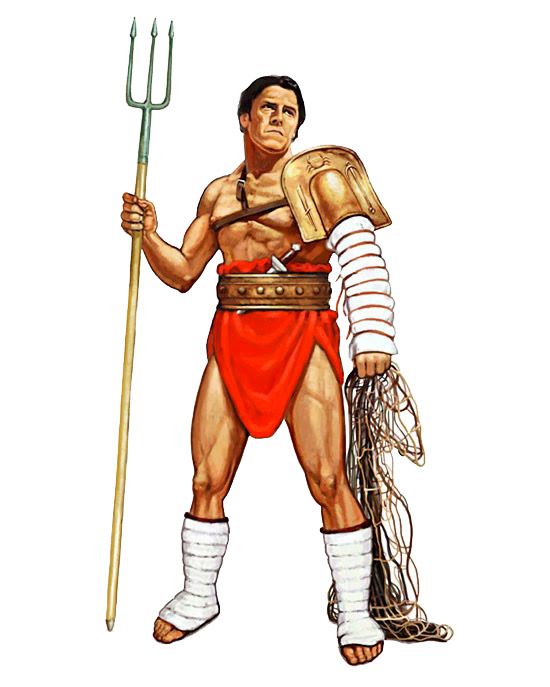

Il trace (fig.29) aveva un grifo in cima all’elmo, lo scudo più piccolo e la spada ricurva atta a sferrare colpi laterali. Il retiarus (fig.30) era senza elmo e corazza, aveva una rete che pesava quattro chili, con cui immobilizzava l’avversario, e il tridente.

Il suo avversario abituale era il secutor (fig.31) che aveva l’elmo tondeggiante, privo di appigli, per far scivolare la rete. L’oplomaco (fig.32) combatteva a petto nudo; aveva un elmo con due piume, una manica rinforzata al braccio destro, schinieri sulle gambe e un piccolo scudo tondo, una lancia, il gladio e una daga. Il suo nome deriva dal greco hopla (=armi) e machomai (=combattere).

Chi organizzava i giochi spendeva letteralmente un patrimonio e lo faceva per motivi di propaganda; spesso si trattava di qualcuno che ambiva ad essere eletto magistrato e voleva accaparrarsi voti. I giochi venivano detti munera da munus (=obbligo in latino) perché, in origine, dovevano essere organizzati obbligatoriamente dagli eredi in onore dei defunti. Cicerone, in occasione della sua promozione a edile curule nel 65 a.C., si era indebitato per una somma pari a sei milioni di sesterzi! Questa pratica divenne così diffusa che venne emanata una legge che vietava di candidarsi alle elezioni a chi avesse organizzato giochi gladiatori nei due anni precedenti. L'organizzatore dei giochi era chiamato editor e si doveva occupare anche dei banchetti e dell'eventuale distribuzione dei regali. Più tardi saranno gli imperatori a divenire editor perché offriranno loro i munera al popolo per tenerselo buono, “dandogli in pasto”, nel tempo libero, spettacoli cruenti per evitare così il pericolo di rivolte. Nell'arena l'imperatore, alla vista dello spettacolo, gioiva e soffriva insieme ai suoi sudditi. Egli, inoltre, doveva cogliere la volontà della folla e decidere la vita o la morte del lottatore sconfitto. Ogni spettatore doveva esibire all'ingresso un coccio, una sorta di biglietto, su cui era incisa la porta d'ingresso, il settore, la gradinata e la fila che doveva occupare. Nei settori più vicini all'arena i senatori sedevano su scranni e sgabelli resi comodi da cuscini. Sempre in questo settore sedevano le vestali, i magistrati e i sacerdoti. Ancora oggi si possono leggere le iscrizioni con i nomi dei sacerdoti e quelli dei senatori con le loro famiglie perché avevano un posto fisso (quando morivano venivano cancellati e si sostituivano con i nuovi). Più in alto assistevano gli equites e negli ultimi piani c’erano la plebe, i forestieri, le donne, gli schiavi. Sul lato est del Colosseo era ubicato il Ludus Magnus (fig.33), la palestra in cui si allenavano i gladiatori (con il termine ludus si indicavano i giochi ma anche la palestra). La struttura ospitava celle strettissime in cui i lottatori dimoravano a coppie (fig.34).

Ma quali erano le tappe della carriera di un gladiatore? All'inizio del loro percorso essi giuravano di dare anima e corpo all'arte del combattimento, di sottomettersi ad un addestramento duro, consapevoli di poter morire atrocemente ammazzati. A seconda delle loro qualità venivano inquadrati in una specialità. Dopo la preparazione di base si diventava tiro (recluta) per un anno e, in seguito, veterano. A quel punto si riceveva una tessera su cui segnare le vittorie, le battaglie combattute, il nome di battaglia. Dopo un certo numero di incontri si diventa secundus palus e poi primus palus: questi termini facevano riferimento al palo di legno su cui era appeso un fantoccio con cui i gladiatori si addestravano. Alla fine della carriera si otteneva la rudis (fig.35), la spada di legno (o un bastone) che simboleggiava la libertà, dopodiché potevano diventare loro stessi lanisti o istruttori.

I nomi dei gladiatori prendevano spunto dalla mitologia greca o dalle loro qualità (ad esempio Ferox= feroce) o dagli animali (ad esempio Tigris) o ricalcava le loro origini (ad esempio Gallicus). I primi allenamenti avvenivano con una spada di legno per imparare (in questo modo si evitava anche il pericolo di rivolte). Chi si ribellava e fuggiva era punito con la flagellazione o sottoposto a tortura con ferri roventi. Spesso la rigida disciplina e la paura di essere sconfitti nell'arena (cosa che procurava disonore) portavano al suicidio. In queste scuole si creava un forte senso di solidarietà e ci si aiutava a vicenda: se un compagno privo di famiglia moriva, gli altri si accollavano le spese del funerale. C'era una galleria sotterranea (fig.36) che congiungeva il ludus all'anfiteatro e che era percorsa dai lottatori per giungere all’arena sottraendoli così alla vista degli ammiratori scalmanati, ma serviva anche per ovviare ai possibili tentativi di fuga che potevano avvenire durante il trasferimento.

Accanto al Ludus Magnus c'era poi una serie di altri ambienti quali: l'ospedale per i gladiatori feriti (saniarum), lo spoliarum, dove giungevano i cadaveri, il summum choragium, il deposito in cui si custodivano i macchinari di scena quando non erano utilizzati. La sera prima dell'apertura dei giochi l'organizzatore offriva la coena libera, un ricco banchetto destinato ai gladiatori in cui potevano mangiare ogni ben di Dio, a cui potevano assistere i loro ammiratori e gli scommettitori. Per molti di loro, purtroppo, sarà l’ultima cena. Ma cosa mangiavano solitamente i gladiatori? Poca carne, perché costava, molti legumi, verdura, cereali. In particolare, c'era una zuppa con purea d'orzo e fagioli che aveva procurato loro il soprannome di hordearii (mangiatori di orzo). Questa alimentazione favoriva il grasso perché l'adipe serviva a proteggere i lottatori dai colpi in modo da procurar loro per lo più ferite superficiali, anche se con abbondanti perdite di sangue. Una curiosità: i gladiatori erano soliti bere uno strano drink con acqua, aceto e … cenere di legno! Due giorni prima dell’inaugurazione dei giochi si teneva una presentazione pubblica di tutti i combattenti specificandone il nome, le caratteristiche, la provenienza, le armi, le vittorie conseguite. A proteggere gli spettatori del livello più basso c'era una rete intervallata da una fila di zanne di elefante. L’arena era coperta di sabbia in modo da non far scivolare i lottatori e, dal momento che assorbe il sangue più facilmente, si rimuoveva subito per poi sostituirla con quella più pulita, così l’area si ripuliva più in fretta. Sotto la sabbia c’erano ben 28 botole sotto cui si trovavano i montacarichi (fig.37) su cui si facevano salire gli animali protagonisti degli spettacoli rinchiusi in gabbie e, alcune volte, gli stessi gladiatori: il tutto per rendere l'evento ancora più spettacolare.

L'imperatore con la sua famiglia assisteva da un palco centrale, chiamato pulvinar, situato sul lato sud. Era decorato con busti sui cui piedistalli erano incisi i nomi degli imperatori precedenti. Domiziano diede ordine di costruire su questo lato un criptoportico, cioè una galleria sotterranea da dove il princeps poteva uscire in caso di pericolo (tuttavia proprio qui si attenterà alla vita di Commodo). I munera si suddividevano in tre parti: la mattina avevano luogo le venationes (fig.38), ovvero gli scontri tra animali o tra gladiatori e animali, e le condanne capitali.

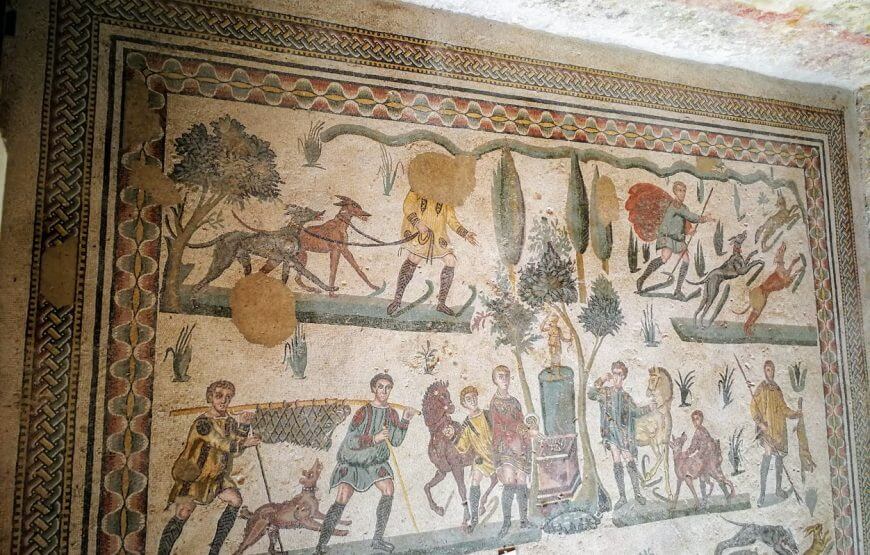

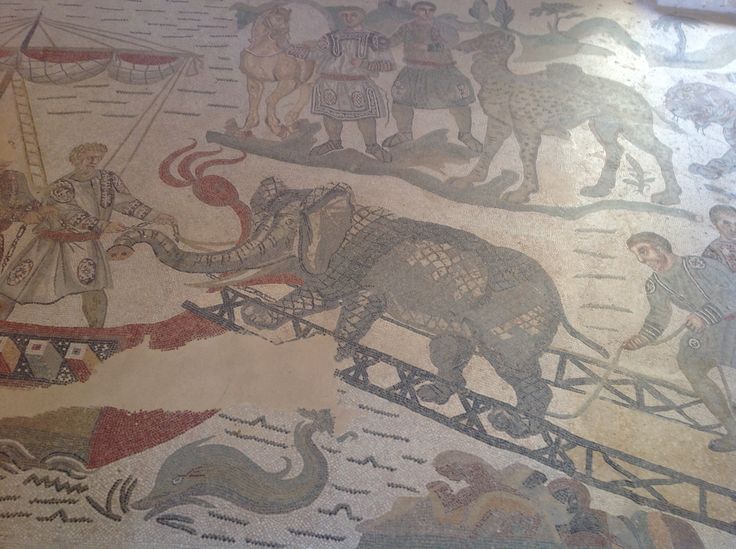

Le belve ammazzate erano gettate via, altre erano date in pasto agli spettatori o alle altre fiere. Il principale luogo di provenienza delle fiere esibite nelle venationes era l'Africa. Stiamo parlando di leoni, leonesse, ghepardi, pantere, antilopi, gazzelle, struzzi, ippopotami, rinoceronti, coccodrilli, giraffe, orsi. Le tigri provenivano dall'India. Per cacciare questi animali bisognava avere il permesso dei governatori delle province interessate almeno un anno prima. La cattura degli animali era affidata a cacciatori esperti o soldati che erano già sul luogo e che conoscevano abbastanza bene il territorio con la sua fauna. In Africa esistevano delle associazioni di cacciatori che catturavano le prede per rinchiuderle nei vivaria per poi venderle ai romani. Si utilizzavano lacci, reti, corde, tagliole senza denti ecc. come ci mostra il mosaico di Villa del Casale a Piazza Armerina (fig.39) e (fig.40).

Durante il trasporto molti animali non riuscivano a sopravvivere, ecco perché se ne catturava un numero maggiore rispetto al necessario. Venivano trasportati dai porti africani a Roma sulle galee (fig.41).

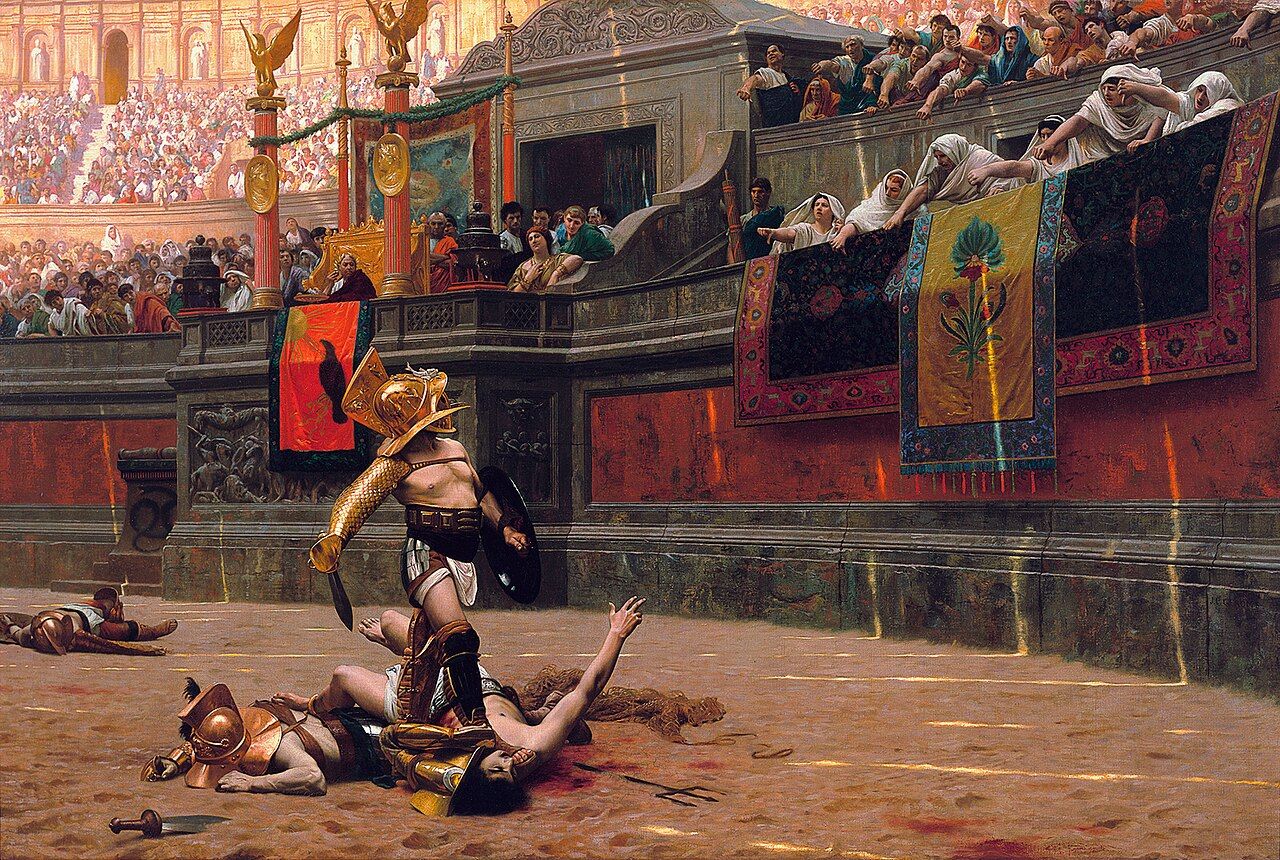

Quelli carnivori erano nutriti con bestiame di piccola taglia mentre gli erbivori con fieno o erba. Gli ippopotami erano immersi per tutto il viaggio in cisterne d’acqua. I sopravvissuti approdavano al porto di Ostia e da qui raggiungevano Roma trasportati su carri o su battelli che risalivano il Tevere trainati da buoi. I vivaria di Roma si trovavano nel Campo Marzio o vicino al Colosseo. Compito dei venatores era far divertire il pubblico facendo strage di tutti questi animali. Si allestivano per l'occasione delle vere e proprie scenografie, che costavano un occhio della testa, con l'intento di riprodurre l'habitat delle fiere. Grazie ai montacarichi, le gabbie con gli animali venivano fatte salire dai sotterranei all'arena. Sempre nei sotterranei del Colosseo sono stati ritrovati resti di ossa di animali (orso, struzzo, cinghiali, cavalli) ma anche del cibo mangiato dagli spettatori. All’ora della pausa pranzo, all’incirca verso le 12.00, avvenivano le esecuzioni capitali con le crocifissioni o dando fuoco al condannato o facendolo divorare da belve lasciate a digiuno per giorni. Per quanto riguarda i cristiani, ad oggi non esiste alcuna prova che il Colosseo ne abbia ospitato le persecuzioni. Successivamente si dava il via alle lotte tra gladiatori. Prima dell'esibizione gli arbitri controllavano le armi per verificare che le lame fossero veramente taglienti, e poi iniziava la competizione. Venivano accoppiati i gladiatori equipaggiati in modo diverso ma in maniera da assicurare un combattimento equilibrato (fig.42).

Non è certo che l'imperatore per decretare la morte o la salvezza del lottatore sconfitto alzasse o abbassasse il pollice: l'idea nasce dai dipinti dell'Ottocento che illustravano queste scene (fig.43).

Lo sconfitto chiamava la resa alzando il dito di una mano o portando le mani dietro la schiena. Chi perdeva chiedeva la missio , cioè la grazia. In quel momento il combattimento era sospeso. L'arbitro attendeva il giudizio dell'editor, cioè dell'imperatore: era lui che, sentita la folla, decretava la vita o la morte. Se il gladiatore veniva ammazzato l'editore doveva risarcire il lanista cinquanta volte il prezzo concordato per l'affitto (solitamente non conveniva a nessuno, dunque, condannarlo a morte, anche perché l'addestramento e il mantenimento costavano un'enormità). Se fosse stato graziato sarebbe uscito dalla Porta Triumphalis, altrimenti avrebbe subito l'esecuzione, ovvero il taglio della gola, o gli sarebbe stato inferto un colpo mortale al petto o alla schiena. Successivamente entravano in scena due personaggi travestiti da Caronte o da Mercurio (il dio psicopompo = che accompagnava le anime nell'aldilà) che ne verificavano la morte fracassandogli la testa con un martello. I corpi senza vita erano trasportati via attraverso la Porta Libitinaria e poi nello spolium vicino. Solitamente erano le mogli o le concubine, che vivevano in locali annessi al ludus, ad occuparsi della sepoltura. Se in vita il lottatore non era riuscito a mettere da parte i soldi per pagarsela, finiva nella fossa comune o erano i suoi colleghi gladiatori, come atto di solidarietà, a pagare le spese per le esequie. A partire dal quarto secolo dopo Cristo i giochi gladiatori vengono notevolmente ridotti: la decisione è presa soprattutto per motivi economici dal momento che non c'erano più risorse per finanziare questa forma di intrattenimento popolare. Ormai Roma era sconvolta da guerre civili e invasioni barbariche. Gli ultimi combattimenti di cui si ha notizia risalgono al 435 d. C. (continueranno solo le venationes). Sarà merito soprattutto del cristianesimo se si riuscirà a porre fine a questi divertimenti così cruenti: durante gli spettacoli era l'imperatore a decidere della vita o della morte dello sconfitto e questo non era accettabile per gli adepti della nuova setta religiosa dal momento che, secondo il loro credo, solo Dio aveva questo potere. Nel corso del tempo poi il Colosseo fu oggetto di spoliazioni per quanto riguarda il marmo, le grappe metalliche (che erano servite a unire i blocchi di travertino) e le decorazioni in bronzo: il materiale verrà impiegato per edificare palazzi importanti a Roma ed erigere opere volute dalla Chiesa. Nel XII secolo il Colosseo era ricordato non più come anfiteatro ma come tempio pagano. Nei Mirabilia urbis romae (manoscritti che riportano le bellezze artistiche di Roma) lo si descriveva come un tempio dedicato al dio sole, coperto da una cupola di bronzo dorato. Sempre nel dodicesimo secolo la famiglia Frangipane vi farà costruire all'interno un suo palazzo. Nel XVI secolo il Colosseo entra a far parte dell'itinerario dei monumenti religiosi di Roma e diviene meta di pellegrinaggio (fig.44).

Fu poi completamente abbandonato, ridotto a deposito di letame e a luogo di scarico dei rifiuti della città. Napoleone, all'inizio del XIX secolo, formula un progetto per l'inserimento del monumento all'interno di un parco archeologico, ma non se ne fece niente. Mussolini, infine, fece costruire la via dei Fori Imperiali (fig.45) abbattendo gli edifici esistenti ed ebbe l'idea di collegare il Colosseo a piazza Venezia, dalla cui balconata teneva i suoi discorsi alla folla (tutto questo per sottolineare la continuità del suo potere con la Roma Imperiale).

Durante la Seconda guerra mondiale, infine, fu adibito a deposito di armi per poi diventare, negli anni ‘50 e ’60, grazie a vari film che lo hanno indirettamente sponsorizzato (Un americano a Roma, Vacanze romane, ecc.), una meta turistica assolutamente da visitare (fig.46).

L'eruzione del Vesuvio

L’eruzione del Vesuvio

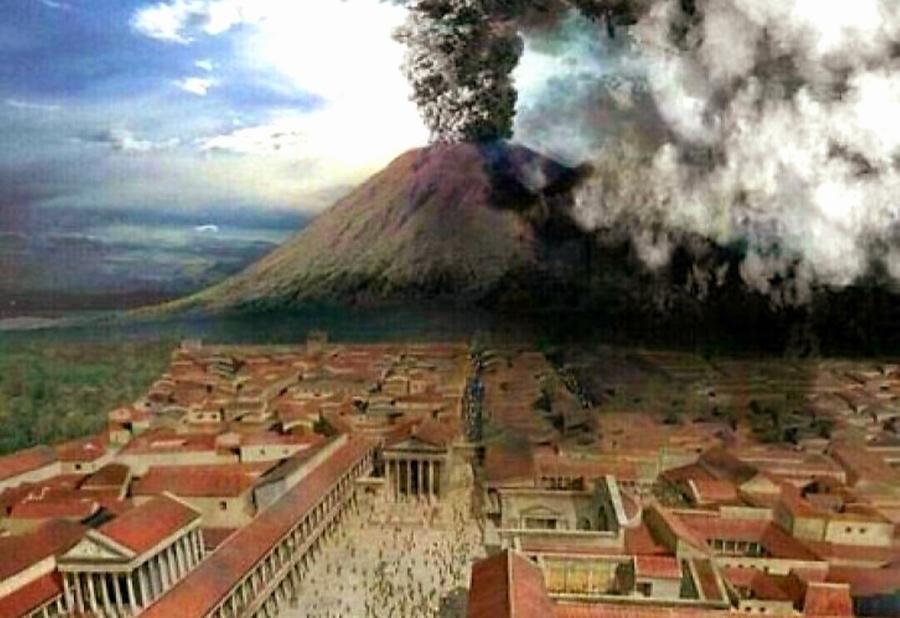

Nel 79 d.C. avviene la fatale eruzione del Vesuvio che travolge Ercolano, Stabia, Oplontis, Pompei, con effetti devastanti. Le città sono state sepolte da tonnellate di lapilli, ceneri, colate di fango per secoli fino a quando, alla fine del ‘700, sono stati rinvenuti casualmente alcuni ruderi a Civita (Pompei) e a Resina (Ercolano). Tutto questo ha portato Carlo III di Borbone, re delle due Sicilie, ad avviare degli scavi a Ercolano, a partire dal 1738, e, dieci anni più tardi, a Pompei. La fama dei ritrovamenti ha persuaso personaggi del calibro di Goethe a visitare la città e a descriverla nel suo Viaggio in Italia. Tra la fine del ‘700 e gli inizi dell'800 si forma il primo nucleo della raccolta che caratterizzerà il Real Museo Borbonico (futuro (Museo Archeologico Nazionale di Napoli). Nella storia della direzione degli scavi un notevole contributo è stato fornito da Giuseppe Fiorelli, cui va il merito, nel 1863, di essere stato l'inventore del metodo dei calchi in gesso, veramente innovativo se si considera che è stato introdotto nel diciannovesimo secolo: se si faceva colare il gesso liquido nelle cavità formatesi nel banco di cenere vulcanica a causa della decomposizione dei corpi e poi lo si faceva solidificare, si otteneva la forma delle persone, animali, piante, sepolte dall'eruzione (fig.47).

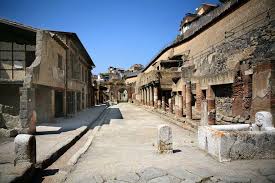

Ed é così che oggi siamo venuti a sapere molte informazioni sul momento della catastrofe. Ma procediamo con ordine. Innanzitutto, diamo un'occhiata alla storia di Ercolano e Pompei. Ercolano (il cui nome latino era Herculaneum), si diceva essere fondata dal mitico eroe greco Eracle al ritorno dalla fatica dei buoi catturati a Gerione. Al tempo dei romani la città era, insieme a Stabia e Oplontis (dove si trovava la mega villa di Poppea) il jet set dell'impero: in questa zona sorgevano ville splendide. Il luogo era prediletto per la salubrità dell'aria (lo dice Strabone) e per il fatto di sorgere in una posizione tale da poter tenere sotto controllo il Golfo. Ercolano in passato era stata occupata dagli Osci, dai Tirreni dalla greca Cuma, dall’etrusca Capua e dai Sanniti. Diventa poi municipium romano in seguito alla conquista di Silla (90- 88 a.C.). La città venuta alla luce con gli scavi si caratterizza per la tipica pianta romana, con strade che si incrociano ad angolo retto (fig.48), per le importanti costruzioni (basiliche, terme ecc.) e per la presenza di domus e ville lussuose, tra cui la Villa dei Pisoni appartenuta a L. Calpurnio Pisone, suocero di Cesare. Essa è soprannominata Villa dei papiri perché vi è stata rinvenuta una ricca biblioteca (fig.49).

Pompei, invece, sorge sul corso del fiume Sarno ed era rinomata come entroterra agricolo. Grazie al suolo di origine vulcanica la terra era molto fertile per cui si producevano olio e vino in grandi quantità. La città diventerà centro di smistamento per il commercio di vari prodotti verso il resto dell'impero. C'è però un particolare evento che contraddistingue la sua storia: durante la guerra sociale Pompei si unirà agli altri popoli italici insorti contro Roma per ottenere il diritto di cittadinanza e di questo Silla ne terrà conto quando piegherà la Campania. Nell'80 a.C. vi insedierà una colonia che si chiamerà Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, dal nome della sua famiglia di appartenenza, i Cornelii, e dalla dea Venere progenitrice della gens Julia, dea della fecondità (tema assai presente nell'iconografia pompeiana). Nel 62 d.C. si abbatte su Pompei un terribile terremoto di cui parlano le fonti letterarie, iconografiche ecc. I muri degli edifici tornati alla luce presentano crepe che si erano create a causa di questa scossa tellurica e che, nel 79 d.C., erano in via di riparazione. L'eruzione devastatrice, infatti, era stata anticipata da una serie di terremoti di cui il più grave è stato proprio quello del 62 d. C. All'interno di diverse domus sono stati rinvenuti calcinacci, tegole, frammenti di intonaco, segno del fatto che si stava cercando di porre rimedio ai danni subiti. Molti pompeiani, al momento dell'eruzione si trovavano in altre residenze fuori città, in attesa che i restauri fossero completati. Altri invece, stufi di sborsare continuamente denaro per effettuare riparazioni, avevano deciso di vendere le loro proprietà, evidentemente a prezzi assai contenuti. Chi accetterà di comprarle ridotte in quelle condizioni? I liberti, ovvero gli schiavi affrancati. Erano i cosiddetti parvenus: grazie alle fortune accumulate con il commercio e con affari poco leciti acquistano queste case in rovina e le modificano facendole diventare residenze lussuose (a volte anche un po’ kitch). Pensate che addirittura a volte ne hanno cambiato la destinazione trasformandole, ad esempio, in fulloniche, ovvero laboratori che lavavano e smacchiavano i vestiti.

Il giorno fatidico

Nel 79 d.C. nel mese di ottobre, e non di agosto come si è creduto fino a non molto tempo fa (vedi paragrafo dedicato), la città viene investita da cenere e lapilli causati dall'eruzione. Come spiega mirabilmente Alberto Angela nel libro I tre giorni di Pompei, ad un certo punto il magma è risalito dal sottosuolo, attraverso il condotto vulcanico, per poi frammentarsi e scagliarsi in aria sotto forma di pomici e ceneri. Si crea quindi una colonna dalla temperatura rovente che inizia ad esplodere e ad espandersi lateralmente (fig.50).

Successivamente precipiteranno le parti più pesanti sotto forma di lapilli che bombarderanno la città e si accumuleranno sui tetti finendo per sfondarli (fig.51).

Già da qualche tempo, prima del giorno fatidico, la catastrofe era stata preannunciata da scosse di terremoto, il ritiro del mare, la moria di pesci e della vegetazione vicino il vulcano. Inoltre, molti volatili erano scappati via. Il materiale, una volta raffreddatosi, ha creato un vero e proprio paesaggio lunare. I pochi superstiti probabilmente sono riusciti a stento ad orientarsi nel tentativo di scappare via dalla minaccia incombente. A Pompei lo spessore delle pomici é arrivato ad essere di circa 6 m. Occorre aggiungere che la cenere aveva anche oscurato la luce del giorno e non si vedeva quasi niente, neanche all'aperto: per muoversi occorreva illuminare la strada con le lucerne. Tutto era stato sepolto: il piano su cui ci si muoveva si trovava allo stesso livello dei tetti delle case. Dopo circa 12 ore l'ira del vulcano sembrava essersi placata, ma non è così: dopo una breve pausa, all'alba del giorno dopo, correnti di ceneri vulcaniche e gas hanno investito nuovamente la città dandole il colpo finale. Ercolano, invece, verrà travolta da colate di fango (20 metri di fanghi vulcanici). Invano gli abitanti cercheranno rifugio dentro i fornici prospicienti il mare in attesa di un aiuto. I loro organi in pochissimi secondi bolliranno dopo essere stati investiti da una temperatura che toccava i 500 ° (elevatissima!!!): i cervelli si sono cotti, dissolti, e i crani fratturati. Nella catastrofe sono morte più di 2000 persone, la metà degli abitanti. A Pompei le persone si sono buttate a terra e i corpi ritrovati mostrano atteggiamenti di difesa: sono stati coperti da ceneri finissime che li hanno asfissiati e poi seppelliti. A Ercolano sono morti tutti sul colpo per le temperature elevatissime; qui la colata di fango seppellirà ogni cosa, impedendo all'aria di penetrare e ai batteri di dissolvere i materiali organici: ecco perché i resti si sono conservati meglio rispetto a quelli rinvenuti a Pompei.

Un testimone d'eccezione

Plinio il vecchio, noto storico romano autore della Naturalis Historia, è stato un testimone d'eccezione dell'evento nefasto. Ammiraglio della flotta romana, parte da Miseno per cercare di aiutare i superstiti ma, a causa delle condizioni del mare scombussolato dai bombardamenti dei lapilli che rendevano impossibile la navigazione, é costretto a desistere. Trova rifugio presso amici a Stabia, ma morirà sulla spiaggia, soffocato dall'aria densa di ceneri. Fino alla fine era prevalsa in lui la curiosità dell'uomo di scienza: mentre era alla guida della flotta cercava di annotare tutto ciò che succedeva. Siamo venuti a sapere della sua morte da suo nipote Plinio Il Giovane che ha raccontato la vicenda nelle lettere indirizzate allo storico romano Tacito. Il ragazzo riuscì a salvarsi in extremis fuggendo da Miseno in compagnia della madre.

Gli abitanti

Dai resti venuti alla luce è emerso che l'età media degli adulti era di 41 anni per gli uomini e di 29 per le donne. Gli uomini erano alti in media 1,60 cm 6 cm e le donne 1,53 cm. I primi pesavano 65 chili e le seconde 49. Erano un popolo all'avanguardia nella medicina: ce lo dimostrano le fratture ben curate agli arti dei corpi rinvenuti. Sappiamo inoltre che il fenomeno delle carie a Pompei era meno diffuso che altrove dal momento che le macine che trituravano il grano erano di pietra lavica e, dunque, lo sminuzzavano più finemente. Il terremoto del 62 d.C. aveva mietuto vittime negli adolescenti tra i 15 e i 19 anni: pochissimi sono quelli rinvenuti negli scavi e viventi, dunque, all'epoca dell'eruzione, avvenuta 16 anni dopo.

La città

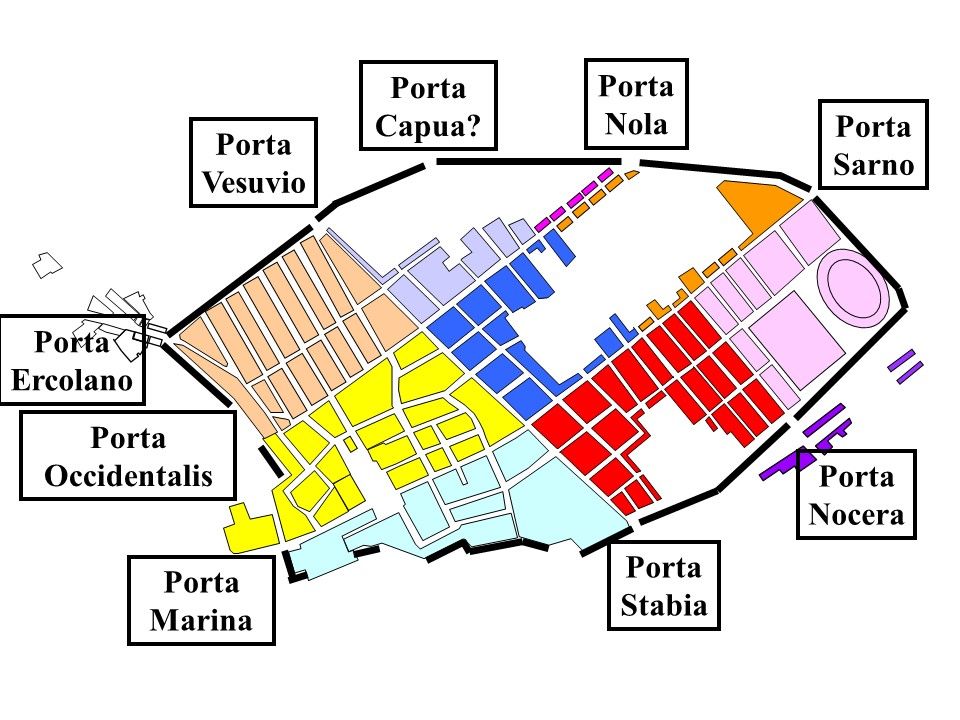

La pianta di Pompei é circondata da una cinta muraria che ha subito numerosi rimaneggiamenti a partire dal VI secolo fino al III secolo a.C. Si contano circa sei porte, oggi indicate col nome delle città verso cui conducevano le strade che partivano proprio da quelle aperture (Porta Ercolano, Porta di Nola, Porta Capua, Porta Vesuvio, eccetera) (fig.52).

Le strade erano costruite dagli edili. Dei marciapiedi si occupava chi vi si affacciava: difatti risultano diversi per colore e materiale (pietra lavica, cocciopesto ecc). La strada più importante è Via dell'Abbondanza su cui si affacciavano tabernae, popinae e botteghe. Le vie erano pavimentate col basalto; erano attraversate da grossi blocchi di pietra che servivano a far passare i pedoni da una parte all'altra, senza sporcarsi col fango e senza bagnarsi nei giorni di pioggia (diversamente, infatti, in questi frangenti, che avvenivano assai spesso, le strade erano impraticabili ). I marciapiedi erano più alti (fig.53).

Ogni edificio a Pompei era contraddistinto da più numeri: uno indica la Regio (quartiere), l'altro l'insula e il terzo il vano d'ingresso. La parte più antica della città ha un andamento irregolare rispetto a quella romana contraddistinta dall'incrocio delle vie ad angolo retto. Tra gli edifici più importanti ricordiamo il tempio di Apollo con iscrizioni etrusche, un orologio solare e ai lati, lungo il portico, una statua di Apollo saettante (fig.54) e una statua di Diana.

Poi c'era il tempio di Venere, patrona della città, e la basilica (fig.55), con all’interno numerosi graffiti (che ci forniscono uno spaccato della vita quotidiana) e i resti di un podio su cui salivano a parlare i magistrati.

C’era ancora il macellum (fig.56), il mercato delle derrate alimentari, ove sono stati rinvenuti lische di pesce e riquadri che rappresentano volatili, urne vinarie e pesci. E poi c'era il tempio dedicato al Genio di Vespasiano.

Sui marciapiedi ci potevano essere dei cippi che servivano ad agevolare la salita a cavallo (dato che all’epoca non c'erano le staffe), collocati vicino le porte della città. Solchi dei carri sulle strade servivano a guidare i mezzi in modo da non urtare i blocchi di pietra messi per far passare i pedoni. Essi, inoltre, aiutavano a prendere bene le curve senza danneggiare le fontane. Sempre prospiciente il forum c’era una mensa ponderaria (fig.57) (il luogo in cui si controllava la regolarità delle misure delle capacità e del volume usate nelle contrattazioni), l’horreum (il magazzino dei cereali) e l'edificio di Eumachia che prende il nome da una ricca sacerdotessa appartenente ad una famiglia che aveva fatto fortuna producendo tegole.

Nel comitium avvenivano le riunioni elettorali. Per quanto riguarda l'edilizia privata ricordiamo la casa del fauno (fig.58) con la battaglia di Isso (vedi lezione dall’età alessandrina all’ellenismo), così chiamata dalla statuetta di un fauno danzante che ne decorava l'atrio.

Nella casa del chirurgo, invece, sono stati ritrovati strumenti chirurgici, tra cui bisturi dalle lame rimovibili, seghe per amputazioni e pastiglie curative. La casa del poeta tragico (da un dipinto che riprende una scena della tragedia Alcesti) è famosa perché sull’ingresso ha un mosaico con tessere bianche e nere che rappresenta un cane da guardia (fig.59).

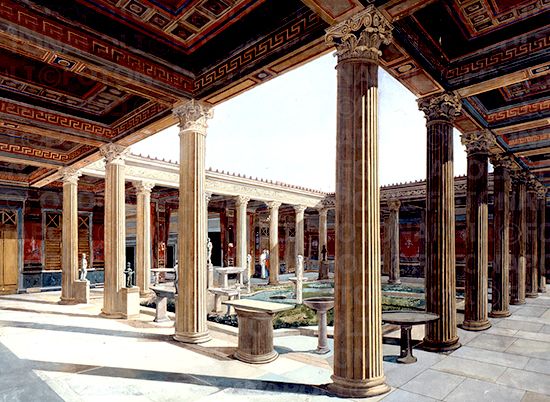

Famosissima è la casa dei Vettii, ristrutturata da due liberti, probabilmente fratelli, che avevano fatto fortuna e che volevano mostrare al mondo intero la loro ascesa sociale grazie alle magnifiche decorazioni e ai lussuosi arredi. Nell'atrio c'era una cassaforte (arca) con un rinforzo di sbarre metalliche e borchie a simboleggiare la loro ricchezza: durante i banchetti era sorvegliata da uno schiavo. Le pareti erano colorate e divise in tre fasce. Il giardino era decorato con fontane protagoniste di giochi d'acqua grazie a condutture di piombo (fig.60).

Sul Larario (edicola dedicata ai Lari (vedi lezione Antica Roma Le origini L’età monarchica L’età repubblicana Storia Religione Cinema e teatro) sono rappresentati due giovani con capelli lunghi che danzano. Essi hanno in mano un corno pieno di vino; in mezzo c'è il genio con il capo coperto (il nome tutelare della famiglia); ai piedi si trova l’Agatodemone cioè un boa che scaccia via il male (simbolo apotropaico) (fig.61). Uno dei due liberti aveva ricoperto un'importante carica politica cui poteva accedere solo chi era in grado di finanziare opere pubbliche.

Sempre per quanto riguarda l'edilizia privata ricordiamo ancora la casa di Venere in conchiglia (dal soggetto di un affresco) (fig.62) e la casa di Paquio Proculo, il cui proprietario era un ricco fornaio, decorata con soggetti nilotici allora di moda. Per la descrizione degli affreschi e la parte storica artistica si rimanda alla successiva lezione Roma imperiale L'arte.

Il tempo libero

Come trascorrevano il tempo libero i pompeiani? Ce lo rivelano l’Odeion, l’Anfiteatro e la palestra per i gladiatori. L'anfiteatro di Pompei (fig.63) appare in un affresco che testimonia la terribile giornata in cui, durante uno spettacolo di gladiatori, erano venuti pesantemente alle mani i tifosi di Pompei contro quelli di Nocera. La comunità fu punita con l'interruzione dei giochi per dieci anni (vedi sopra). L'edificio è privo di sotterranei: non vi avvenivano quindi naomachie (battaglie navali) o spettacoli con fiere. L'anfiteatro era collocato vicino alla porta Nocera affinché le migliaia di persone che vi affluivano non andassero ad intasare la città. Poteva contenere circa 20.000 spettatori.

L’Odeion è un piccolo teatro coperto riservato ad audizioni musicali e alla recitazione di testi. Ricordiamo ancora le terme del Foro, costruite all'epoca di Silla (80 a.C.) e le Terme Stabiane (fig.64) che risalgono al quarto secolo a.C.