Roma imperiale Tra storia e curiosità....

La dinastia giulio-claudia e l'anno dei tre imperatori

Ottaviano Augusto (27 a.C.-14 d.C.) (fig.01)

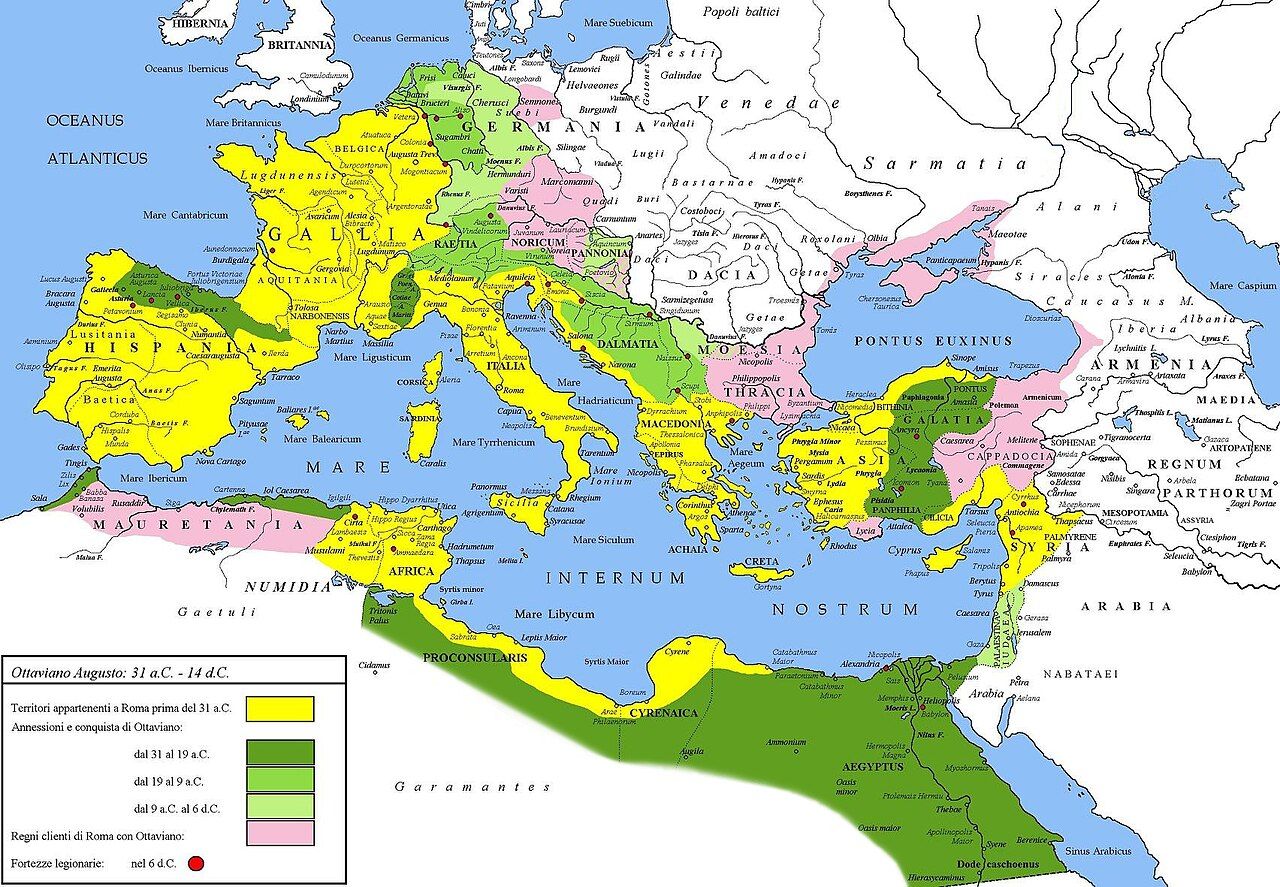

Dopo la vittoria conseguita su Antonio e Cleopatra Ottaviano rimane per qualche tempo in Oriente per poi ritornare a Roma, dove è investito dal Senato di una serie di cariche che di fatto gli riconoscevano un potere assoluto. Nel 31 a. C . ottiene il comando di tutti gli eserciti e, nel 27 a.C., il governo delle province in cui erano stanziati i soldati romani. Nel 23 a.C. assume anche la tribunicia potestas che gli dava il diritto di veto sull'azione di altri magistrati, gli assicurava l'inviolabilità e il potere di convocare il Senato e le assemblee del popolo al pari di un tribuno della plebe. Ottaviano assume anche i poteri censori nel 29 a.C. (sovrintendeva cioé i costumi e la morale pubblica) e la carica di console a vita . Viene proclamato Princeps Senatus (primo del Senato) nel 29- 28 a.C. : ciò significa che era il membro più importante del Senato e che godeva del diritto di poter pronunciarsi per primo sulle proposte di legge cosicché con il suo voto poteva condizionare quello degli altri senatori. Nel 27 a.C. Augusto assumerà l'appellativo di augustus , termine che stava a significare “colui che si è elevato”: si voleva così ribadire la vicinanza di Ottaviano agli dèi, cosa che gli conferisce un potere politico e religioso superiore a qualsiasi altro. Un'altra carica da lui assunta nel 12 a.C. , dopo la morte di Lepido (vedi lezione Antica Roma Le origini-L'età monarchica, l'età repubblicana Storia Religione Cinema e teatro) è quella di pontifex maximus . Inoltre, per porre l'accento sul prestigio delle sue vittorie, assumerà il titolo di imperator caesar augustus . L'appellativo di divi filius, invece, gli riconosce il fatto di essere il figlio adottivo di Cesare, il quale era stato divinizzato dopo la sua morte. Infine, nel 2 a.C. é acclamato pater patriae (padre della patria) cioè colui che, essendo favorito dagli dèi, assicura pace e prosperità al suo popolo. Ormai è evidente la fine dell'età repubblicana: le antiche cariche sono ormai svuotate di ogni potere effettivo; a Roma era praticamente Ottaviano a regnare. Il suo regime verrà chiamato principato (da Princeps, il primo nel tempo o nell'ordine). Sotto il suo regno i consoli rimanevano in carica pochi mesi mentre le assemblee politiche si limitavano a ratificare le decisioni già prese da Ottaviano e dal Senato che gli era succube. I magistrati, a partire dal 5 d.C. , non erano più eletti dai comizi bensì da senatori e cavalieri scelti dal princeps. Per quanto riguarda il Senato, Ottaviano ne riduce il numero dei membri da 900 a 600 ed aumenta la ricchezza minima necessaria per entrare a far parte di questo organo di governo; allo stesso tempo assegna ai singoli membri altre cariche di prestigio e li inserisce nelle classi dirigenti delle province che dipendevano direttamente dall'imperatore. Ai fini dell'equilibrio politico Ottaviano interviene a potenziare anche il potere dei cavalieri, fino ad ora esclusi dalle magistrature, riservando loro ruoli importanti nella burocrazia. Ottaviano, forte della carica di pontefice massimo, ripristina i culti più arcaici, che negli ultimi tempi erano stati trascurati, e mira a fare del tradizionalismo religioso un potente strumento di propaganda. L'Italia viene suddivisa in undici distretti amministrativi, fiscali e giudiziari chiamati regioni (con l'esclusione delle province della Corsica, Sardegna, Sicilia). Essi sono così numerati: I- Lazio e Campania, II Apulia e Calabria, III Lucania e Bruzzio, IV Sannio, V Piceno, VI Umbria, VII Etruria, VIII Emilia, IX Liguria, X Venezia e Istria, XI Transpadana (fig.02).

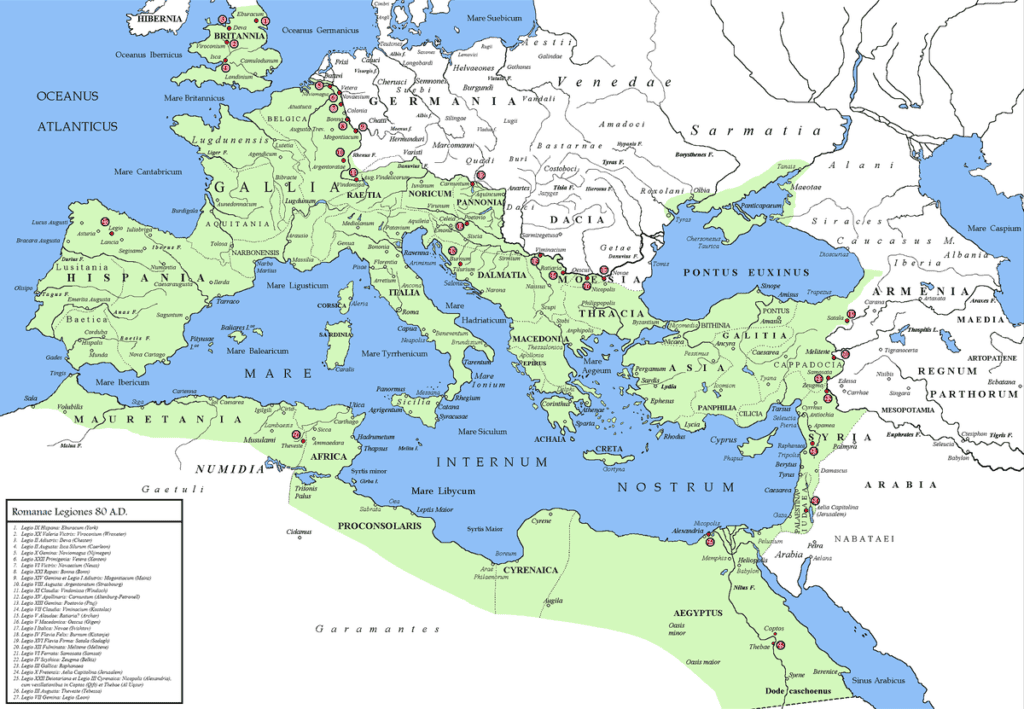

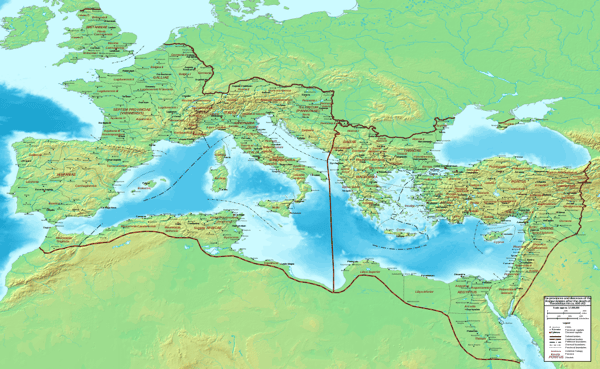

Le regioni erano popolate da coloniae e municipia. Le coloniae erano abitate da cittadini romani che originariamente si erano insediati nei territori conquistati. I municipia erano comunità di alleati o sudditi cui era stata concessa la cittadinanza romana. Le province si distinguevano in senatorie e imperiali (fig.03). Le prime erano quelle più pacifiche (in quanto prive di minacce interne ed esterne), il cui governo poteva essere affidato al Senato. Erano amministrate dai proconsoli scelti tra i senatori. Le province più importanti erano quelle imperiali, sotto cioè il governo diretto dall'imperatore che vi inviava dei legati (senatori) di propria fiducia con compiti militari, insieme a procuratori, scelti tra gli equites, con mansioni amministrative. Province imperiali erano la Spagna, la Gallia e la Siria. Legati e procuratori rispondevano del loro operato solo davanti all'imperatore. L'Egitto era considerato proprietà privata di quest'ultimo essendo egli un successore dei Tolomei. Questa zona dell'impero era governata da un cavaliere col titolo di Praefectus Aegypti.

In generale Ottaviano affida agli equites incarichi di particolare importanza che il principe non riteneva prudente assegnare ai senatori; al tempo stesso essi si legavano sempre più all'imperatore dandogli il pieno sostegno. Tra i ruoli da loro ricoperti ricordiamo quello di amministratore delle proprietà personali del Princeps e della sua cassa privata, il fiscus , distinta da quella pubblica, l'aerarium. Il denaro che entrava nel fiscus serviva a pagare gli stipendi militari e le spese per le opere pubbliche. Per tutelare la difesa dell'imperatore e impedire le rivolte viene istituita la guardia pretoria, a capo della quale é messo il prefetto pretorio , sempre di estrazione equestre. Per quanto riguarda l'esercito Augusto lo trasforma in un corpo professionale; le legioni sono ridotte di numero e, soprattutto, messe di stanza ai confini dell'impero lungo il Danubio, il Reno, la Siria, l'Egitto, la Spagna. I legionari venivano reclutati come volontari e, dopo aver servito lo stato per vent'anni, ottenevano un appezzamento di terra o una somma di denaro al momento del congedo. Arruolarsi nell'esercito era un vantaggio sia per le classi meno abbienti, che in questa maniera avevano un'occupazione stabile, sia per i provinciali che acquisivano la cittadinanza romana. Le terre assegnate erano ubicate nelle colonie in modo da favorire la diffusione dei costumi romani tra le popolazioni sottomesse. C'erano due tipi di imposte: quelle fondiarie (tasse pagate in base alle dimensioni delle proprietà) e le imposte personali fondate sui redditi (pagate solo dai provinciali e non dai cittadini romani). A stabilire l'ammontare delle tasse erano i censimenti che avvenivano in maniera periodica. Augusto fu abile a governare con il consenso delle classi equestri, dei veterani e delle legioni dell'esercito, ma anche della plebe romana, grazie alla distribuzione gratuita del grano, alle elargizioni di denaro e all'organizzazione di spettacoli pubblici per intrattenere il popolo (da qui il famoso detto panem et circenses ). Sotto il suo impero, comunque, la classe senatoria continua ancora a possedere grandi proprietà terriere. Augusto spingeva per il ritorno ad una morale tradizionale e agli antichi valori della Repubblica (obbedienza, austerità, sacrificio), che erano stati abbandonati in seguito all'influenza della cultura ellenica a partire dal secondo secolo a. C. Uno dei suoi provvedimenti più famosi è stato la punizione dell'adulterio facendolo diventare un reato pubblico. La famiglia ridiviene un valore fondativo della società: quando si doveva assegnare un incarico pubblico si dava la precedenza ai patres familias e, in caso di parità,si preferiva privilegiare chi aveva più figli.Alla corte di Augusto dimorò per diversi anni Mecenate (fig.04), suo amico e ex compagno d’armi, il quale diede un notevole impulso alla promozione delle arti (da cui il termine mecenatismo) dando vita ad un vero e proprio circolo culturale che contava membri del calibro di Ovidio, Virgilio, Orazio, eccetera.

Per quanto riguarda la politica estera Augusto non intraprese nuove guerre di espansione e la linea di confine dell'impero viene portata sul Danubio e sul Reno. Nel 20 a.C. venne siglato un trattato di pace con i Parti per ottenere la restituzione delle insegne imperiali sottratte a Crasso nella battaglia di Carre (53 a.C.) (vedi lezione Antica Roma Le origini-L’età monarchica, l’età repubblicana Storia Religione Cinema e teatro). Nel 6 d.C. la Giudea è unita alla Siria ed entra a far parte del dominio di Roma (fig.05).

Curiosità: l’imperatore integerrimo

La giovinezza di Augusto era trascorsa all'insegna della frugalità. Dopo la morte di Cesare egli si trasferisce sul Palatino nella casa dell'avvocato Quinto Ortensio Ortalo (vedi sitografia). Usava molto il greco anche se non lo parlava speditamente e non lo scriveva. Non pronunciava mai un discorso se non lo aveva prima preparato e scritto. Assisteva ai ludi circensi affacciato ai piani superiori delle case di amici o liberti. Andava in villeggiatura presso località di mare campane, le isole e città vicine a Roma come Praeneste. Nel 29 d.C. aveva acquistato l'isola di Capri ove volle rilanciare l'eredità culturale ellenica imponendo la regola di vestirsi alla greca e parlare il greco. Da Capri si trasferì a Neapolis (Napoli) frequentata da molti ricchi romani alla ricerca, in età della vecchiaia, di tranquillità e di riposo. Augusto ebbe tre mogli, tra cui Scribonia da cui divorziò accusandola di essergli stata infedele, ma in realtà era proprio lui che commetteva adulterio perché aveva una relazione con Livia Drusilla (fig.06).

Avevano iniziato a frequentarsi nel 39 a.C. quando lui aveva 23 anni e lei 19. Augusto sposò Lidia quando era già incinta del marito Tiberio Claudio Nerone . Quando partorisce, il bambino verrà affidato alle cure del padre: non si trattava del figlio di Augusto dal momento che quest'ultimo non lo riconobbe mai come suo, bensì come figlio di Tiberio Claudio Nerone. Il principe e Livia non ebbero figli. Augusto non fu un marito modello perché frequentava molte amanti anche se lo faceva soprattutto per questioni politiche: andando a letto con le mogli dei suoi avversari otteneva preziose informazioni sui loro segreti e intenti politici. Non avendo eredi maschi Augusto adotta i suoi nipoti, purtroppo morti prematuramente, così é convinto da Livia Drusilla ad adottare nel 4 d.C. Tiberio , il figlio da lei avuto con Tiberio Claudio Nerone. Si dice che Ottaviano fosse molto morigerato nel bere e nel mangiare. Selezionava attentamente le poche persone da invitare ai banchetti e non ammetteva libertà. Amava allietare i pasti con l'esibizione di giocolieri, buffoni, musici e artisti di strada. Di lui era molto nota la brama di possedere suppellettili preziosi e si vociferava che durante le guerre civili, all'indomani dell'assassinio di Cesare, Ottaviano aveva fatto inserire nelle liste di proscrizione nomi di persone che possedevano vasa corinthia , vasi bronzei che erano stati depredati nel 146 a.C. durante la presa di Corinto, molto ambiti dai ricchi romani, disposti a commettere pazzie pur di possederli perché avevano valore di status symbol. Un altro pettegolezzo riporta che questa sua ingordigia per i beni preziosi derivasse dalle sue origini perché suo padre biologico, come testimoniava l'iscrizione alla base di una sua statua, faceva di professione il cambiavalute (argentarius). Ma queste erano solo dicerie. Probabilmente, invece, era vero il fatto che amava dilettarsi con il gioco dei dadi, a Roma considerato illegale tranne se praticato durante le feste dei Saturnalia (vedi lezione Antica Roma Le origini-L'età monarchica, l'età repubblicana Storia Religione Cinema e teatro) . Ottaviano mandò in esilio la figlia Giulia (avuta da Scribonia) a Pandataria (Ventotene) e, in seguito, a Reggio a causa del comportamento ribelle e impudico. Nel 14 d.C. Augusto comincia a manifestare disturbi intestinali. Sulla via del ritorno dalla Campania verso Roma è costretto a fermarsi a Nola a causa dell'aggravarsi della sua malattia. Durante il suo ultimo giorno di vita chiese di potersi acconciare i capelli ed assumere un aspetto decoroso. Tra le ultime frasi da lui pronunciate è famosa quella in cui si gloria di aver trasformato Roma da città di terra a città di marmo . Chiese, inoltre, agli amici un parere su come avesse recitato la sua parte di mimo sul palcoscenico della vita. Muore il 19 agosto all'età di 76 anni.

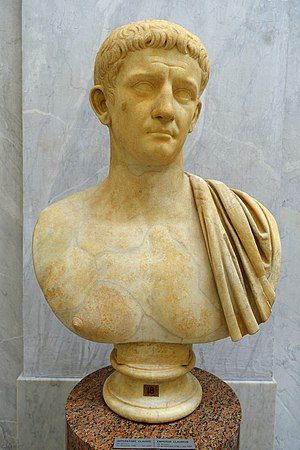

Tiberio (14-37 d.C.) (fig.07)

Come già accennato Augusto, prima di morire, nomina suo successore Tiberio Giulio Cesare Augusto, il figlio di prime nozze di Livia Drusilla da lui adottato. Aveva combattuto in Spagna (25 a.C.), in Armenia (20 a.C.) e nei Balcani verso il 15 a.C. Augusto lo costringe a sposare la figlia Giulia. Gli conferisce il comando proconsolare (controllo dell'esercito) in Armenia e la potestà tribunizia in modo da essere inviolabile di fronte al Senato. Tiberio apparteneva alla gens Iulia perché era stato adottato da Augusto e alla gens claudia per nascita: con lui si inaugura il ramo della gens iulio-claudia. Per quanto riguarda la politica estera sotto il suo regno, grazie all'abilità militare del nipote Germanico, l'impero consolida i suoi confini lungo il Reno. In Oriente rinnova gli accordi con i Parti e istituisce nuove province, tra le quali la Cappadocia (fig.08).

Tiberio seppe essere un buon amministratore molto attento alle spese destinate alle elargizioni di grano e all'organizzazione di giochi. Non ha buoni rapporti con il Senato. In realtà egli non aveva mai coltivato il sogno di diventare imperatore, carica che accettò con molta ritrosia dal momento che aveva un carattere molto introverso. Ad un certo punto preferisce ritirarsi a Capri nel 26 d.C. dopo aver nominato suo sostituto il prefetto del pretorio Elio Seiano. Quest'ultimo, di carattere molto ambizioso, approfitta della situazione per acquisire sempre maggior potere fino a quando si rivelerà essere così pericoloso da indurre Tiberio, insospettito dal suo comportamento, a condannarlo a morte nel 31 d.C. L'accusa è quella di lesa maestà, ovvero la condanna per tradimento dello Stato (o per offese rivolte ai magistrati). Da quel momento Tiberio con questo sistema si sbarazzerà di tutti i suoi nemici. Muore nel 37 d.C.

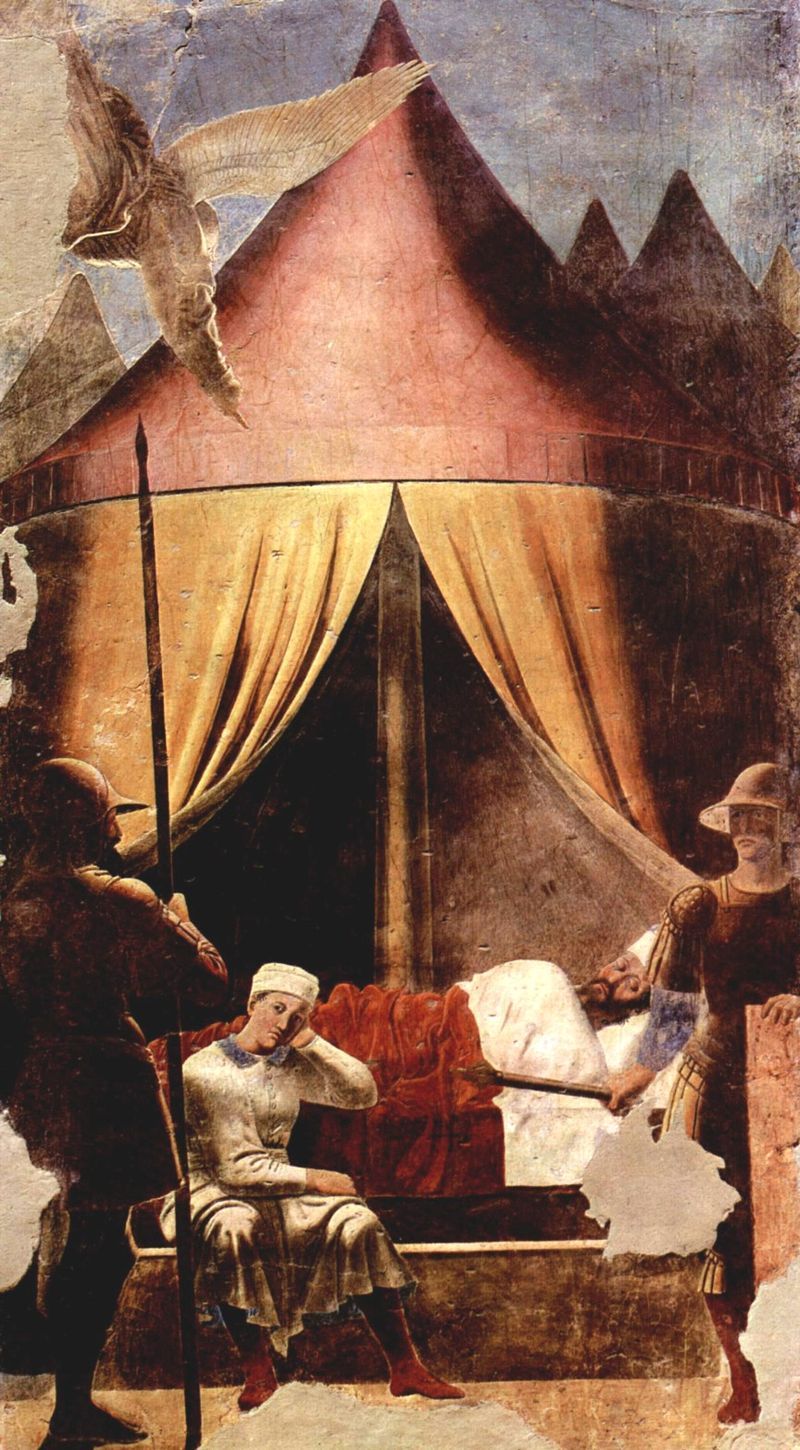

Curiosità: l’imperatore introverso e lussurioso

Tiberio, all'età di 36 anni, all'apice della carriera politica, comunica ad Augusto di voler lasciare l'Urbe per prendersi una pausa. Anzi, addirittura arriva a digiunare per quattro giorni per convincere il padre e la madre Livia a concedergli l'allontanamento. Gli storici stanno ancora dibattendo sui reali motivi di questa scelta: forse era disgustato dal matrimonio impostogli con Giulia, la figlia dissoluta di Augusto, o forse voleva favorire la carriera di Gaio e Lucio Cesare , i figli di Giulia avuti dal precedente marito Agrippa, e per questo aveva scelto di sparire dalla scena per non ostacolarli. Nel 6 a. C. Tiberio si trasferisce a Rodi , un'isola che, insieme alla Grecia, era diventata una tappa fondamentale per i viaggi di formazione compiuti dai rampolli romani. Qui frequenta filosofi, matematici, astrologi. Quando nell'1 a. C. vuole ritornare a Roma, Augusto non glielo permette. Tiberio è allora costretto a rimanere lontano dall'Urbe e sceglie di farlo spogliandosi di tutte le sue cariche e vivendo come un privato cittadino qualunque. Veste alla maniera greca, rifugge dalle compagnie preferendo vivere isolato, tanto da essere soprannominato l'”esule”. Grazie all'intercessione della madre Livia, riesce a ottenere di tornare a Roma, ma con la promessa di non esercitare più alcun potere nell'Urbe. Tuttavia, in seguito alla morte dei nipoti Lucio e Gaio Cesare, Augusto è costretto a nominarlo suo successore. Quando sale al trono fa sembrare l'accettazione finale come qualcosa che gli era stato imposto come se si trattasse di una schiavitù. All'inizio del principato si mostra molto sobrio, partecipa raramente a spettacoli organizzati da altri e lui stesso si rifiuta di offrirli. I rumors raccontano che organizzava la scena in cui faceva servire il cibo preparato il giorno prima e mangiato per metà. Aveva il vizio del bere (da cui il soprannome di Biberius, il “bevitore”). Non contrastò mai l'ostentazione del lusso mostrata dalle classi più ricche (ricordiamo che la costruzione di ville sontuose, il possesso di un enorme numero di schiavi e l'acquisto di opere d'arte pregiate erano diventati dei veri e propri status symbol). Sappiamo però che Tiberio fa, a questo proposito, un passo falso perché ordina il trasporto nel suo palazzo dell'Apoxyomenos, la celebre scultura di Lisippo (vedi lezione Dall'età alessandrina all'ellenismo), ubicata nelle Terme di Campo Marzio per volere di Agrippa (vedi sitografia), e la sostituisce con un'altra statua. Il popolo romano reagisce violentemente a questo gesto perché lo accusa di essersi appropriato di un bene che non era suo personale ma che apparteneva alla comunità; così, alla fine, Tiberio è costretto a rimettere l'opera d'arte al suo posto. Il carattere del Princeps si incupì in seguito alla morte di Germanico, il figlio adottivo,e di Druso minore, il figlio naturale. A quel punto i rapporti col Senato si guastarono cosicché egli decide di ritirarsi in Campania con il pretesto di erigere un tempio a Giove, vicino Capua. Un evento prodigioso contribuì a diffondere la credenza secondo cui il princeps era favorito dagli dèi: nel 26 d.C., mentre stava bacchettando a Terracina all'interno di una grotta nella villa chiamata Spelonca, ci fu una frana che causò la morte di invitati e servi. Tiberio però fu salvato in extremis dall’ equus Seiano, prefetto del pretorio: da qui ha origine l’ascesa di questo oscuro personaggio che arrivò a diventare il sostituto del princeps nel governo di Roma. Il regno di Tiberio è stato costellato anche da eventi nefasti: nel 27 d.C. crolla il teatro ligneo di Fidenae (dove si tenevano spettacoli gladiatori) e un incendio devasta il colle Celio a Roma. Si dice che sia stato Seiano a convincere Tiberio a vivere in modo appartato. C'è però chi sostiene che questa scelta era stata causata dal fatto di voler nascondere in età avanzata, agli occhi della gente, il suo aspetto ormai calvo e le ulcere che gli avevano devastato il viso. Una cosa è certa: a Capri l'imperatore assume comportamenti dissoluti e inizia a trascurare il governo di Roma. Nell’isola campana Tiberio visse in 12 ville (di cui si conosce solo il nome di quella chiamata Jovis (fig.09); grazie agli scambi epistolari continuò, comunque, a mantenere i contatti con Roma.

A Capri Tiberio inizia ad immergersi nelle voluptates, luxus et libidines. Lo storico Svetonio (vedi sitografia) sostiene che il princeps organizzò degli spazi in cui avvenivano accoppiamenti fuori ogni regola: Capri venne denominata “la tana del vecchio caprone”. Si dice che abbia inventato le spintriae (fig.10), tessere per pagare i bordelli: su un lato era scritto il costo della prestazione mentre sull'altro era riprodotta la prestazione richiesta (probabilmente non voleva che nei bordelli circolassero monete con la sua effigie).

Nel momento in cui Tiberio considera Seiano un traditore (31 d.C.) tutte le statue innalzate in suo onore dal Senato, dagli equites, dai cittadini più ricchi e importanti, vennero abbattute. Tra il 33 e il 35 d.C. durante un viaggio fa tappa a Tusculum, in una villa vicino all'odierna Frascati e, mentre stava percorrendo la via Appia, arrivato a 7 miglia da Roma, decide dinon proseguire oltre a causa di un prodigio nefasto: il suo serpente era stato divorato dalle formiche. Nel tragitto, cade malato ma, per non destare sospetti sulla sua salute cagionevole, decide di presenziare lo stesso ai ludi Castrensi e ai banchetti dati in suo onore. Tuttavia, non fa in tempo a rientrare a Capri che muore presso la villa lucullana. Stavolta è Tacito a raccontarci i gossip del momento: ad un certo punto della sua agonia il princeps parve rimettersi in salute e arriva persino a ordinare di portargli da mangiare. Fu allora che il prefetto del pretorio Q. Nevio Cordo Sutorio Macrone, successore di Seiano, favorevole all'ascesa al trono di Caligola, comandò di soffocarlo. Tiberio muore a 78 anni nel 37 d.C. Nelle cronache romane si racconta di prodigi che annunciarono la sua scomparsa, tra cui un terremoto che distrusse il faro di Villa Jovis. Il popolo esultò alla sua morte e volle che il cadavere fosse gettato nel Tevere o arso nell'anfiteatro del municipio di Atella (vicino Potenza). Il suo corpo riuscì ad arrivare a Roma ove fu cremato e onorato con pubbliche esequie.

Caligola (37-41 d.C.) (fig.11)

Figlio di Germanico (nipote di Livia) e di Agrippina Maggiore (nipote di Augusto), Gaio Cesare era soprannominato Caligola da caligae (i calzari in cuoio con tacchetti di ferro indossati dai soldati semplici che portava da bambino). Governa Roma in aperto dissidio con il Senato e sperpera milioni di denari (tesaurizzati con gran fatica dal predecessore Tiberio) in donativi al popolo e ai soldati. Per ovviare a questo dispendio egli cerca di rimpinguare le casse dello stato con l’imposizione di nuove tasse destinate ai ceti più abbienti e a carico delle province; inoltre confisca numerosi beni ai processati per lesa maestà. Si faceva venerare come un monarca ellenistico: è con Caligola che il culto del dio sole inizia ad essere collegato al culto imperiale. In aggiunta a tutto ciò fece divinizzare sua sorella Drusilla: tutti questi atteggiamenti provocarono il risentimento della classe senatoria al punto da ordire una congiura per farlo fuori nel 41 d.C.

Curiosità: l’imperatore incestuoso

Caligola cresce insieme alle sorelle Agrippina minore, Drusilla e Livilla. I quattro furono affidati alla nonna Antonia Minore, la mamma di Germanico. Il futuro imperatore fu da lei sorpreso ad intrattenere rapporti incestuosi con la sorella Drusilla: per questo motivo viene spedito a Capri dallo zio Tiberio. Non sappiamo se fosse vera la voce secondo cui era stato proprio Caligola a causare la morte di quest’ultimo; fatto sta che ne prese il posto. Poco dopo la salita al trono Caligola si ammala e incomincia a comportarsi in modo strano. Riprende la relazione incestuosa con la sorella, ma ha anche altre relazioni extraconiugali. Esiliò Agrippina e Livilla accusandole di cospirazione. Ma è soprattutto dopo la morte di Drusilla, avvenuta nel 38 d.C., che diviene ingestibile.

Claudio (41- 54 d.C.) (fig.12)

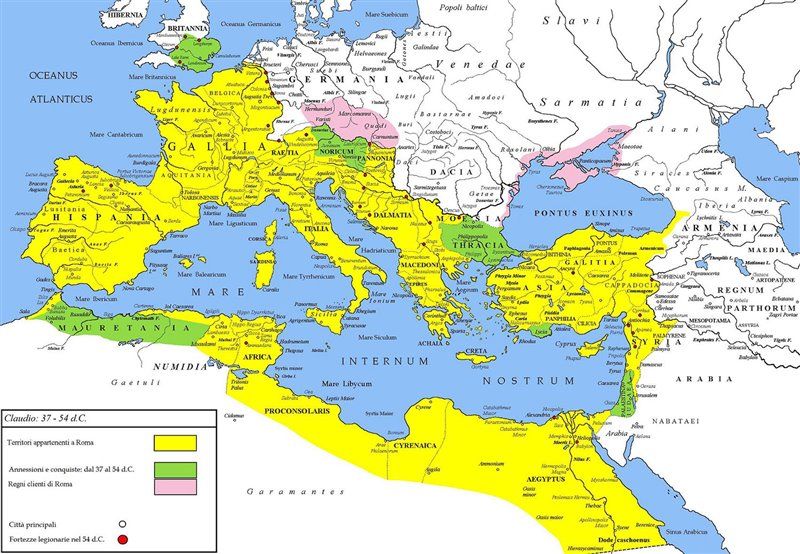

A Caligola successe lo zio Tiberio Claudio Druso, uomo di grande cultura, dal carattere introverso, non amante della vita pubblica e zoppicante. Affida la gestione degli uffici imperiali ai liberti, favorisce l'ingresso al Senato di membri di provenienza iberica e gallica appartenenti alle classi abbienti e fortemente romanizzate. Rinunciò a farsi venerare come un dio. Conquista la Britannia meridionale e rende la Tracia, la Licia e la Mauritania province romane (fig.13).

Tra i suoi provvedimenti ricordiamo: la bonifica di interi territori come il Fucino (Abruzzo), la distribuzione di generi alimentari alle classi meno abbienti, la costruzione di reti stradali e del porto di Ostia. Venne nominato imperatore perché era considerato un inetto sia dai pretoriani sia dai senatori e, dunque, assai facile da manipolare. La storiografia filo- senatoria ce ne ha tramandato un pessimo ritratto perché prese decisioni ostili alla classe governativa come ad esempio l'estensione della cittadinanza. Molto chiacchierate sono le due figure femminili a lui più vicine, tra cui la prima moglie Messalina, condannata a morte per aver cercato di far fuori il marito, e la seconda moglie Agrippina, sua nipote, la quale battagliò per convincerlo a prendere in adozione suo figlio Nerone. Proprio lei avvelenò Claudio nel 54 d.C. per favorire l'ascesa al trono di quest’ultimo.

Curiosità: l’imperatore colto ed inclusivo

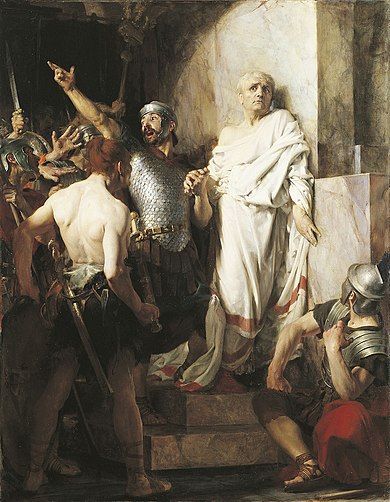

Figlio di Druso maggiore (fratello di Tiberio) e Antonia minore (figlia di Marco Antonio e Ottavia, la sorella di Augusto), Claudio nasce a Lione. Amante della cultura etrusca, non aveva un aspetto prestante, al contrario del fratello Germanico. Sia Augusto che Livia, i suoi nonni, lo consideravano un inetto dal carattere passivo. Quando i pretoriani assassinarono Caligola lo trovarono nascosto dietro ad una tenda (fig.14).

Parlava greco. Nel 15 d.C. sposa una donna di origine etrusche: forse per questo motivo decide di scrivere un'opera in 20 libri, dedicata a questo popolo, dal titolo Tyrrenikà. In un’iscrizione in bronzo ritrovata nel 1528, collocata sul piedistallo di una statua equestre di Claudio, è riportato un discorso pronunciato dall'imperatore nel 48 d.C. e rivolto ai senatori al fine di convincerli a far entrare nella Curia senatoriale i ceti abbienti originari della Gallia. Questa iniziativa non nasceva solo da motivi demagogici, ma anche dalla necessità di trovare nuovi alleati che potevano aiutarlo a mettere sempre più ai margini il Senato. I rumours raccontano che fu la seconda moglie Agrippina a farlo fuori facendogli ingerire funghi avvelenati.

Nerone (54-68 d.C.) (fig.15)

Figlio di Lucio Domizio Enobarbo e Agrippina Minore (fig.16), Lucio Domizio Enobarbo Nerone era il figlio adottivo di Claudio. Nerone significa “forte, valoroso”, ed é un nome di origine sabina. Nel momento in cui viene adottato da Claudio si chiamerà Nerone Claudio Druso Germanico.

All'inizio governa in accordo con il Senato seguendo i consigli del filosofo Seneca , suo tutore scelto dalla madre ma poi, come è successo per Caligola, diventa un vero e proprio despota. Cerca di accattivarsi le simpatie delle classi popolari organizzando spettacoli magnifici. Si impossessa dei beni delle classi possidenti utilizzando le armi del processo e della confisca. Completa i lavori del porto di Ostia iniziati da Claudio. Calmiera il prezzo del grano, quando aumenta troppo, per andare incontro a chi non era cittadino romano e non aveva diritto alla distribuzione gratuita. Apre nuove rotte verso il Mar Nero. Per far fronte alla crisi economica riduce la quantità d'argento in ogni denaro. Nerone vuole farsi venerare alla maniera dei despoti orientali e cerca di introdurre a Roma costumi e usanze greche. Per quanto riguarda la politica espansionistica sotto il suo regno l' Armenia é riconoscita come regno vassallo romano. Nel 53 d.C. Nerone sposa, obbligato dalla madre, Ottavia (figlia di Claudio e Messalina) che in seguito ripudierà, accusandola di sterilità, per sposare Poppea. Nel 55 d.C. uccide il fratellastro Britannico (figlio di Claudio e Messalina) e, dopo tre tentativi, riesce a far fuori la madre Agrippina (59 d.C.) e il suo tutore e consigliere Seneca. La nobilitas tramava per farlo fuori, tanto è vero che gli addossò la colpa di aver appiccato il famoso incendio che distrusse Roma nel 64 d.C. per cui il principe, a sua volta, dichiarò responsabili i cristiani. Nel 65 d.C. il senatore Gaio Calpurnio Pisone ordisce un tentativo di congiura che finisce in un fallimento. Comincia così una vera e propria politica del terrore: Nerone mira ad abbattere il Senato. A Seneca (vedi sitografia) fu imposto il suicidio perché considerato reo di aver complottato con Pisone: prima si taglierà le vene, ma essendo riuscito a sopravvivere, berrà la cicuta. Anche Petronio (vedi sitografia) si taglierà le vene istigato da Nerone, ma avrà la forza di partecipare ad un banchetto prima di esalare l'ultimo respiro. Entrambi i personaggi avevano avuto un peso decisivo sulla sua formazione. L'amore spasmodico che l'imperatore nutriva per la Grecia lo portò a trasferirsi in questa provincia romana dal 66 al 67 d.C. e a concederle l'esenzione fiscale, privilegio detenuto solo dall'Italia e da Roma. Nel 68 d.C. Nerone viene dichiarato nemico dello Stato mentre le truppe e i governatori di varie province ( Britannia, Spagna, Giudea ) si ribellano. L'imperatore tentò inutilmente di fuggire e si diede la morte per mano di un suo schiavo. Con Nerone finisce la dinastia giulio-claudia: era ormai chiaro che il sistema della monarchia per successione dinastica era fallito. Tra i progetti geniali dell'imperatore ricordiamo la costruzione della Fossa Neronis, un canale navigabile che collegava Pozzuoli a Roma, e l'idea del canale di Corinto che sarà completata nel 1893! Una curiosità: Nerone ha inventato un drink analcolico dal nome acqua nivata o decocta neronis (decotto di Nerone): si trattava di una bibita ghiacciata fatta con acqua bollita e poi raffreddata nella neve.

Curiosità: l’imperatore pazzo

Nerone portava un taglio cosiddetto “all’ auriga”, con la frangetta a piccoli ciuffi sulla fronte e capelli lunghi pettinati all'indietro. L’acconciatura è visibile nelle sue rappresentazioni su monete e in quelle scultoree. Aveva gli occhi chiari e soffriva di miopia, tant'è vero che osservava i combattimenti tra gladiatori attraverso uno smeraldo (la pietra cui si attribuivano anche proprietà curative per gli occhi affaticati). Se analizziamo la biografia di Nerone scopriamo che in realtà è stata la madre Agrippina minore, assetata di potere, a voler far diventare il figlio imperatore a tutti costi dal momento che lei, essendo donna, non poteva ambire a governare l'impero. Il giovane, in realtà, voleva dedicarsi allo studio dell'architettura, della cultura greca e della musica. Ad un certo punto della sua vita però il princeps impazzisce. Ancora oggi si dibatte su quale possa essere stata la causa della sua follia: alcuni storici spiegano il fenomeno con l'avvelenamento da piombo che aveva contaminato l'acqua che passava attraverso le tubature della città; il comportamento del sovrano ne denoterebbe tutti i sintomi tipici, tra cui l'alterazione della personalità e la psicosi. Nerone prova per ben due volte a far fuori la madre per svincolarsi dal suo controllo e dalla sua possessività. Le ordina di allontanarsi dal Palatino quando gli arrivano le voci di una congiura a suo danno, da lei ordita. In seguito, cerca di avvelenarla ma la donna, scaltra, avendo previsto tutto, già da tempo aveva preso ad assumere poco alla volta dosi minime di veleno proprio per rendersi immune. Il secondo tentativo avviene mentre Agrippina era in viaggio su una nave dalle parti dei Campi Flegrei: anche in questo caso si salva, grazie al fatto di essere un'abile nuotatrice. Alla fine la donna muore per una pugnalata al ventre infertale da un centurione mentre si trovava nella sua villa a Miseno. Nerone sposa Poppea (fig.17) dopo averne allontanato il marito Otone (futuro imperatore) affidandogli l’incarico di governatore in Lusitania. Il matrimonio avvenne dopo il ripudio di Ottavia, da lui mai amata.

Contro di lei tramava Poppea, la quale corrompe un servo per dimostrare che la donna aveva una relazione con uno schiavo (cosa veramente deplorevole per un’imperatrice). Ottavia, inoltre, é accusata di aver partecipato ad una congiura, motivo per cui alla fine viene mandata in esilio a Ventotene, ove é eliminata da sicari nel 63 d.C. Da Poppea Nerone ha la piccola Claudia che muore dopo soli quattro mesi di vita. Anche la seconda moglie fa una brutta fine: muore a causa di un calcio sul ventre sferratole dall’imperatore in un impeto d’ira. Le cronache dell'epoca ci raccontano di un Nerone che nel 63 d.C., mentre era in atto un terremoto a Napoli, si stava esibendo davanti alla plebe e che impedisce alla folla di scappare via affermando che non si trattava di scosse di terremoto, bensì dell'applauso che gli stavano riservando gli dèi. Dopo l’incendio del 64 d.C. fa erigere, sui terreni devastati, la sua splendida dimora dal nome di Domus Aurea (vedi lezione Roma imperiale L'arte). Anche l’altra sua residenza, la Domus transitoria, era un'enorme villa, così grande che nell’attraversarla si transitava, per l'appunto, dal colle Palatino all’Esquilino (fig.18). Questo concetto di abitazione magnifica discende dal modello delle regge ellenistiche dei Tolomei presenti ad Alessandria d'Egitto.

Secondo i detrattori di Nerone la Domus aurea (fig.19) stava invadendo Roma al punto tale che alcuni versi diffusi in città invitavano ironicamente gli abitanti a trasferirsi a Veio per trovare una nuova dimora (Veio era la città etrusca dove si erano rifugiati i romani in seguito alla distruzione di Roma causata dall'incendio appiccato dai Galli senoni nel 386 a.C.: risulta inquietante la coincidenza perché entrambi gli incendi sono avvenuti lo stesso giorno, il 18 luglio!).

Nerone era molto appassionato di cavalli e dei giochi circensi, tanto è vero che possedeva quadrighe d’avorio che si muovevano su un tavolo da gioco. Lui stesso volle imparare a correre sulle quadrighe per partecipare alle gare alla maniera dei re e dei condottieri. Amava paragonarsi alle divinità: secondo la tradizione fece erigere un’enorme statua con le sue sembianze e gli attributi del dio Sole. La cithara (fig.20) era la sua passione: si esercitava in privato con la supervisione del citaredo più famoso a quel tempo e fa il suo debutto a Neapolis.

Crea una claque formata da giovani, gli augustiani , provenienti da famiglie benestanti di Roma di estrazione equestre e senatoriale, i quali avevano il compito di esaltare con applausi ed epiteti divini la voce del sovrano e la sua divina bellezza. Essi seguivano incondizionatamente l'imperatore e avevano un'organizzazione di stampo militare: molti studiosi vi hanno visto il modello a cui si ispirerà la gioventù hitleriana. Il principe si sentiva versato anche nell'arte poetica: dopo aver banchettato amava circondarsi di poeti non ancora famosi che lo aiutavano a migliorare i versi da lui composti o improvvisati. Quando progettò di scrivere un poema epico sulla storia di Roma e il commentatore Lucio Anneo Cornuto gli disse che si trattava di un'impresa inutile perché nessuno lo avrebbe letto, il malcapitato fu condannato all'esilio. L'imperatore amava molto soggiornare a Baiae : arrivò ad assassinare la zia Domizia per prendere possesso delle ricchezze da lei possedute in quella località! Per farla fuori usò il veleno e arrivò a farle crollare addosso un soffitto! Nerone amava tenere conviti per tutta la città di Roma perché la considerava di sua proprietà. Molte opere che decoravano erano la Domus aurea frutto di razzie fatte in Asia e in Grecia come, ad esempio, una statua di Alessandro giovinetto che fece dorare. Altri oggetti provenivano da Delfi, Olimpia, dall'acropoli di Atene e da Pergamo. Nel settembre del 66 d. C . Nerone decise di partire per la Grecia: lì avrebbe trovato un pubblico degno di apprezzare il suo talento artistico (ormai il Circo Massimo e il teatro di Pompeo gli stavano stretti). Ciò che lo convinse fu l'invio di corone citarediche da parte delle città dell'Acaja e il fatto che alcuni delegati greci, durante un banchetto, lo pregarono di esibirsi. In Grecia gareggia nelle vesti di auriga, citaredo, scrittore di tragedie. Tra i suoi amanti ricordiamo Pitagora (il coppiere) e l'eunuco Sporo (dalle fattezze simili a Poppea). Si racconta che per migliorare la voce si sdraiava supino con una lastra di piombo sul petto e si purgava con clisteri ed emetici, mangiava porri sott'olio ed evitava cibi nocivi (soprattutto i giorni precedenti alle sue esibizioni). Amava molto l'igiene, frequentava assiduamente le terme. I giudici gli attribuivano spesso nelle gare la palma della vittoria per tenerlo contento e per paura di perdere la vita. Secondo Svetonio Nerone, quando cantava le tragedie, indossava maschere simili al suo volto quando recitava parti maschili e maschere che riproducevano le fattezze delle donne da lui amate per le parti femminili, soprattutto quelle di Poppea. Quando tornò a Roma dal suo viaggio in Grecia il Senato organizzò in suo onore una processione trionfale in cui sfilarono iscrizioni riportanti le sue vittorie nel canto e nelle rappresentazioni teatrali come se si fosse trattato di un trionfo militare. Lui stesso, per l'occasione, indossò una veste di porpora e una clamide trapunta di stelle,la testa era cinta da una corona olimpica e in mano reggeva una corona pitica (simbolo di gloria poetica). La parata arrivò fino al tempio di Apollo sul Palatino dopo aver attraversato il foro romano e il Circo Massimo. Quando Nerone venne a sapere delle rivolte legionarie vagliò varie ipotesi per uscire di scena, tra cui la fuga ad Alessandria e qui vivere professando il mestiere di citaredo come un qualsiasi cittadino. Si fa arrivare un vasetto di veleno ma, durante la notte, quando si accorge di essere stato abbandonato da tutti, fugge via scalzo, con indosso una semplice tunica e un mantello di lana, col capo coperto e un fazzoletto sul viso per celare la sua identità. Alla fine, si fa uccidere dal suo liberto Epafrodito per non cadere vivo nelle mani dei cavalieri incaricati di acciuffarlo. Il suo corpo venne deposto in un sarcofago di porfido e la sua immagine fu condannata alla damnatio memoriae.

Processo a Nerone: colpevole o innocente? (fig.21)

Quando nel luglio del 64 d.C. scoppia l'incendio che distrugge gran parte di Roma, Nerone mette a disposizione i suoi orti e i giardini a Campo Marzio per ospitare gli sfollati. Da Ostia e le città limitrofe fa arrivare i beni di prima necessità, riduce il prezzo del grano, promette indennizzi ai proprietari che avevano perso le proprie case e ordina di rafforzare i controlli contro gli atti di sciacallaggio. Tutto questo ci fa capire che ciò che ci hanno tramandato alcune fonti storiche su Nerone è una fake news: non è stato lui ad appiccare l'incendio, ma è scoppiato accidentalmente nella zona del Circo Massimo. Nerone in quel momento si trovava ad Anzio in uno dei suoi possedimenti (ove si era recato per sfuggire alla terribile calura estiva) quando è stato avvertito della sciagura e si è subito precipitato a Roma per coordinare i soccorsi: si dice che avesse assunto addirittura il controllo delle operazioni. Arriva anche ad assoldare civili per aiutare a spegnere le fiamme così come aveva fatto Claudio nelle stesse circostanze avvenute tra il 47 e il 52 d.C. Nerone non aveva nessun interesse ad appiccare un incendio perché, così facendo, si sarebbe inimicato il popolo che lo adorava e lo sosteneva dal momento che il princeps aveva intrapreso iniziative legislative ad esso favorevoli contro lo strapotere del Senato (il quale, proprio per questo motivo voleva farlo fuori a tutti i costi). In questo incendio, inoltre, molte delle proprietà di Nerone sono andate distrutte insieme alle sue collezioni d'arte e al suo amato Circo Massimo. Dunque, lui è stato uno di quelli che ha subito i danni maggiori causati dalla catastrofe. Per fortuna né il foro di Augusto, né quello di Cesare, né le basiliche Julia ed Emilia furono danneggiati. Nerone aveva il terrore, tra l’altro, che il suo nome potesse essere ricordato per sempre per questo evento nefasto.

Galba- Otone- Vitellio (69 d.C.)

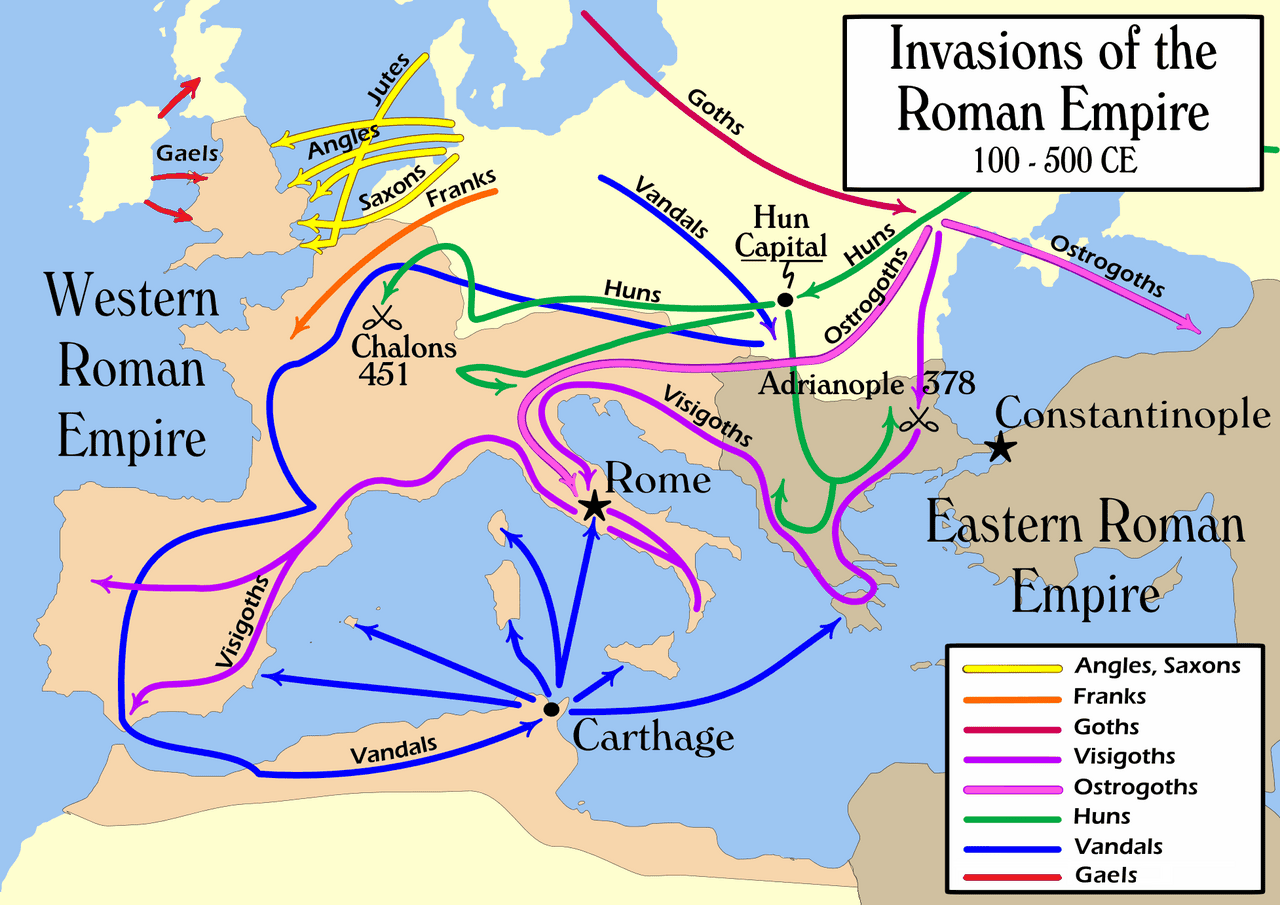

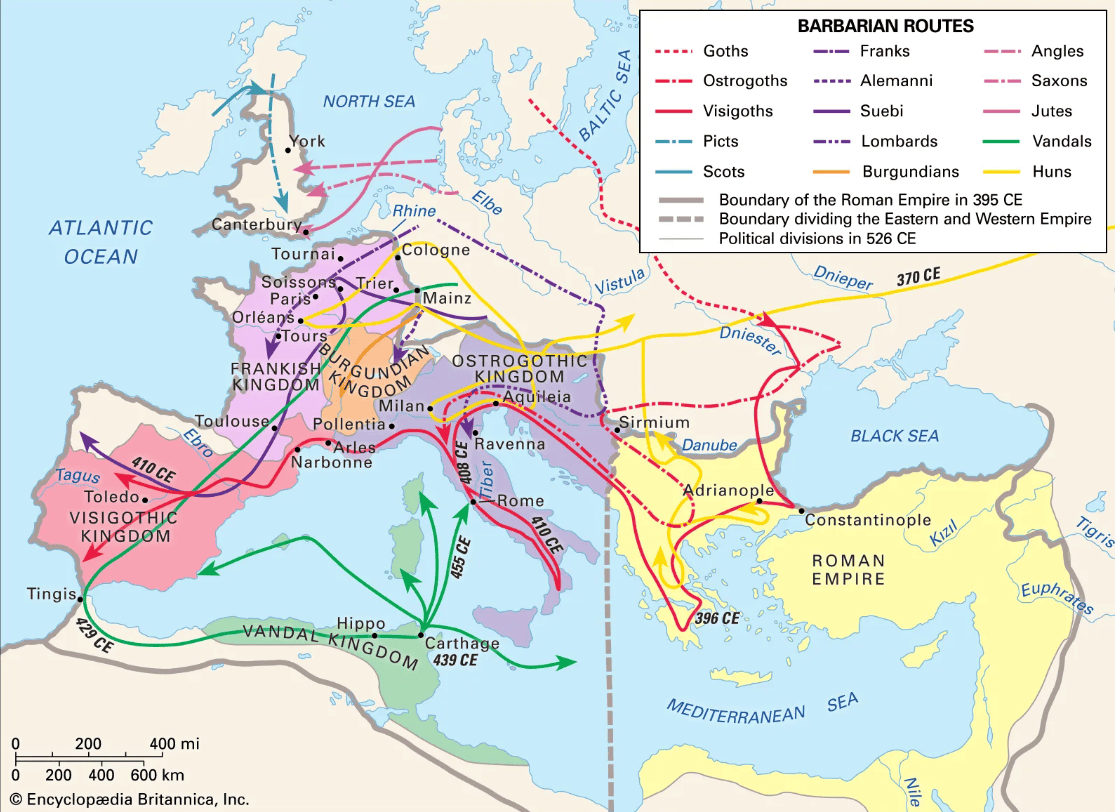

Dopo la morte di Nerone si sono succeduti, nell'arco di un solo anno, il 69 d. C. , ben quattro imperatori. In un primo momento il Senato sceglie per il trono l'aristocratico Galba . Svetonio ci racconta un curioso aneddoto: l'imperatore aveva nel suo palazzo un particolare albero genealogico a testimonianza che la sua famiglia, da parte di padre, discendeva da Zeus e da parte di madre da Pasifae, la moglie di Minosse (vedi lezione civiltà minoica) . Galba si rifiutò di assegnare ai pretoriani un donativo cosicché, dopo pochi mesi, viene assassinato e al suo posto fu innalzato al trono Otone, sostenuto dagli eserciti delle province orientali. Ma le legioni stanziate in Germania gli oppongono il comandante Vitellio , appoggiato dai ricchi ambienti romanizzati della Gallia. L'esercito di tutto l'impero si divide allora in due fazioni: ognuna parteggiava per l'uno o per l'altro candidato. Vitellio riuscì a battere gli avversari, ma il suo trionfo fu di breve durata perché pochi mesi dopo le legioni sul Danubio e quelle siriache acclamarono imperatore il generale Tito Flavio Vespasiano . Vitellio fu ucciso mentre Otone si suicidò.

La dinastia flavia

Vespasiano (69- 79 d.C.) (fig.22)

Cesare Vespasiano Augusto viene eletto dalle legioni di stanza nella regione giudaica (dove stava combattendo) e sul Danubio. Era di famiglia modesta appartenente al ceto equestre italico. Per prima cosa vuole ridare prestigio alla figura dell'imperatore: emanò così una legge che ne elencava tutti i poteri e funzioni in modo da inserirne il ruolo nel quadro delle magistrature tradizionali e attribuirgli una veste giuridica. Vespasiano ridava così al princeps quell’ auctoritas andata perduta dopo Ottaviano mostrando al contempo un apparente rispetto per la classe senatoria. Vespasiano sale al trono in un momento in cui le casse dello Stato risentivano delle conseguenze degli sperperi di Tiberio, Caligola e Nerone e dei disastri della guerra civile. Egli divide il fisco imperiale dal patrimonio dell'imperatore (erario). Per contenere i costi le elargizioni del principe diminuirono sempre di più. Fa in modo di aprire il Senato ai ceti medi italici e a quelli che provenivano dalle province fortemente romanizzate. Per formare le nuove classi dirigenti crea scuole superiori in cui i docenti erano stipendiati dallo stato. Per quanto riguarda la politica estera estende l'occupazione della Britannia. A partire da Vespasiano, per arrivare ad occupare ruoli di prestigio, non occorrerà più essere di famiglia aristocratica, ma sarà importante avere l'appoggio dei legionari e dei pretoriani. Vespasiano rinunciò a organizzare feste sontuose a corte e, per far quadrare il bilancio dello Stato, impose nuove tasse, tra cui il pagamento per usufruire delle latrine e per utilizzare l’urina. A lui si deve la costruzione dell'anfiteatro Flavio (conosciuto come Colosseo) (vedi lezione Roma Imperiale Vita quotidiana Il Colosseo e i gladiatori Il caso Pompei). Sotto Vespasiano viene stroncata la rivolta in Giudea, divenuta provincia romana sotto Augusto. In questo territorio gli ebrei avevano da sempre mal tollerato il giogo romano cosicché organizzano una ribellione fronteggiata in un primo tempo da Vespasiano e in seguito da suo figlio Tito. Quest'ultimo nel 70 d.C. la represse brutalmente arrivando addirittura ad ordinare la distruzione del tempio di Gerusalemme.

Curiosità: l’imperatore parsimonioso

Vespasiano nasce a Falacrinae, un villaggio vicino all'odierna Rieti. Fino alla nascita del figlio Tito dimora a Roma in un'abitazione poverissima, poi si trasferisce sul Quirinale e infine negli Orti Sallustiani ove riceveva tutti senza la protezione delle guardie del corpo. Vespasiano intrattiene una relazione con Antonia Cenide, una liberta che aveva servito per anni come schiava Antonia Minore (figlia di Marco Antonio e Ottavia Minore) ed era stata poi affrancata dalla padrona verso il 37 d.C. Sposa però Flavia Domitilla, figlia di uno scriba che gli dà tre figli, di cui due diverranno imperatori. Una volta morta Domitilla Vespasiano, diventato nel frattempo imperatore, si lega a Cenide con l'istituzione del contubernio (non si trattava cioè di matrimonio, bensì di una coabitazione, date le differenti posizioni sociali) (vedi lezione Antica Roma Le origini L’ età monarchica L’età repubblicana L’arte La condizione femminili Il teatro). La donna non fu mai politicamente celebrata anche se era diventata una concubina reale. La tassa sull'urina da lui introdotta è nota come vectigal urinae ed era un'imposta indiretta. L’urina a quel tempo, infatti, era utilizzata in vari modi: ad esempio per scopi medici, come fertilizzante o, nelle fullonicae, serviva a purificare le pezze di lana e a sbiancare le stoffe. Dai ritratti che ci sono giunti, al contrario dei suoi predecessori, Vespasiano ci tiene più ad essere attento alle sorti dell'impero che non a mostrarsi elegante e pettinato all'ultima moda (non aveva remore a mettere in mostra la sua calvizie). Tra i suoi provvedimenti ricordiamo la ricostruzione del tempio di Giove Capitolino andato distrutto durante le guerre civili (si dice che lui stesso abbia contribuito di persona a caricarsi i ruderi sulla spalla dopo averne ordinato lo sgombero). Fa costruire il Tempio della Pace in seguito alla conquista di Gerusalemme: all'interno erano esibiti importanti trofei di guerra come il candelabro a sette bracci sottratto al tempio. Nel giugno del 79 d.C. Vespasiano viene assalito da febbri mentre soggiorna in Campania. Cerca di curarsi in Sabina a Cutiliae, dove c'erano acque fredde terapeutiche. Anche se la malattia non accenna a migliorare l’imperatore continua a dare udienza. Muore sforzandosi di stare in piedi il 23 giugno a 68 anni. Qualcuno vocifera che la causa della sua morte è stata un avvelenamento ordito dal figlio Tito.

Tito (79-81 d.C.) (fig.23) e (24)

Figlio di Vespasiano e Flavia Domitilla Maggiore, Tito Flavio Vespasiano aveva prestato servizio militare tra la Bretagna e la Germania. Nel 67 d.C. è con Vespasiano in Giudea e qui rimane quando il padre, nominato imperatore, ha dovuto far ritorno a Roma. In quegli anni ha una relazione con Berenice, la figlia di Erode Agrippa il Grande, donna dai liberi costumi molto discussa perché era rimasta vedova più volte e per il fatto che era l'amante del fratello Erode Agrippa II. Tito non era un bravo stratega: commette parecchi errori nella guerra contro Gerusalemme. Raggiunge il padre a Roma e lo affianca per dieci anni nel governo dell'impero. Al pari di Nerone, Tito mostra una grande predisposizione per il canto e la danza. Cresce a corte assieme a Britannico (il figlio di Claudio e Messalina, nonché fratellastro di Nerone), di cui fu grande amico. Quando il giovane viene avvelenato, Tito rimane infermo per qualche tempo: qualcuno ne ha dedotto che forse anche lui era stato un bersaglio del complotto. Prima di divenire imperatore aveva mostrato un carattere simile a quello di Nerone nell'amore per coltivare i vizi, ma una volta asceso al trono ha mitigato queste inclinazioni: prende ad organizzare banchetti meno sontuosi e rinuncia ad assistere alle pubbliche esibizioni di danzatori da lui ben conosciuti.

Curiosità: l’imperatore “portasfiga”

Purtroppo, sotto il regno di Tito si sono succedute catastrofi devastanti quali l'eruzione del Vesuvio che seppellisce le città di Ercolano e Pompei (vedi lezione Roma imperiale Vita quotidiana Il Colosseo e i gladiatori Il caso Pompei), una terribile pestilenza e un incendio che devastò il Campo Marzio e il Campidoglio. Muore solo dopo due anni di governo dopo aver portato avanti una politica di conciliazione con il Senato ed aver represso brutalmente le rivolte scoppiate in Giudea. Alla sua morte viene divinizzato con una cerimonia chiamata apoteosi (così come era avvenuto in precedenza per Cesare e Augusto).

Domiziano (81- 96 d.C.) (fig.25)

Mentre in un primo tempo l'imperatore Cesare Domiziano Augusto Germanico, (fratello di Tito), porta avanti una politica filo- senatoria, successivamente intraprende la strada di Caligola e Nerone perché fa ridiventare Roma una monarchia ellenistica: vuole infatti essere riconosciuto come dominus (signore) e deus (dio). Per quanto riguarda la politica di espansione Domiziano prosegue la guerra in Britannia, in Germania e contro i Daci. Inoltre, favorisce l’ingresso nel Senato di molti provinciali e promuove una serie di provvedimenti economici a favore dei ceti popolari ed italici attirandosi il risentimento delle classi aristocratiche: per questo motivo sarà fatto fuori da una congiura. Suddivide le terre sul confine del Reno e del Danubio in agri decumates, appezzamenti affidati ai soldati in cambio del pagamento di una decima (una parte del raccolto). Domiziano reprime duramente la diffusione dell'ebraismo e del cristianesimo. Alla sua morte la sua immagine fu colpita dalla damnatio memoriae. Con lui ebbe fine la dinastia dei flavi.

Curiosità: l’imperatore amante del macabro

Al ritorno dalla campagna contro i Daci il Senato, per onorarlo, gli dedica una statua equestre gigantesca in cui il cavallo era rappresentato nell'atto di calpestare la personificazione del Reno. Finanzia la ricostruzione di tutte le biblioteche che erano state distrutte da incendi e fa ricercare per tutto l'impero copie di testi perduti (pensate che invia ad Alessandria d'Egitto una spedizione di studiosi con l'incarico di copia e correggere libri!). Domiziano organizza combattimenti nel Circo Massimo e battaglie navali con vere flotte su un lacus costruito artificialmente. Da una poesia encomiastica, le Silvae di Stazio (vedi sitografia) , apprendiamo che in occasione delle calende di dicembre, Domiziano ha regalato al popolo noci del Ponto, datteri della Palestina, prugne di Damasco, biscotti, a sottolineare la prosperità di Roma sotto il suo regno. Tra gli spettacoli offerti per l'occasione figuravano lotte tra gladiatrici vestite da amazzoni e nani in una evidente parodia delle battaglie. Domiziano dedicherà a Minerva un foro inaugurato successivamente da Nerva. Mangiava molto a pranzo e quasi per nulla a cena. I suoi banchetti non andavano mai oltre il tramonto. Cassio Dione ce ne ricorda uno, da lui organizzato, degno di Halloween: gli invitati, senatori e cavalieri, sono stati introdotti in un ambiente tinto di nero dal pavimento al soffitto. Gli ospiti dovevano essere anch'essi vestiti di nero. Accanto al loro posto hanno trovato una stele funeraria con il loro nome rischiarata da un piccolo lume, in modo da creare un ambiente cimiteriale. Ognuno degli invitati aveva inoltre ai suoi piedi un giovane fanciullo rannicchiato, nudo e tinto di nero. Ad un certo punto della “festa” è apparso Domiziano, il quale ha iniziato a raccontare storie di morti e uccisioni. Gli ospiti tornarono a casa attoniti, ma sulla strada sono stati raggiunti da emissari del principe che hanno offerto loro vari doni, tra i quali le steli funerarie d'argento ei fanciulli che, nella messinscena, avevano giocato il ruolo di geni familiari. Si dice che Domiziano avesse il vizio di acchiappare mosche per infilzarle con uno stilo: da questa abitudine sarebbe nata la famosa battuta pronunciata da Q. Vibio Crispo: “Quando l'imperatore é solo nelle sue stanze con lui non c'é nemmeno una mosca”. Il principe amava passeggiare da solo, possedeva proprietà sul lago di Bracciano e Castel Gandolfo. Gli ultimi anni del suo regno, timoroso di fare la stessa fine di alcuni suoi predecessori, fece rivestire le pareti dei portici presso cui passeggiava da fengite, una pietra dalla superficie lucente, in modo da poter avere sempre sotto controllo ciò che succedeva alle sue spalle. Ma a nulla gli valse tutto ciò: mentre era dedito al riposo pomeridiano fu ucciso dall'amministratore dei beni della nipote Domitilla con la complicità di un liberto. Morì a 45 anni. Tra le sue immagini colpite dalla Damnatio memoriae c'é stata la statua equestre eretta in suo onore.

Il principato adottivo

Nerva (96-98 d.C.)

Marco Cocceio Nerva é nato a Narni. Il suo é un principato di transizione in cui il Senato cerca di riconquistare il prestigio perso. Nerva designa come suo successore Traiano, un generale spagnolo figlio di un militare e, quando muore, viene divinizzato. Con lui inizia il principato adottivo: l'imperatore adottava il suo successore che doveva mostrare di essere giusto ed equilibrato, promotore della concordia e della pace all'interno di Roma, un padre amorevole verso il suo popolo e devoto agli dèi.

Traiano (98- 117 d.C.) (fig.26)

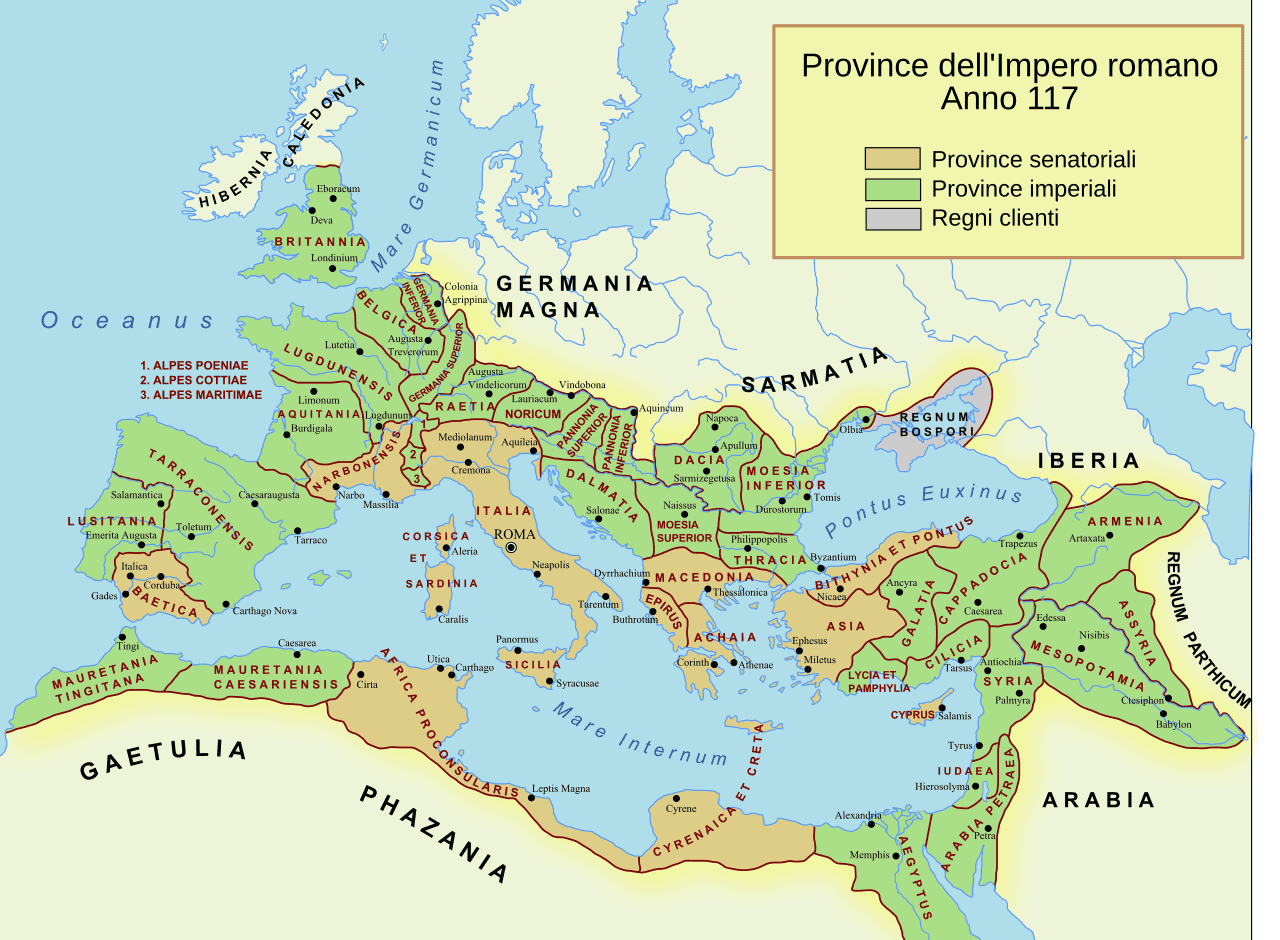

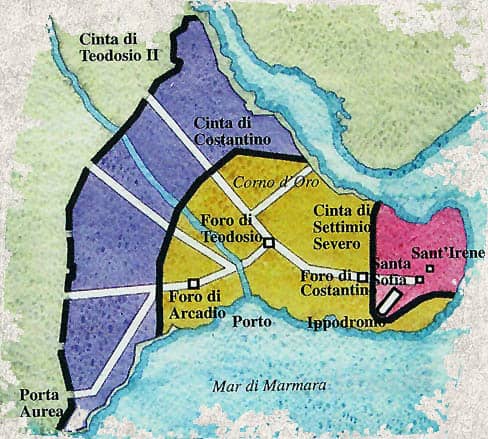

Marco Ulpio Traiano era originario della Spagna, provincia romana: oramai per diventare imperatore non bisognava più essere romano o italico. Avvia una politica di concordia con il Senato e lotta (come ha fatto Claudio) per introdurvi elementi provinciali. In un momento di grave crisi economica Traiano si occupa di istruire le nuove leve, a spese dello Stato, che avrebbero dovuto, in futuro, assumere incarichi militari o burocratici. Favorisce le classi popolari e il ceto medio. Conquista la Dacia, ricca di salgemma e oro. Il bottino di guerra permise larghe donazioni al popolo, l’organizzazione di feste e la costruzione delle opere pubbliche. Traiano organizza un’importante spedizione contro i Parti. Conquista l'Armenia, la Mesopotamia l’Arabia Petrea, la penisola del Sinai (crocevia di traffici con l'Oriente) (fig.27).

Ormai centro e periferia si stavano integrando: i provinciali giungevano nella capitale per partecipare alle attività economiche ma anche molti romani preferivano trasferirsi nelle province. Tra le opere pubbliche da lui curate ricordiamo: la bonifica delle paludi pontine, la costruzione del foro a lui dedicato (fig.28), un importante acquedotto, il potenziamento di alcune strade e l'apertura della via traiana tra Brindisi e Benevento (fig.29).

Nel 117 d.C. Traiano muore, in Cilicia, senza figli. Prima della sua dipartita nomina come suo successore Adriano, di cui era tutore. Le sue ceneri furono raccolte in un'urna d'oro e custodite in una camera collocata nel piedistallo della Colonna traiana.

Curiosità: l’optimus princeps

Optimus princeps: così viene tratteggiato Traiano dalle fonti storiche (in realtà anche Dante ce ne dà un ritratto simile nel canto X del Purgatorio). Cassio Dione lo descrive come un buon amministratore dai sobri costumi e con un corpo vigoroso. Amava bere smodatamente e pare avesse una predilezione per gli schiavi in tenera età. Al rientro dalla Dacia organizza 123 giorni di spettacoli in cui furono uccise ben 11.000 fiere e parteciparono 10.000 gladiatori. Nel foro traianeo erano esposti trofei, statue di prigionieri ed iscrizioni con i nomi delle legioni che avevano combattuto in Dacia. La colonna centrale riporta scene di battaglie combattute in questa terra: in uno dei rilievi l'imperatore è rappresentato nell'atto di guidare il timone di una nave ammiraglia, metafora del buon governo. La colonna era fiancheggiata da due biblioteche di cui una custodiva testi greci e l’altra quelli latini. La residenza di Traiano sul Palatino era aperta a tutti. Quando assisteva ai giochi del Circo Massimo lo faceva dal pulvinar, la tribuna sopraelevata, in modo da essere visibile agli spettatori. Ad Antiochia, nel 115 d.C., a causa di un terremoto devastante, si beccò una terribile infreddatura perché fu costretto a restare per diversi giorni all'aria aperta nell'ippodromo dove si erano rifugiati altri superstiti. Durante le sue spedizioni fu molto tentato di andare al di là del Golfo Persico e raggiungere l'India seguendo le orme di Alessandro Magno, ma l'età avanzata non glielo permise. Fronteggiò le ribellioni scoppiate nelle province appena conquistate e, quando fu in procinto di organizzare una guerra per rioccupare la Mesopotamia, cadde malato. Morì in Cilicia il 7 o 8 agosto 117 d.C. Il suo corpo fu cremato e le ceneri deposte nella colonna eretta in suo nome, anche se non furono omaggiate da cerimonie pubbliche.

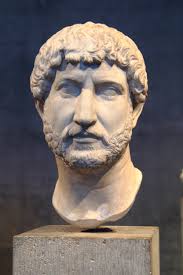

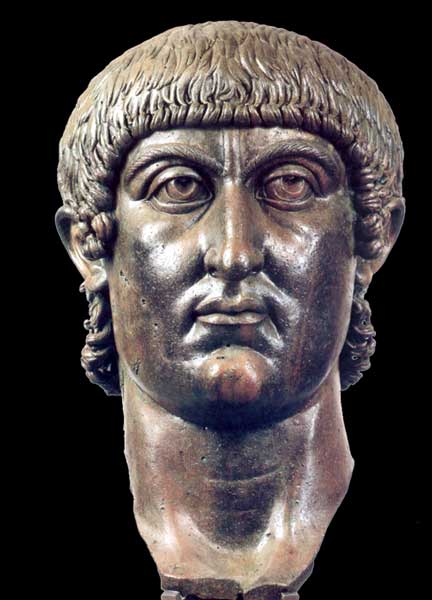

Adriano (117-138 d.C.) (fig.30)

Publio Elio Adriano era anch’egli ispanico. Il padre era di rango senatoriale e apparteneva ad una famiglia romanizzata. Non chiese al Senato di riconoscere la sua nomina a princeps, ma si limitò solo a comunicargli l’avvenuta successione. Crea un nuovo organo istituzionale dal nome di consilium principis, i cui membri erano amici fedeli al princeps: tutto ciò andava ovviamente a detrimento del Senato. Adriano affida la riscossione delle tasse agli equites; elargisce donativi al popolo e ai soldati; porta avanti una politica difensiva soprattutto nel nord dell'impero con l'edificazione del Vallo di Adriano (fig.31), una muraglia costruita allo scopo di proteggere i confini dalle incursioni delle popolazioni scozzesi.

In campo militare reclutò nell'esercito soldati provenienti dalle regioni in cui erano di stanza. Crea, inoltre, truppe ausiliarie con soldati germani che, pur essendo al servizio dei romani, conservano i propri comandanti e le proprie armi. Reprime duramente le rivolte in Giudea (132-135 d.C.): molti ebrei vengono trucidati, altri sono venduti come schiavi, altri ancora si disperdono fondando comunità in tutto il mondo (diaspora). Sulle rovine di Gerusalemme fonda la colonia Aelia capitolina (interdetta agli Ebrei) mentre la Giudea prese il nome di Palestina. Adriano viaggia per visitare di persona le province romane: per questo motivo trascorre molti anni fuori Roma, nei territori ad est dell’impero. Fonda nuove città. Promuove opere pubbliche. Recluta dalle province funzionari romanizzati. Amava profondamente la cultura greca, ma non era il solo: al tempo di Adriano molti senatori avevano mostrato lo stesso interesse e avevano acquisito una mentalità cosmopolita. Alla sua morte fu divinizzato al pari di Traiano. Viene sepolto nel suo mausoleo (oggi Castel Sant'Angelo) (fig.32).

Curiosità: l’imperatore innamorato

Adriano era effigiato spesso nudo o con indosso la lorica mentre impugna le armi nel ruolo di protettore dell'impero. Aveva la passione della caccia alla maniera dei sovrani orientali. Sposa a 24 anni la nipote di Traiano Vibia Sabina. Celebre però è la storia d'amore vissuta con il suo schiavo prediletto Antinoo (fig.33): il giovane era probabilmente diventato il suo amante a 15 anni quando Adriano ne aveva 50. Per la mentalità dei romani questo tipo di rapporto era tollerato solo perché il fanciullo era uno schiavo e aveva origini orientali (veniva dalla Bitinia), non era cittadino romano e nel rapporto sessuale aveva un ruolo passivo.

Il ragazzo muore in Egitto nel 130 d. C. in circostanze ancora da chiarire anche se Adriano sosteneva che il fanciullo era caduto accidentalmente nel Nilo. Cassio Dione è convinto che si sia buttato volontariamente nel fiume per sacrificare la sua vita in una sorta di rituale al fine di donare i suoi anni di vita ad Adriano (lo aveva fatto dunque per un estremo gesto di amore). C'è l'ipotesi anche dell'omicidio, dal momento che Antinoo a corte stava diventando troppo influente. Il giovane venne effigiato sulle monete con il titolo di eroe o di dio mentre in Oriente vennero innalzate delle statue in suo onore con le sembianze di Hermes, Dioniso, Apollo, Adone. Un obelisco riportava un'iscrizione a testimonianza dell'origine divina del giovane, della sua morte voluta dagli dèi e del culto di Osiride Antinoo fondato in suo onore dall'imperatore e omaggiato da gare musicali e competizioni sportive. Adriano apprezzava molto il tetrafarmacum : un piatto composto da 4 tipi di selvaggina: mammelle di scrofa, fagiano, pavone, prosciutto e cinghiale (ce lo racconta la Historia Augusta (vedi sitografia) . Si dice che fosse civilissimo nelle conversazioni intrattenute con chiunque, persino con persone di bassa estrazione sociale. Evitava di coprirsi il capo anche se c'era eccessivo freddo o alte temperature e questo gli costò la salute... Mangiava nei castra assieme ai soldati condividendone il vitto (consuetudine molto apprezzata). Eliminò dagli accampamenti ogni comodità e oggetti di lusso (come i triclini). Era molto attratto dalla bellezza degli spettacoli naturali: in Sicilia volle ammirare l'alba dall'Etna ispanico fu molto versato nello studio del greco, tanto da meritarsi il soprannome di Graeculus i sepolcri dei suoi cani e cavalli ci raccontano che Adriano ebbe uno screzio con l'architetto Apollodoro di Damasco in merito al progetto di costruzione di un tempio gigantesco dedicato alla dea Venere nell'area occupata dal vestibolo della Domus aurea. Adriano gli inviò una pianta da lui disegnata come per dirgli che non aveva bisogno del suo aiuto per costruirlo, anche se ci teneva ad avere un suo parere. L'architetto obiettò, tra le tante cose, che le statue, secondo il progetto, sarebbero risultate troppo grandi rispetto alle altezze delle celle. Per di più suggeriva di elevare l’edificio su un piano in modo da ricavare un vano per nascondere nella parte inferiore i macchinari che servivano al vicino Colosseo. L'imperatore fu così preso dall’ira a causa di questo atteggiamento, da lui considerato fortemente insolente, che ordinò di uccidere Apollodoro. Nel campo dell’architettura pare comunque che Adriano fosse molto versato: si pensa che ci sia la sua mano dietro il progetto di villa Adriana a Tivoli (fig.34), ispirata ai palazzi dei Tolomei di Alessandria d’Egitto.

Per il fatto di andare in giro sempre a capo scoperto contrasse una malattia così grave da procurargli una terribile emorragia. Alla fine dei suoi giorni provò più volte a suicidarsi, invano. Infine, volle trasferirsi a Baiae pensando che l'aria di mare potesse farlo stare meglio. Qui morì a 72 anni nel 138 d.C. dopo aver ignorato le prescrizioni di una dieta impostagli dal medico. Fu sepolto temporaneamente a Puteoli e poi negli Orti di Domiziano. Il suo successore Antonino Pio riuscì a far costruire un templum in un suo onore a Roma.

Gli Antonini

Antonino Pio (138-161 d.C.) (fig.35)

Tito Aurelio Antonino Pio é nominato successore dallo stesso Adriano che lo aveva adottato. Durante il suo regno la maggior parte delle funzioni del Senato continuano ad essere esercitate dal consilium principis. Antonino viene soprannominato il Pio per l'incredibile devozione filiale mostrata verso il padre adottivo e perché era molto rispettoso dei costumi e delle tradizioni di Roma. Costruisce un secondo vallo in Britannia e uno in Germania. Non ci sono state guerre durante il suo regno. Alcuni suoi provvedimenti in campo giudiziario, che entrarono a far parte del diritto romano (come considerare l'accusato non colpevole fino alla sentenza), valgono tutt'oggi.

Curiosità: il princeps devoto

Alla morte della moglie Faustina maggiore, Antonino Pio destina un sussidio alle ragazze in difficoltà (puellae faustinae). Nato a Lanuvium (vicino Roma) nell'86 d.C. si sposta pochissimo dall’Urbe perché preferisce trascorrere il tempo nei suoi possedimenti personali in Campania avuti in eredità dai predecessori. Fu molto sobrio nei costumi, aveva un'eccellente cultura letteraria e spesso fu paragonato a Numa Pompilio, il secondo re di Roma (vedi lezione Antica Roma Le origini L’età monarchica L’età repubblicana Storia Religione Cinema e teatro), perché osservava scrupolosamente i riti religiosi. Era molto moderato nell’elargizione dei donativi e nella concessione degli spettacoli pubblici, ma quando Roma celebrò il novecentesimo anniversario della sua fondazione nel 148 d.C., organizzò una splendida manifestazione con tigri, rinoceronti, coccodrilli, ippopotami, ecc. Antonino edificò un tempio in onore della moglie Faustina maggiore (che era stata divinizzata) nel foro romano. Suo figlio Marco Aurelio amava elogiare le qualità del padre: amore per il lavoro, indifferenza verso gli onori a lui tributati e le adulazioni, una saggia amministrazione delle risorse, il fatto che non costringesse gli amici a partecipare ai suoi banchetti o ad accompagnarlo in viaggio. Antonino Pio stabilì che ogni municipio dovesse avere un medico con il compito di prestare assistenza ai più poveri: questo provvedimento però era valido solo per coloro i quali non potevano permettersene uno a pagamento ed erano cittadini romani. Morì a 75 anni per un’indigestione di cacio caprino nella sua villa di Lorium. Fu divinizzato.

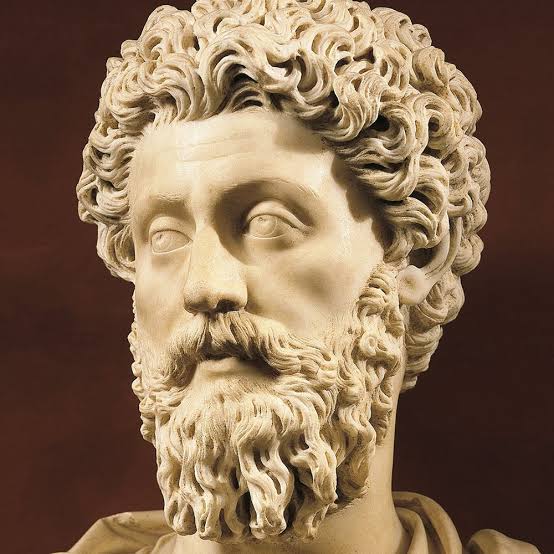

Marco Aurelio (161-180 d.C.) (fig. 36)

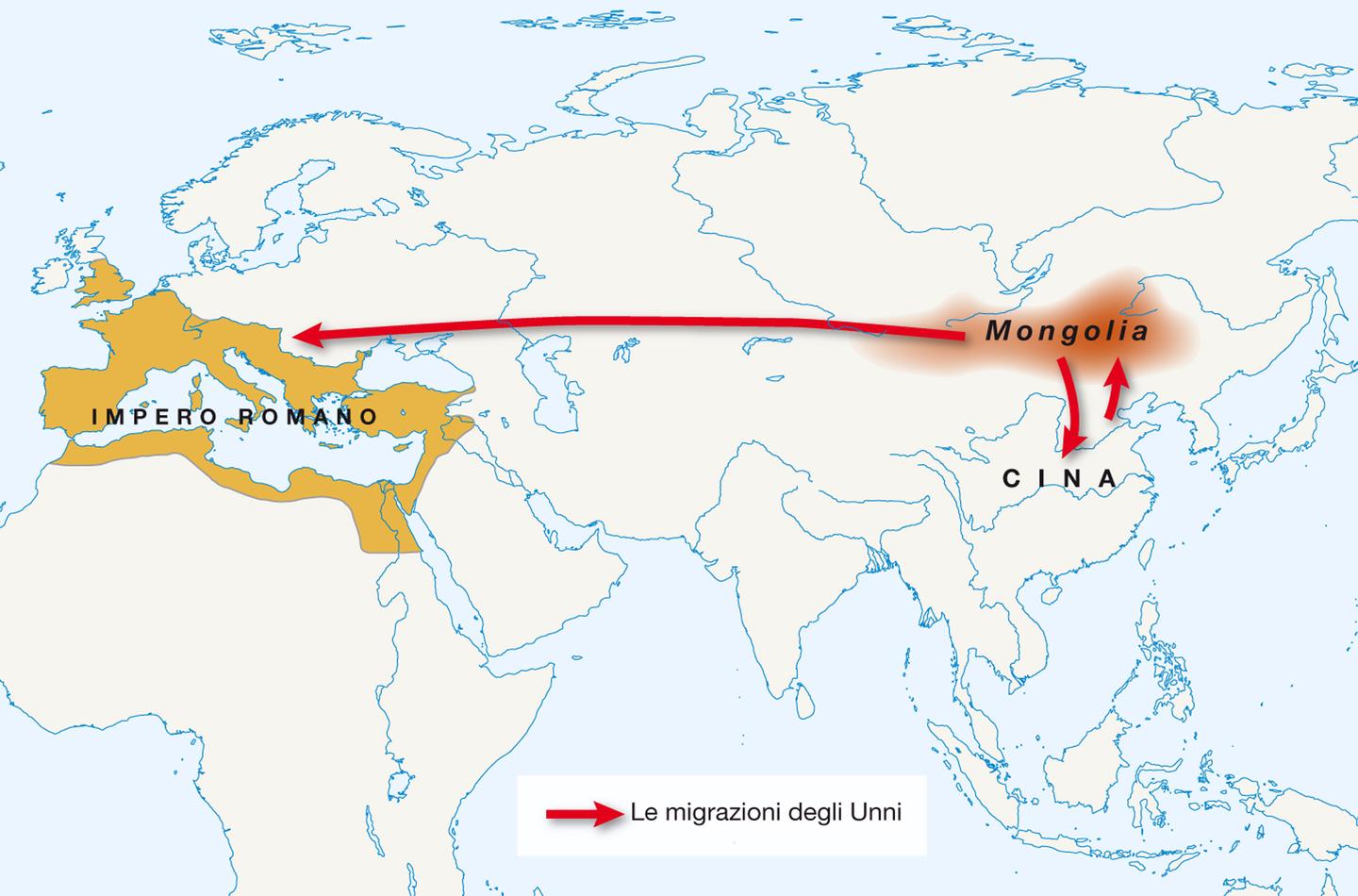

Secondo le indicazioni di Adriano alla morte di Antonino Pio succede al trono Marco Aurelio, associato al fratello Lucio Vero. Era soprannominato l'imperatore filosofo per la sua vasta cultura e perché era un seguace dello stoicismo, una dottrina filosofica che propugnava la tranquillità dell'animo e la moderazione delle passioni. Purtroppo per lui però, ha dovuto mettere da parte gli studi per andare a combattere le invasioni nemiche dei Quadi e dei Marcomanni nel Danubio superiore e dei Parti stanziati in Siria e in Armenia. Durante queste guerre di frontiera l'esercito romano contrae la peste e la diffonde in Italia. Durante il suo governo l’impero attraversa una congiuntura economica sfavorevole e subisce una depressione demografica a causa della pestilenza. Il bilancio dello stato, inoltre, aveva buchi enormi a causa dei donativi, fatti dai suoi predecessori, in favore del popolo e dei pretoriani (pensate che nel 169, per risanare le finanze, Marco Aurelio organizza un'asta di ornamenti imperiali!). Si ricorre allora a misure di emergenza quali un più stretto controllo della riscossione delle tasse e la svalutazione della moneta. Ma oramai risultava difficile reperire le risorse sufficienti a tenere in piedi un impero così vasto anche se l'imperatore era disposto a sacrificare per la causa il suo patrimonio personale.Per tener dietro alle pressioni dei barbari lungo i confini Marco Aurelio arrivò persino ad arruolare schiavi germanici. Morì nel 180 d.C. nell'odierna Vienna mentre stava combattendo contro i Quadi.

Curiosità: l’imperatore amante della filosofia vs fratello lussurioso

Si racconta che Marco Aurelio non accettò con entusiasmo la sua elezione a Princeps. L' Historia Augusta ce lo ritrae irreprensibile e rispettoso del Senato (non mancava mai di partecipare alle assemblee). Sin da giovanissimo prese ad avere il tipico atteggiamento da filosofo : studiava avvolto nel pallium e dormiva per terra. Amava la caccia. Si dice che avesse l'abitudine di leggere, firmare documenti e dare udienze durante gli spettacoli e, per questo, era aspramente criticato dal popolo. Scrisse alcune riflessioni filosofiche. Non amava le lotte dei gladiatori e si annoiava nell'assistere alle esibizioni negli anfiteatri. Era molto scrupoloso nell'esercitare la giustizia: durante il suo regno le cause erano discusse giorno e notte. Fu iniziato ai misteri eleusini ed è stato il primo grande acerrimo persecutore dei cristiani. Adriano, prima di morire, non avendo eredi maschi, lo nominò suo successore, ma il ragazzo all'epoca aveva 17 anni per cui il trono passò nel frattempo ad Antonino Pio , suo padre adottivo. Secondo il volere di Adriano, inoltre, Marco Aurelio doveva regnare insieme al fratello adottivo Lucio Vero. Ammiano Marcellino (vedi sitografia) ci racconta nel suo Res gestae una storia singolare che spiegava la diffusione della peste antonina : quando i romani entrarono nella città di Seleucia sul fiume Tigri, saccheggiarono il tempio di Apollo. Tra il bottino c'erano delle casse piene d'oro da cui, una volta aperta, fuoriuscirono vapori venefici. Secondo lo scrittore sono stati questi miasmi la causa della pestilenza che dilagò nell'impero fino ad arrivare alle Gallie. Anche se la vicenda è romanzata ci rivela che la peste ha avuto origine in Oriente e che è stata diffusa in Europa dalle truppe romane. Si dice che Marco Aurelio avesse invocato la dea Iside affinché cacciasse via il morbo. Il fratello d'adozione Lucio Vero aveva tutt'altro carattere rispetto a Marco Aurelio: era incline agli svaghi, fu vinto dalla lussuria e rimaneva sveglio intere notti per dedicarsi al gioco dei dadi. Infatti, frequentava di notte tabernae e lupanari (luoghi dove si esercitava la prostituzione). Dopo la campagna in Siria organizzò banchetti in cui ogni portata era accompagnata da bicchieri di enorme pregio (in murra e fine cristallo alessandrino) e coppe di oro e argento cosparse di gemme. Insomma…una versione di Nerone 2.0! Lucio Vero morì di apoplessia. Per quanto riguarda Marco Aurelio, secondo le notizie tramandateci da Cassio Dione , aveva problemi di stomaco: per questo assumeva la teriaca , un particolare medicamento che, secondo le credenze del tempo, serviva a guarire le malattie del fegato, la cattiva digestione, i dolori delle articolazioni, ecc. Pensate che tra gli ingredienti del farmaco c'era anche… la carne di vipera! Nel180 d.C., in Pannonia, Marco Aurelio venne stroncato da una malattia a 59 anni. Le sue imprese belliche contro le popolazioni germaniche sono effigiate sulla colonna (fig.37) a lui dedicata in campo Marzio: non a caso l'imperatore vi appare ben 59 volte a cavallo e alla testa del suo esercito mentre i barbari sono rappresentati in fuga, morenti e puniti atrocemente per il solo fatto di aver sfidato l'impero.

Commodo (180-192 d.C.) (fig.38)

Aurelio Commodo mise fine alla politica di collaborazione con il Senato iniziata dai suoi predecessori Antonini. Assegna compiti militari agli equites e, alla morte di Marco Aurelio, sigla la pace con Marcomanni e Quadi per porre fine alle guerre combattute contro queste popolazioni che premevano ai confini. Per ottenere il favore della plebe e dei soldati distribuisce loro lauti donativi. Organizza giochi favolosi. Più che dedicarsi ad amministrare l'impero cura il culto della propria persona. Dopo la scoperta di una congiura avvenuta nel 182 d.C. dà il via ad una serie di condanne e a confische di beni a scapito dei membri del Senato. Cerca di trasformare il regno in una monarchia assoluta di carattere teocratico (in cui l'imperatore, cioè, era venerato alla stregua di un dio, come era già avvenuto con Nerone e Domiziano). Alla sua morte, avvenuta per una congiura nel 192 d.C., fu colpito dalla damnatio memoriae.

Curiosità: l’imperatore che voleva essere gladiatore

Con Commodo ha termine il principato adottivo, inaugurato da Nerva, e si ripristina il principato dinastico. Commodo era figlio di Marco Aurelio e Faustina minore. Sin da piccolo dà prova di grande crudeltà e prende a praticare attività che non si confacevano ad un imperatore, come esibirsi nelle vesti di gladiatore e danzatore. Giocava ai dadi e di notte frequentava tabernae e lupanari. Sua sorella Lucilla, vedova di Lucio Vero (colui che aveva governato insieme a Marco Aurelio) non riuscì mai a digerire il fatto che da imperatrice era stata retrocessa ad essere solo la sorella dell'imperatore e per questo pare sia stata l’artefice nel 182 della congiura per eliminare Commodo. In seguito al fallimento, fu esiliata a Capri. Anche la moglie dell'imperatore, Bruzia Crispina, fece una brutta fine perché fu allontanata dalla corte con l’accusa di adulterio. Nato a Lanuvio nel 161 d.C., Commodo coltivò per tutta la vita il sogno di essere gladiatore. Nonostante fosse di carattere dispotico fu più tollerante di Marco Aurelio nei confronti dei cristiani. Tale era la passione dell'imperatore per la gladiatura che i gossip del tempo lo volevano frutto dell'adulterio tra Faustina minore e un gladiatore... Combatteva nell'arena nel ruolo di venatore e quando doveva affrontare altri gladiatori assumeva il ruolo di secutor (vedi sitografia) (vedi lezione Roma Imperiale Vita quotidiana Il Colosseo e i gladiatori Il caso Pompei). Pare che amasse bere in pubblico. Quando si scontrava con gli avversari doveva assolutamente essere lui il vincitore: non li uccideva quasi mai, ma li feriva in modo talmente cruento da renderli menomati a vita. Secondo lo storico Erodiano Commodo fu ucciso a causa della sua decisione di volersi presentare alla folla nell’arena uscendo direttamente dalla caserma dei gladiatori (cosa considerata assai disdicevole per un imperatore!). Negli ultimi anni di vita amava andare in giro e farsi ritrarre nelle vesti di Eracle (fig.39).

La sua megalomania gli fece apportare delle modifiche al colosso di Nerone, effigiato con le sembianze del dio Sole, così da apparire come Ercole-Commodo . Dopo il fallimento di un'ulteriore congiura ordita nei suoi confronti, avvenuto verso il 185, Commodo inizia a voler trascorrere il suo tempo in ville limitrofe a Roma ea Lauretum , circondato da un corpo di guardia, apparendo raramente in pubblico. Forse questa decisione fu causata dal diffondersi della peste tra il 187 e il 189 : i medici del tempo, infatti, sostenevano che questa località era il luogo ideale per sopravvivere alla malattia grazie all'aroma benefico diffuso dalle piante di alloro. Durante il suo impero si verificò un terribile incendio che causò la distruzione a Roma del Tempio della Pace. Le ultime immagini di Commodo, effigiate sulle monete, ci mostrano un principe con capelli corti e barba alla maniera dei gladiatori (contrariamente alla moda degli Antonini) e con indosso una pelle di leone. Ad un certo punto della sua vita egli non volle più farsi chiamare Ercole ma assunse il nome di un famoso gladiatore morto da qualche tempo... Sarebbe stata Marcia , la sua concubina, ad assassinare l'imperatore dopo essere venuta a conoscenza di un complotto da lui ordito ai danni di alcuni membri del Senato: gli ha fatto bere un boccale di vino profumato misto a veleno approfittando del fatto che Commodo era assetato per aver praticato esercizi di caccia. Dato che non voleva saperne di morire (il veleno gli aveva causato solo nausea e vomito abbondante), venne strangolato dal suo allenatore Narcisso nel bagno della sua reggia, la Domus Vectiliana. Gli assassini diffusero la voce che Commodo fosse morto dopo avere ingurgitato troppo cibo. Aveva 31 anni. Correva l'anno 192 d.C. Il Senato lo riconobbe come nemico della patria, degli dèi e (appellativo diffamante) …gladiatore. Fu condannato alla damnatio memoriae, tuttavia, fu divinizzato da Settimio Severo che ne riabilitò la memoria. Tanto era l'odio che la popolazione provava nei suoi confronti che il cadavere sarà trascinato per la strada con un uncino e gettato nel Tevere....

La dinastia dei Severi

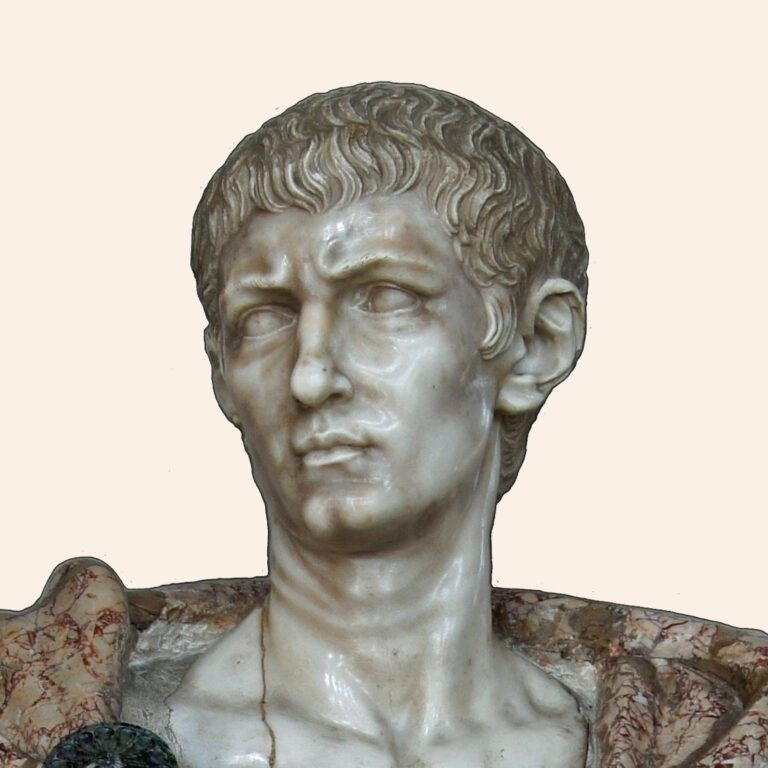

Settimio Severo (193-211 d.C.) (fig.40)

Alla morte di Commodo le legioni stanziate sul Danubio acclamano imperatore Settimio Severo, governatore della Pannonia, riconosciuto subito dal Senato. Nato a Leptis Magna in Libia, conclude vittoriosamente una guerra contro i Parti e affronta personalmente i Caledoni in Britannia, ove troverà la morte. Settimio Severo fa entrare nel Senato elementi orientali e africani e i membri provenienti dalle regioni danubiane che gli erano fedeli. Per continuare a godere del favore dell'esercito aumenta la paga dei soldati e premia i più meritevoli. Recluta i legionari tra i bassi strati della popolazione e rende possibile il ricongiungimento dei soldati con le loro famiglie permettendo loro di andare a vivere nelle vicinanze degli accampamenti militari. Ovviamente tutto ciò comportava grandi spese: per questo motivo Settimio Severo impose tributi aggiuntivi da pagare in natura per far fronte alle necessità dell'esercito: anche l'Italia, stavolta, era chiamata a contribuire. L'imperatore si preoccupò di favorire lo sviluppo delle province d'Africa essendo nativo di Leptis Magna. Introduce a Roma i culti orientali su suggerimento della seconda moglie Giulia Domna (fig.41), di origini siriache. Quest'ultima fu insignita del titolo di Mater Castrorum dal momento cheaccompagnava sempre il marito nei campi militari.

Curiosità: l’imperatore di origini africane

Nato nel 146 da una famiglia africana di rango equestre, Settimio Severo conquista una certa fama grazie alle numerose vittorie militari conseguite. Soggiorna per qualche tempo anche ad Atene. Cassio Dione racconta che, quando sfilò a Roma per essere acclamato imperatore, il Senato non gradì il fatto che nell'Urbe, per l'occasione, affluirono migliaia di rozzi soldati, provenienti dall'est Europa e dall'area germanica, che trattarono i templi porticati e la reggia palatina alla stregua di stalle. Nel 197, dopo aver sconfitto i Parti, ritorna a Roma per ripartire subito dopo per la Gallia perché qui Clodio Ceionio Albino, che lo affiancava al potere, si era autoproclamato imperatore con l’appoggio del Senato. Dopo averlo sconfitto, Settimio Severo ne invia la testa mozzata a Roma come monito ai sostenitori del nemico. Dal 198 al 199 è in Siria e in Egitto. Qui entra in contatto con il culto di Serapide (vedi lezione Dall’età alessandrina all’ellenismo), visita Menfi, le piramidi e la tomba di Alessandro Magno. A Roma é onorato con un arco a lui dedicato. Durante il suo impero egli dà ordine di ristrutturare gli edifici pericolanti ma di lasciare sulle iscrizioni i nomi dei rispettivi fondatori. Dal 205 d.C., pur continuando a seguire l'amministrazione del regno, si trasferisce nelle sue proprietà fuori Roma e in Campania. Muore a Eburacum (l’attuale York), nel mese di febbraio, a causa dell'artrite e della gotta che lo affliggevano. Si dice che poco prima di morire sognò sé stesso in cielo, su un carro trainato da quattro aquile, tutto coperto di gemme. Fino all’ultimo avrebbe continuato a chiedere a chi lo circondava di dargli qualcosa da fare (questo aneddoto testimonia la sua instancabilità).

Caracalla (211- 217 d.C.) (fig.42)

Con Settimio Severo il principato é tornato ad una successione di tipo dinastico: l’imperatore, prima di morire, aveva associato al potere il figlio maggiore Lucio Settimio Bassiano, detto Caracalla (dal nome della veste di foggia gallica con cappuccio che era solito indossare) e aveva eletto come suo augusto (co-imperatore) il fratello minore Geta. I due crescono separati. Alla morte del padre, Caracalla, per regnare da solo, provvede ad assassinare Geta col pretesto che aveva cospirato contro di lui. Per avere il sostegno del popolo estende a tutti la cittadinanza romana con la constitutio antoniana (212 d.C.), ma non lo fa con intento demagogico, bensì per rimpinguare le casse dello stato con un maggiore gettito di imposte. Per quanto riguarda la politica estera rafforza i confini con la Germania. Muore assassinato, mentre si appresta a sconfiggere i Parti a Carre nel 217 d.C., per mano del prefetto del pretorio (comandante della guardia del corpo dell’imperatore) Opello Macrino che si autoproclama imperatore. Siccome non era ben visto dal Senato, egli viene a sua volta fatto fuori per eleggere Eliogabalo, acclamato dalle legioni di stanza in Oriente.

Curiosità: l’imperatore fratricida